[서예가 이완용] (8) 사진이 부른 법첩의 혁명

<그의 평상심은 도道였는가 8>

이번에 쓰는 글은, 이완용뿐만이 아니라 근대에 글씨 좀 썼다 하는 사람 모두에게 해당될 지점을 건드려보고자 한다.

이른바 '근대'의 역설이랄까.

'근대'란 '전근대'를 마냥 부정하며 일어섰으며, 특히 동아시아의 경우 더 그랬다고 볼 사람이 있을지 모른다.

물론 일본 메이지 시대의 폐불훼석廢佛毁釋이라든지, 중국 민국시대 <신청년> 잡지가 주도한 신문화운동이라든지 보면 그런 면이 분명 있었다.

그러나 다른 한편으로, 전통 예술이나 사상, 문화가 '서양 기술의 등에 업혀서' 더 빠르게 사회 저변에 보급되고 파고들 수 있었다는 점도 잊어서는 안 될 것이라고 본다.

그렇다면 근대가 전근대를 부정했다고만 볼 수 있을까?

외려 근대가 전통을 더 조장했다고 할 수도 있지 않을까?

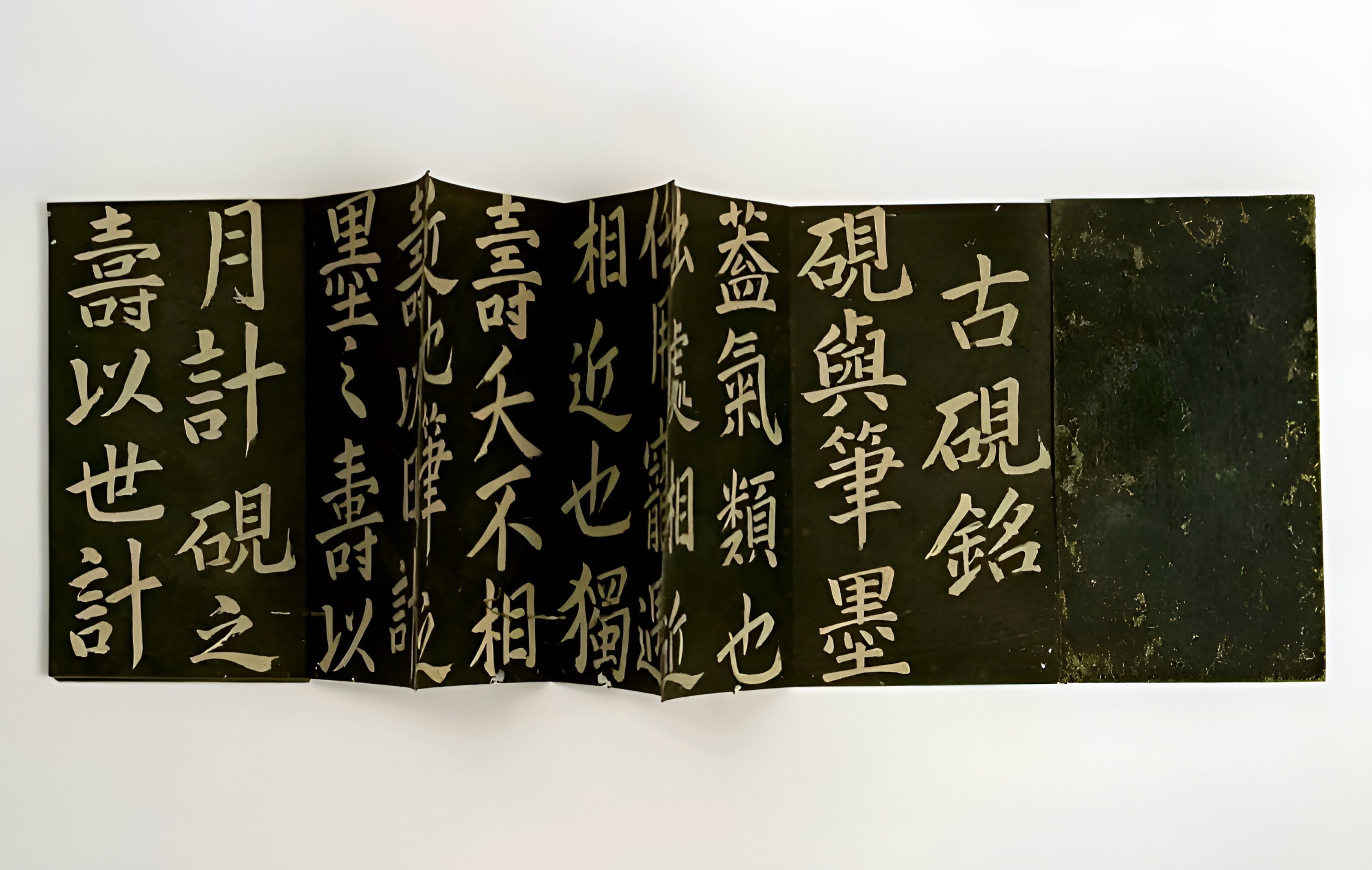

이를 보여주는 것 중 하나가 법첩法帖이다.

역대 명인 글씨를 탁본으로 만들어 엮은 법첩은 예부터 글씨공부의 수단이었고 또 감상 대상이었다.

그러나 이 또한 전근대에는 귀한 물건이었다.

<순화각첩> 같은 법첩이 황실에서 만들어져 하사되었다는 사실만 봐도 알 만하지 않은가.

시간이 흘러 번각본이 양산되긴 했어도, 수요를 다 채우기엔 한계가 있었다.

게다가 번각에 번각을 거듭하면 원래 글씨에서 꽤나 벗어날 가능성이 컸다.

김정희(1786-1856)가 이광사(1705-1777)를 비판한 근거의 하나가 그것이었다.

그러나 근대에 들어서면 상황은 달라진다.

사진을 찍어 영인 출판하는 기술이 등장하자, 기존 법첩은 물론이고 이전엔 상상도 할 수 없던 명인의 진짜 글씨를 원래 모습 거의 그대로 찍어 간행할 수 있게 된 것이다.

그리고 그 값도 이전에 비해 훨씬 싸게 만들 수 있었다.

이는 지금도 전해지는 근대 법첩들을 통해 알 수 있다.

국립제주박물관에는 심재 김석익(1885-1956) 유물이, 국립전주박물관에는 이당 조병헌(1876-1938)-일악 조송(1895-1974) 양대 유물이 대량 기증 또는 구입되어 전하는데 거기서 근대에 인쇄 발간된 법첩이 많이 확인된다.

나아가 개인 소장으로, 또는 헌책방이나 고서점에서 확인되는 근대 법첩은 셀 수가 없는 지경이다.

동기창(1555-1636) 임모 서첩을 '천하의 보배'라 일컫던 그 앞세대와 비교하면 얼마나 글씨공부하기 좋아진 시절인가.

시골 선비(폄하의 뜻이 아닌 문자 그대로)인 심재와 일악이 그 정도로 법첩에 접근할 수 있었다면, 일당 같이 서울 사는 대감님네들은 어땠겠는가 이 말이다.

*** previous article ***

[서예가 이완용] (7) 신문 신년 휘호