치과의사가 다빈치 비트루비우스 인체 그림 암호를 해독하다

영국 런던에 거주하는 한 치과의사가 레오나르도 다빈치의 상징적인 비트루비우스 인체 그림 Vitruvian Man drawing에 숨은 기하학적 암호를 발견함으로써 미술사 가장 오래된 미스터리 중 하나를 해결했다.

이 획기적인 발견은 르네상스 시대 이 거장이 최적의 생물학적 구조에 대한 현대적 이해를 예견하는 정교한 수학적 원리를 이 인물의 다리 사이에 있는 단순한 삼각형 안에 숨어 있었음을 시사한다.

치과 해부학 분야 전문 지식을 바탕으로 수 세기 동안 이어져 온 퍼즐을 푸는 데 필요한 독창적인 관점을 제공한 이는 로리 맥 스위니Rory Mac Sweeney 박사.

그는 이런 연구성과를 수학 및 예술 저널(Journal of Mathematics and the Arts)에 최근 발표했다.

그의 분석 결과, 레오나르도 다빈치의 유명한 1490년 이 그림에는 500년 넘게 세상에 알려지지 않은 기하학적 원리가 녹아들어 있다는 것이 밝혀졌다.

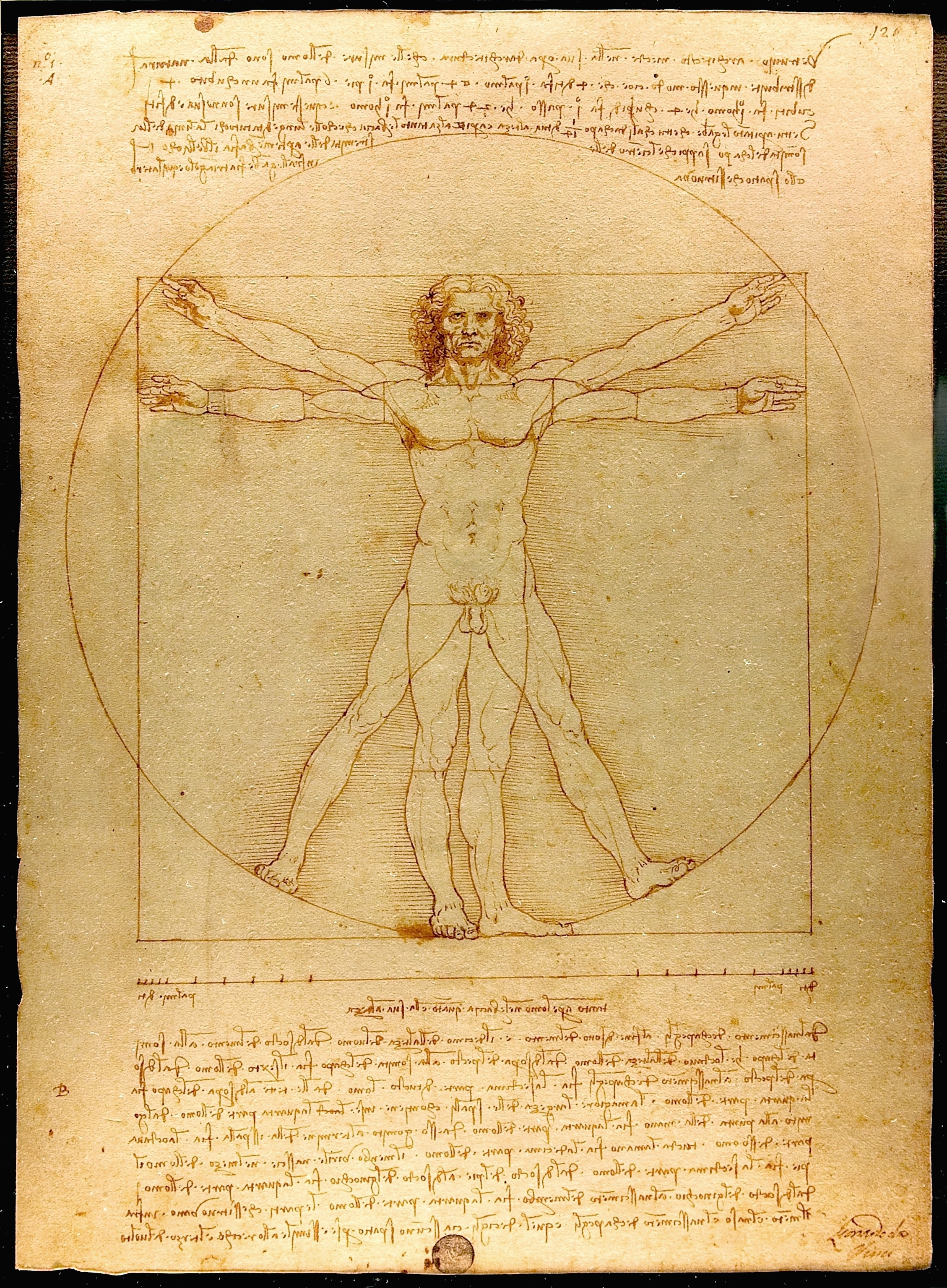

팔과 다리가 원과 사각형으로 둘러싸인 두 개 겹쳐진 포즈의 알몸 남성을 펜과 잉크로 그린 그림은 1490년 무렵 르네상스 이 박식가가 만들었다.

로마 건축가 마르쿠스 비트루비우스 폴리오 저서를 바탕으로 한 이 그림은 인체가 두 가지 기하학적 모양에 완벽하게 들어맞는 조화로운 비율을 지니고 있다는 개념을 보여준다.

하지만 지금까지 이 완벽한 비율 이면에 있는 수학적 틀은 수수께끼로 남아 있었다고 Popular Mechanics가 보도했다.

스위니 박사의 획기적인 발견은 이 남자 다리 사이에 정삼각형이 있는 것을 발견하면서였다.

레오나르도가 그림 노트에 언급했지만 학자들이 대부분 간과한 부분이다.

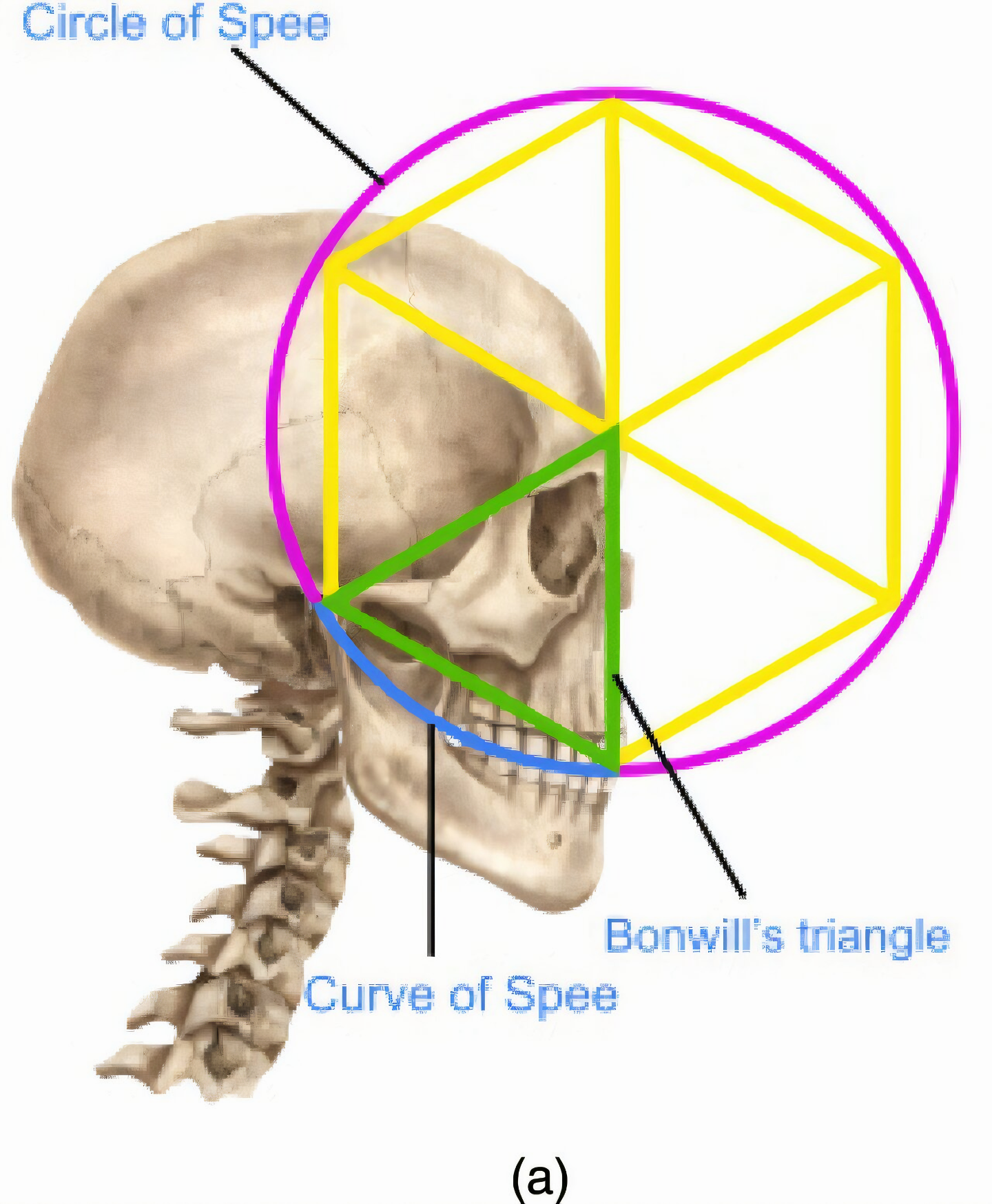

스위니는 이 삼각형이 인간 턱의 최적 기능을 결정하는 치과 해부학의 기본 원리인 본윌 삼각형Bonwill's triangle과 정확히 일치한다는 것을 발견했다.

1864년 치과 교합에 관한 연구에서 "생체 틀니dentures 4,000개와 두개골 6,000개"를 연구한 윌리엄 본윌William Bonwill 박사 이름을 딴 본윌 삼각형은 두 개의 하악 과두mandibular condyles와 하악 중절치lower central incisors의 중간점midpoint을 연결하는 정삼각형을 형성한다.

이러한 기하학적 관계는 씹는 동안 힘 전달 효율을 극대화하고 최적의 생물학적 설계를 나타낸다.

이 발견은 단순한 기하학적 관찰을 훨씬 넘어선다.

스위니의 분석 결과, 이 숨은 삼각형은 정사각형의 한 변과 원의 반지름 사이 비율 1.64 대 1.65를 만들어낸다.

이는 자연에서 가장 효율적인 구조를 구축하기 위해 나타나는 특별한 "청사진 숫자blueprint number" 1.633과 놀라울 정도로 가깝다.

사면체 비율tetrahedral ratio로 알려진 이 비율은 합성 및 생물학적 시스템 모두에서 최적의 공간 배치를 정의하는 수학적 관계를 나타낸다.

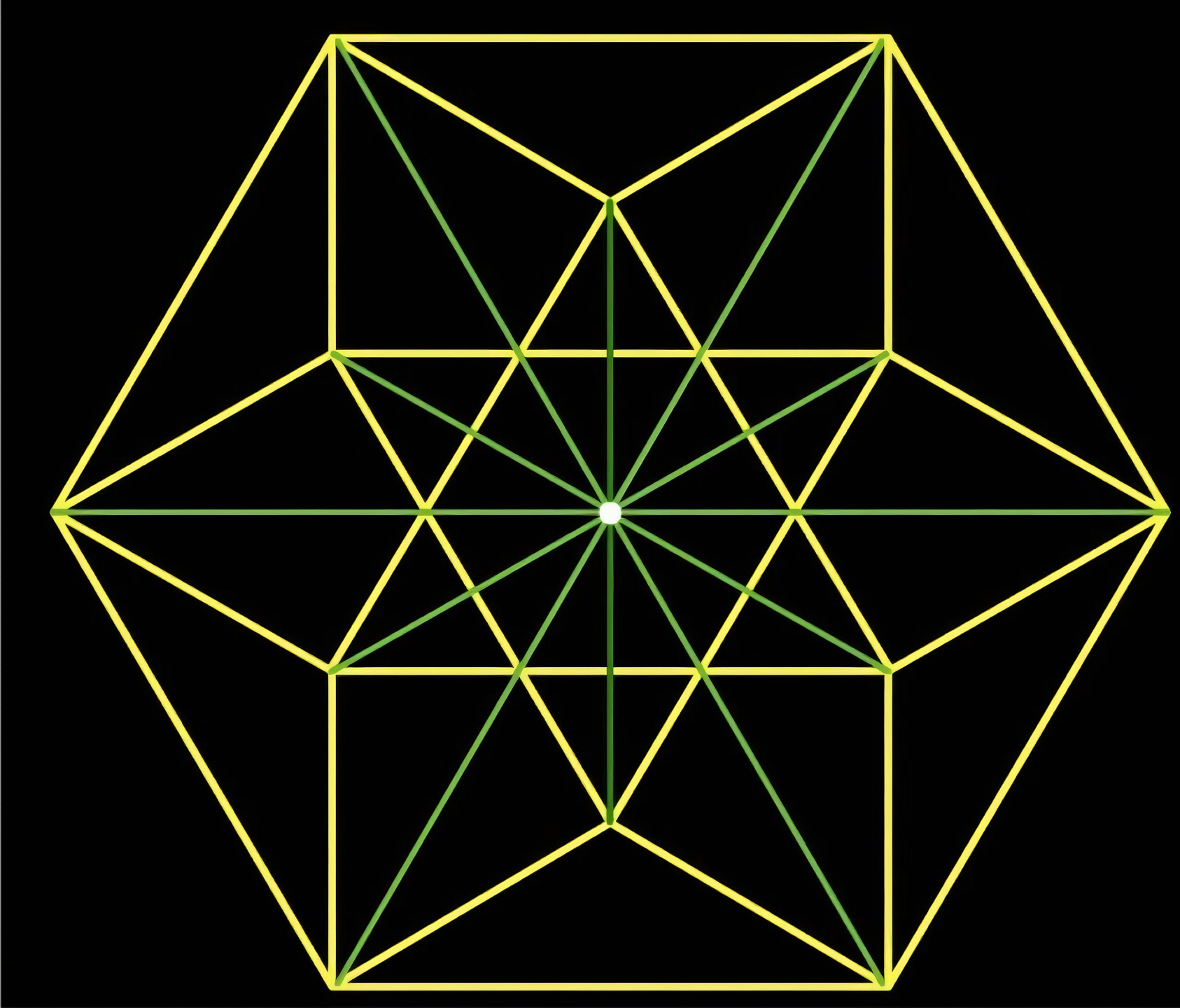

비트루비우스가 인체의 중심점으로 지정한 배꼽 주위로 정삼각형을 여섯 번 복제하면, 육각형 패턴이 생성되어 이러한 정확한 수학적 관계를 생성한다.

아마도 가장 주목할 만한 점은 스위니가 레오나르도 다 빈치 삽화에서 발견되는 비율과 벅민스터 풀러Buckminster Fuller의 1975년 작품 '등방성 벡터 행렬Isotropic Vector Matrix' 사이의 유사점을 찾는다는 것이다.

이러한 연관성은 "최적의 결정 구조, 생물학적 구조, 그리고 풀러의 좌표계Fuller's coordinate systems에 나타나는 것과 동일한 기하학적 관계가 인간의 비율에도 부호화되어 있는 것 같다"는 것을 시사한다.

스위니는 이러한 발견이 "레오나르도가 현실 자체의 수학적 본질에 대한 근본적인 진실을 직감했다"는 것을 시사하며, 르네상스 시대 이 거장이 현대 과학에서 수 세기 동안 공식적으로 인정받지 못한 최적의 생물학적 설계에 대한 이해를 가지고 있었음을 보여준다고 결론지었다.

이 획기적인 발견은 예상치 못한 분야의 전문 지식이 어떻게 오랫동안 풀리지 않던 미스터리를 밝혀낼 수 있는지를 보여준다.

본윌의 삼각형에 정통한 치과 의사인 스위니 박사는 미술사학자와 수학자들에게는 없던 독특한 관점을 제시했다.

그의 치과 해부학에 대한 전문 지식은 그동안 드러나지 않은 삼각형의 중요성을 인식하는 열쇠를 제공했다.

스위니는 논문에서 "레오나르도의 기하학적 구성은 인체의 근본적인 공간 관계를 성공적으로 표현했으며, 인체와 자연 질서 사이의 수학적 통일성에 대한 그의 르네상스적 비전이 얼마나 놀라울 정도로 정밀한지를 보여준다"고 기술했다.

이 발견은 미술사를 넘어 광범위한 의미를 지닌다.

스위니 박사의 연구 결과는 치의학, 보철 디자인, 그리고 두개안면외과 분야에 새로운 접근법을 제시할 수 있다.

이 연구는 르네상스 예술이 현대 의학 및 공학과 관련된 과학적 통찰력을 어떻게 담고 있는지 보여준다.

더 나아가, 이 획기적인 발견은 다른 르네상스 걸작들 역시 발견되기를 기다리는 유사한 숨겨진 과학적 원리를 담고 있을 가능성을 시사한다.

레오나르도 다 빈치의 작품을 정의한 예술과 과학의 교차점은 그가 사망한 지 500년이 지난 지금도 계속해서 새로운 통찰력을 제공하고 있다.

이 발견은 예술과 과학을 연결하여 현대 연구자들을 끊임없이 놀라게 하는 선구자로서 레오나르도 다 빈치의 명성을 입증한다.

복잡한 수학적 관계를 인체 비례의 그림 속에 부호화하는 그의 능력은 르네상스 시대의 지식 접근 방식을 특징짓는 자연 설계 원리에 대한 정교한 이해를 보여준다.

More information: Rory Mac Sweeney, Leonardo's Vitruvian Man: modern craniofacial anatomical analysis reveals a possible solution to the 500-year-old mystery, Journal of Mathematics and the Arts (2025). DOI: 10.1080/17513472.2025.2507568

***

뭔가 중요한 연구성과라 해서 대서특필하는데 미안하나 나는 무슨 말인지 모른다.

왜?

문과대라서.