세계고고학에서 조선의 우람 우뚝한 위치

고고학Archaeology이라는 학문은 흔히 말하기로 유물 혹은 유적을 통해 과거 인류의 상호작용을 연구하는 학문 분야라 하며 과학적 방법과 인문학적 방법을 결합하여 과거 인류의 삶을 이해한다고 하거니와

그 기원을 두고선 말이 많으나 대체로 15~16세기 유럽에 뿌리를 두는 것으로 본다.

저 비스무리한 일을 하는 사람들을 "고고학도archaeologist"라 하거니와

이 말이 처음 등장한 시점은 1824년이니, 용어 등장 시점으로 보면 딱 200년밖에 되지 않았다.

하지만 Archaeology라는 그 말은 계속 현대에 대한 고대를 연구하는 학문 그 이상도 이하도 아니었으니,

저에다가 근대적인 의미, 곧 우리한테 익숙한 의미로서 저 말이 적용되는 시점은 1837년에 이르러서였다.

그 발전 양상을 위키피디아 Archaeology 영문 기술 항목 중에 적출하면서 내 의견을 덧보태어 약술해 본다.

발굴이라는 측면에서 그 시조라 일컬을 인물은 영국인 윌리엄 커닝턴William Cunnington(1754~1810)이다.

그는 1798년 무렵 리처드 콜트 호어 경 Sir Richard Colt Hoare 자금 지원을 받아 윌트셔Wiltshire에서 발굴 작업을 시작했다.

커닝턴은 신석기 시대와 청동기 시대 무덤에 대한 세심한 기록을 남겼으며, 그가 무덤을 분류하고 설명하는 데 사용한 용어는 오늘날에도 고고학자들이 사용한다.

훗날 미국 대통령을 역임하게 되는 토머스 제퍼슨Thomas Jefferson 또한 의외로 고고학사에 이름을 남기는데,

커닝턴 보다 빠른 1784년 버지니아에 있는 여러 아메리카 원주민 무덤을 이른바 트렌치법을 사용하여 직접 발굴 작업을 수행했다.

그의 발굴은 "무덤 건설자(moundbuilders)"라는 의문에서 비롯되었지만, 그의 신중한 발굴 작업 덕분에 당시 아메리카 원주민 조상들이 무덤을 만들지 못했을 이유가 없다고 인정했다.

암튼 발굴이라는 측면에서 고고학적 방법론이 확립되기 시작한 시점이 18세기 후반임을 본다.

그런 고고학이 19세기에 지층학stratigraphy 발전과 더불어 비약적 발전을 하기에 이른다.

연속적인 시대로 거슬러 올라가는 중첩된 지층이라는 개념은 윌리엄 스미스William Smith, 제임스 허튼James Hutton, 찰스 라이엘Charles Lyell과 같은 학자들의 새로운 지질학 및 고생물학 연구에서 차용되었다.

결국 고고학은 자연과학에서 시작했음을 본다. 이 점 대단히 중요하다.

지층학을 고고학에 체계적으로 적용한 것은 선사 시대와 청동기 시대 유적 발굴에서 처음 시작되었다.

1830~40년대 자크 부셰 드 페르테Jacques Boucher de Perthes와 크리스티앙 위르겐센 톰센Christian Jürgensen Thomsen과 같은 연구자가 발견한 유물들을 연대순으로 정리하기 시작했다.

물론 교란이라는 변수가 있기는 하지만 가장 근간하는 고고학 출발은 결국 편년 확정이었으니, 지표를 기준으로 아래로 내려갈수록 당연히 연대가 오래되지 않았겠는가?

이 평범성을 고고학이 19세기 전반에야 지질학과 결합하면서 비로소 도입하기 시작했다는 뜻이다.

고고학이 엄밀한 과학으로 발전하는 데 중요한 역할을 한 인물은 육군 장교이자 인류학자였던 오거스터스 피트 리버스Augustus Pitt Rivers였다.

그는 1880년대 영국에 있는 자기 땅에서 발굴을 시작했다. 당시 기준으로 볼 때 매우 체계적이었던 그는 최초의 과학 고고학자로 널리 인정받는다.

그는 유물을 유형 또는 "유형학Typology(고고학)"에 따라, 그리고 유형 내에서는 연대순으로 정리했다.

인류 유물의 진화적 경향을 강조하기 위해 고안된 이러한 정리 방식은 유물의 정확한 연대 측정에 엄청난 중요성을 지녔다.

그의 가장 중요한 방법론적 혁신은 아름답거나 독특한 유물뿐만 아니라 모든 유물을 수집하고 목록화해야 한다는 그의 주장이었다.

결국 우리한테 익숙한 고고학은 1880년대에야, 것도 아마추어 역사애호가가 확립했음을 본다.

고고학? 다른 학문이랑 마찬가지로, 결국 열정이 만든 것이지, 무슨 전공이 따로 있겠는가?

그 후손들인 작금 고고학도들은 출신 성분으로 말하면 다 무허가 고고학도 후손들이라 무허가다.

윌리엄 플린더스 페트리William Flinders Petrie는 고고학의 아버지라고 불릴 만한 또 다른 인물이다.

이집트와 이후 팔레스타인에서 유물을 꼼꼼하고 정확하게 기록하고 연구한 그의 업적은 현대 고고학 기록의 근간이 되는 많은 아이디어를 제시했다.

그는 "진정한 연구 방향은 아주 작은 세부 사항까지 기록하고 비교하는 데 있다고 생각한다"고 말했다.

페트리는 도자기와 세라믹 유물을 기반으로 층위 연대 측정법을 개발하여 이집트학 연대기적 기반에 혁명을 일으켰다.

페트리는 1880년대에 이집트 대피라미드를 과학적으로 조사한 최초의 인물이다.

그는 또한 기원전 14세기 파라오 투탕카멘 무덤을 발견하여 명성을 얻은 하워드 카터Howard Carter를 비롯한 여러 세대 이집트학자들을 지도하고 훈련시키는 역할을 했다.

캬! 봐라, 고고학이 학문으로 비로소 성립한 시기는 1880년대이며, 그것이 현장에서 본격 가동되기 시작한 시점은 19~20세기 교체기잖아?

그렇다면, 저런 학문이 정립하기도 전에 트로이를 파고 미케네를 판 슐리만을 아마추어 고고학도?

웃기는 소리잖아? 그땐 누구나 다 아마추어였으니 말이다.

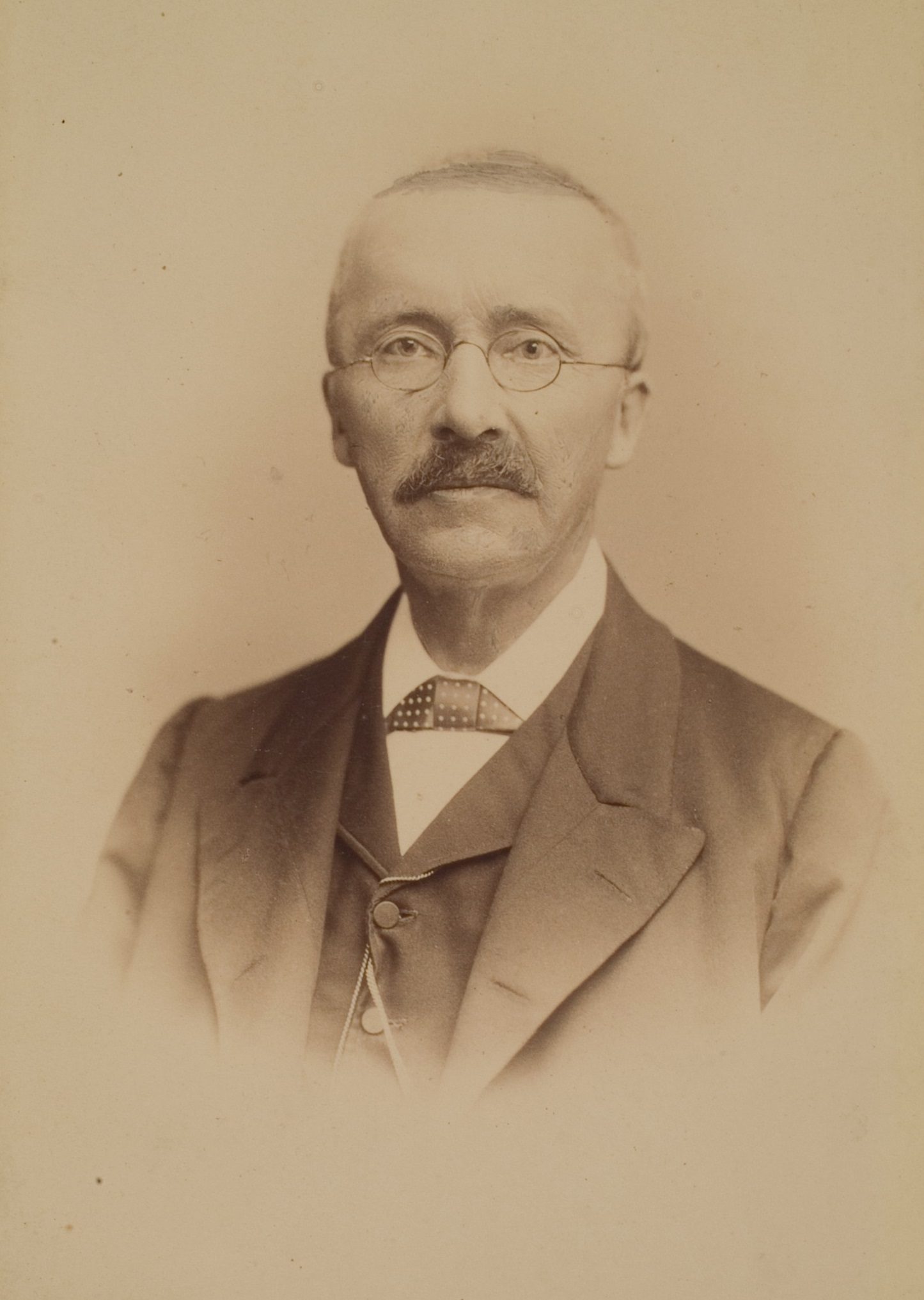

대중에게 널리 알려진 최초의 지층 발굴은 1870년대 하인리히 슐리만Heinrich Schliemann, 프랑크 칼버트Frank Calvert, 빌헬름 되르펠트Wilhelm Dörpfeld가 수행한 고대 트로이 유적 히사를리크Hissarlik 발굴이었다.

이들은 선사 시대부터 헬레니즘 시대까지 서로 겹친 아홉 개 도시를 개별적으로 분류했다.

봐라! 내가 뭐라 했나? 이리 되면 슐리만은 아마추어 고고학도가 아니라 학문으로서의 고고학이 성립하는 데 원훈대신이다.

그를 두고 국내외 모든 고고학사가 저를 아마추어라 보는데 천만에, 슐리만이야말로 학문으로서의 고고학을 성립을 가능케 한 진정한 고고학의 창시자다.

한편, 크레타 섬 크노소스Knossos 에서 아서 에반스 경Sir Arthur Evans 연구는 그에 못지않게 발전된 미노아 문명의 고대 존재를 보여주었다.

고고학 발전의 다음 주요 인물은 모티머 휠러 경 Sir Mortimer Wheeler이다.

그는 1920년대와 1930년대에 매우 규율적인 발굴 접근 방식과 체계적인 조사로 고고학을 빠르게 발전시켰다.

휠러는 격자 발굴 체계를 개발했고, 그의 제자 캐슬린 케년Kathleen Kenyon은 이를 더욱 개선했다.

고고학은 20세기 전반에 전문적인 활동으로 자리 잡았고, 대학은 물론 학교에서도 고고학을 전공할 수 있게 되었다.

20세기 말에는 적어도 선진국에서는 거의 모든 전문 고고학자가 대학 졸업자였다.

이 시기에는 해양 고고학과 도시 고고학이 더욱 보편화하고, 상업 개발의 증가로 구조 고고학이 발전하면서 고고학의 적응과 혁신이 더욱 활발해졌다.

이걸 보면 식민지시대에 시작한 조선고적조사가 얼마나 혁신적인지를 알 수 있을 것이다.

식민지배 정당화? 그딴 거지 같은 놀음 일삼을 때가 아니라, 세계 고고학 발전 추세에 미뤄볼 때 어쩌면 가장 선진적인 지역이 조선이었다.

이를 주도한 세키노 다타시, 이마니시 류, 그리고 고문서 학도에서 고고학으로 뛰어든 흑판승미 구로이타 가쓰미야말로 세계 고고학사에서 길이 빛날 인물들이며, 그네들을 탄생케 한 거대한 자양분이 조선이었다.

특히 그 결과보고서 조선고적도보는 고고학 혁명이었다.

그것이 세계고고학 시장에 배포되었을 때 왜 그네가 경악했는지를 제대로 점검해야 한다.

세계고고학시장은 고적도보 이전과 이후로 나뉜다.

그걸 조선이 했다. 조선총독부가 아니라 조선이 했다.

고고학사?

기왕 손댈 거 같음 제대로 쓰라.

이런 거시를 뵈야지 않겠는가?