화랑문화유산연구원이 대구 북구청 의뢰를 받아 진행한 대구 팔거산성 3차 발굴조사 성과가 공개됐으니,

이르기를 신라 시대에 처음 만든 성벽 위쪽에다가 고려시대에 고쳐 쌓은 성벽이 중복된 사실을 확인했다고 한다.

다만 조사 결과 고려시대 개축 성벽은 대부분 무너진 붕괴된 상태였다 하는데 이를 빌미로 뭐 신라가 성을 상대적으로 잘 쌓았고 고려시대는 그렇지 못했다는 증좌로 삼는 일은 없기를 바란다.

그럼 위쪽에 있는 것이 무너지지 아래쪽이 무너지겠는가?

지난 13일 대구시 북구 노곡동 산1-1번지 산성 현장에서 개최한 현장설명회는 이런 성과를 공유하기 위함이었으니, 이번엔 성벽을 죽 째서 그것을 쌓은 양상을 확인하는 일이 중점이었음을 드러낸다.

뭐 성벽 짼 곳이 한둘도 아니니, 뭔가 기존들과는 새로운 양상을 찾아내야 한다는 압박이 조사단에 없지는 않았으리라 보지만, 이제 성벽 째는 일로, 또 그것으로써 언론에 어필하는 시대는 지나지 않았나 한다.

암튼 팔거산성은 함지산(287m) 정상부를 따라 성벽을 둘러쌓은 이른바 테뫼식 산성[이런 말도 이젠 시대에 떨어진다)이라 기간 성과를 발판 삼아 그렇게도 꿈에도 그리던(왜냐면 사적 지정이 목적이었으므로) 사적 지정을 2023년에 이루었으니

조사단 이르기를 "신라가 고구려·백제와 각축전을 벌이던 5세기 이후 서라벌 서쪽 최전방인 팔거리현(달구벌)에 수도 방어선을 구축하기 위해 축조한 석축산성이자, 신라의 국방유적"이라 하거니와, 이 점은 새겨도 좋을 만하다 하겠다.

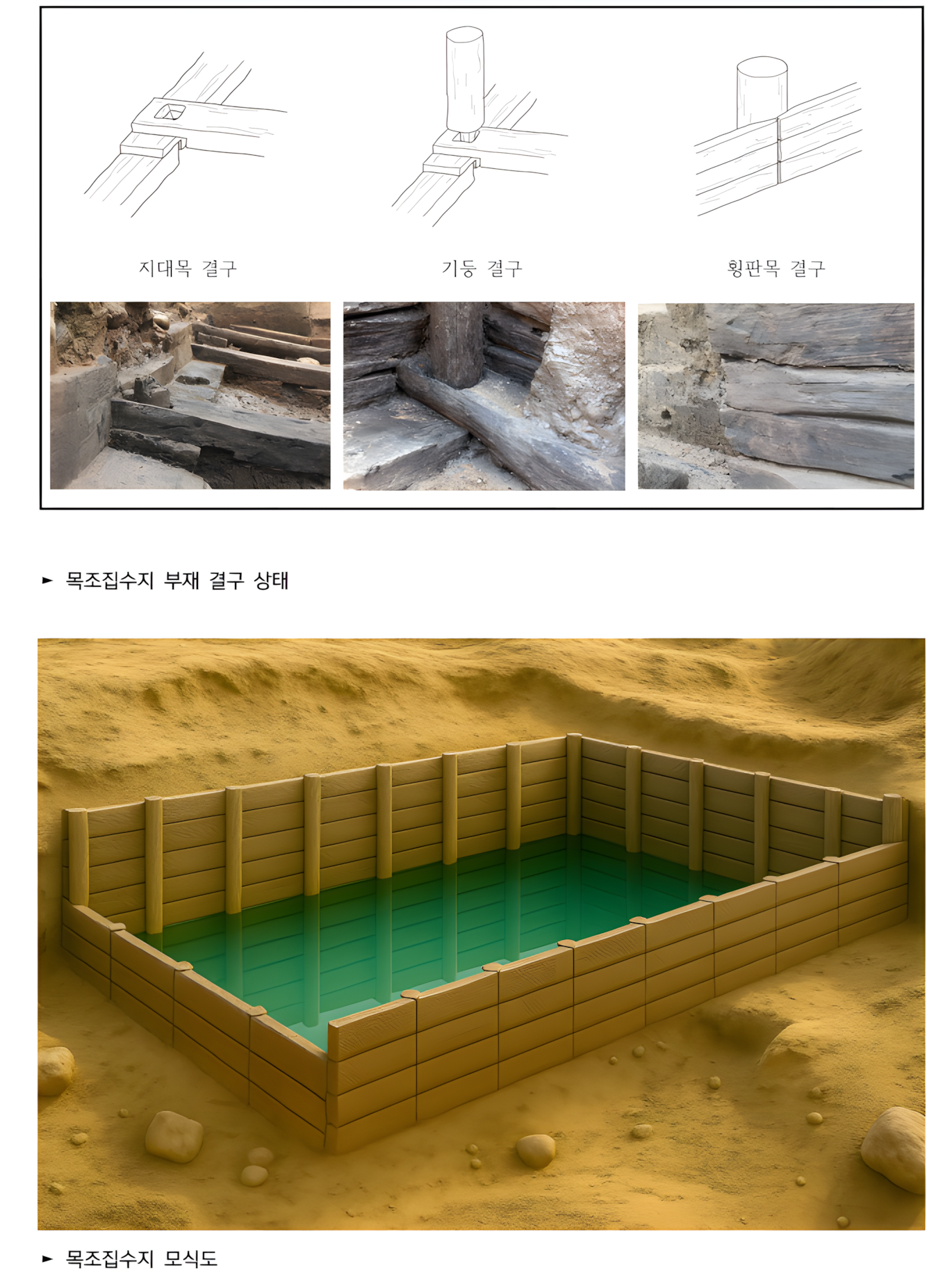

앞선 두 차례 발굴조사에서는 나무를 박고 얽어 만든 연못과 주변 건물터, 배수구, 서문터(현문), 곡성1이라 명명한 성벽 흔적을 비롯해 성곽시설 다수를 확인하는 한편 신라 목간을 출토했다.

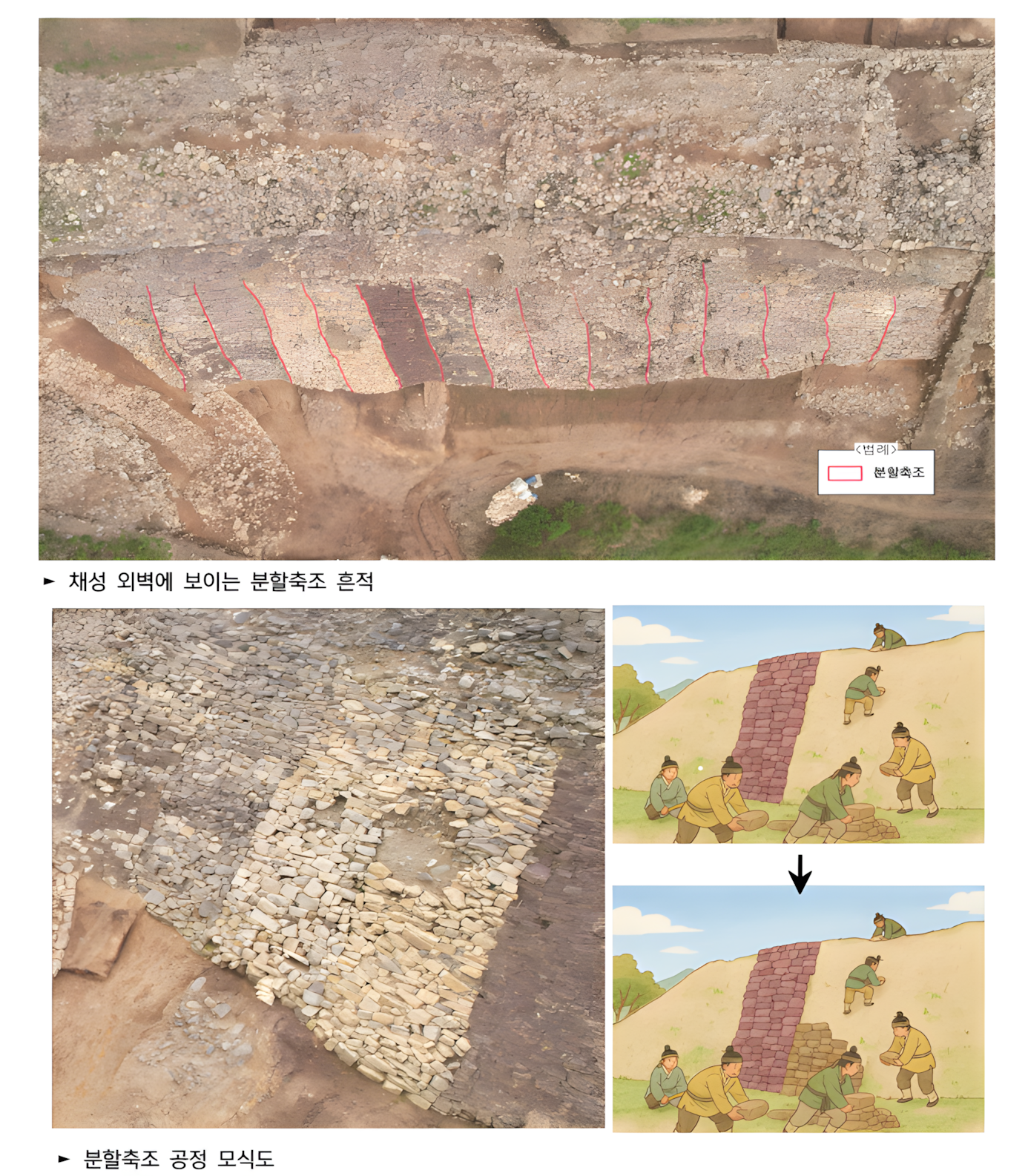

이번 3차 발굴조사는 직전 발굴에서 확인한 서문터와 곡성1을 기준으로 그 서북쪽으로 길게 이어지는 구간(면적 2,151㎡)의 체성부體城部, 그러니깐 성벽 몸통에 대한 조사를 집중했거니와, 이를 통해 체성, 곡성, 박석과 같은 성벽 축조 방식이라든가 구조와 관련한 흔적을 확인했다.

이를 통해 체성은 최소 두 차례 걸쳐 쌓았으니, 5세기 말 무렵 신라시대에 축조한 성벽 위쪽에다가(일부는 깎아냈을 것이다. 왜? 깎지 않고선 다시 쌓기가 곤란하다) 고려시대에 다시 쌓아올린 성벽이 드러났다.

조사단은 신라가 처음 만든 성벽 몸통 바깥쪽 아래쪽은 편축식으로, 그 위는 협축식이라 해서 돌을 쌓아올린 사실을 확인했다는데, 이 부분 이해가 좀 어렵기는 한데 암튼 "이처럼 외벽 상부와 내벽을 비슷한 높이에서 서로 등지고 있는 형태로 쌓아올려 협축식 성벽을 완성한 것은 신라 석축 성벽의 초기형식"이라고 소개한다.

편축偏築이란 성벽 한쪽 면만 쌓아올리는 대신 그 뒤는 흙이나 자갈 돌로 채우는 방식을 말하고, 협축俠築이란 성벽 안팎 양쪽 면을 쌓아올리고 그 사이를 흙이나 돌로 채워 넣는 방식을 말한다.

거개 산기슭에 만드는 산성은 편축을 할 수밖에 없고, 협축은 경복궁 담장처럼 평지에서 구사하는 수법이다.

한데 팔거산성에서는 평지에서 담장을 쌓을 때 쓰는 수법이 드러났다는 것이다. 그래 형편에 따라 얼마든 산성에서도 저런 방식으로 쌓을 수도 있다.

바깥벽 아래쪽 성벽은 길이 약 46m 구간을 깐 모양이라, 그 결과 남은 높이 기준이겠지만 성벽은 최고 높이 6.3m, 경사도 약 40°이었으며, 이런 구조로 허튼층 뉘어쌓기 방식으로 만든 것으로 드러났댄다.

허튼층 뉘어쌓기란 불규칙한 돌을 사용해 가로·세로줄눈이 일정하지 않게 쌓는 방법이라는데, 뭐 간단히 막쌓기다. 모로 가건 바로 가건 서울만 가면 된다. 틀림없이 이 구간은 공사 대금 떼먹고 달아났을 것이다. 아니면 열라 감독관이 괴롭히니깐 열받아 이리 쌓았을지도 모른다.

성벽 안쪽 벽은 길이 약 55m, 최고 높이 2.4m 규모로 남았댄다. 그 반대편 바깥벽 아래쪽이랑 비슷하게 경사도 약 50° 허튼층 뉘어쌓기 방식을 썼다고.

기타 뭐 잡다스레 성벽 만든 방식을 설명하는데, 알 필요 없다!

한편 이렇게 긴 성벽 구간을 한 사람이 쌓겠는가? 당연히 여기저기서 고장별로 불러올린 사람들한테 품빠이를 했을 것이니, 그런 구간별로 나뉘어 쌓은 흔적이 드러났다 하거니와

이건 뭐 농사 짓는 사람은 너무 잘 안다.

같은 한 사람이 밭을 갈아도 그 이랑은 깊이 높이가 아침에 만든 것과 새참 먹고 거나하게 막걸리 한 잔 걸친 오후의 그것이 다르다.

하물며 사람이 다름임에랴?

이젠 이런 말 하나마다다.

'NEWS & THESIS' 카테고리의 다른 글

| 중세 헝가리 공작, 잔혹하고 조직적인 공격으로 살해당해 (0) | 2025.11.16 |

|---|---|

| 해혼후 시경이 완질임을 표식한 "诗三百五篇,凡千七十六章"이라는 말 (0) | 2025.11.15 |

| 초기 중세 바바리아의 화려함과 갈등에 대한 새로운 통찰을 제공하는 매장지 (0) | 2025.11.15 |

| 세상을 흔든 타웅 차일드Taung Child, 발견 100년을 맞다 (0) | 2025.11.15 |

| 200만 년 전 파란트로푸스 로부스투스 이빨에서 뽑아낸 단백질, 혁명을 부르다 (1) | 2025.11.15 |

댓글