아래는 한국고전번역원 고전칼럼 쉰세번째 이야기(2012.8.29<水>) 기고 전문이다.

기자라는 지금의 직업이 그렇고, 더구나 그런 직업에서 지금 맡은 일이 그래서인지 일선 학교가 방학하는 즈음이면 대체로 이들 학생을 겨냥한 각종 교육프로그램을 홍보하고자 하는 의뢰가 언론사로 잇따른다. 개중에는 한문 관련 강좌도 적지 않다. 한때는 고리타분함의 대명사처럼 지목되고, 그리하여 시대의 흐름에 역행한다 해서 퇴출 위기에 처한 한문이 이런 대접을 받는 일을 나는 분명 고무(鼓舞)로 받아들인다. 하지만 그들이 마련한 프로그램은 속내를 속속 들여다보면 아쉬운 구석 또한 적지 않다. 체통 문제가 있으므로 구체적인 사례는 적시하지 않기로 한다.

무엇이 문제인가? 다른 무엇보다 천편일률성을 지목할 수 있다. 무엇이 천편일률하다는 뜻인가? 프로그램 내용이 천편일률이요, 그들이 강독하고자 하는 이른바 강독 교재 또한 천편일률이다. 수강자의 수준에 따라 그런 강좌를 초급반, 중급반, 고급반 따위로 나누는 일은 논외로 치자. 거기에는 분명 그럴 만한 곡절이 있고 그것이 때로는 합리성을 동반하기 때문이다.

하지만 강좌 속내를 들여다보면, 죽어라 공맹(孔孟)을 앵무새처럼 되뇔 뿐이다. 그리하여 그 강독 교재 목록을 보면, 공자와 맹자를 포기하면 마치 금방이라도 벼락이나 맞을 일인 듯이 <논어>와 <맹자>는 반드시 집어넣고, 그들 문도의 소산으로 간주되는 <효경>과 <대학>과 <중용>을 지겹도록 반복할 뿐이다. 개중에 조금 선심을 쓴 듯한 곳에서는 <고문진보>와 <천자문>, 그리고 <동몽선습>과 <채근담>에 <노자>와 <장자> 혹은 <사기> 열정, 간혹 <좌전> 강독 정도가 끼워 팔기 수준에서 들어갈 뿐이다.

왜 이런 현상이 빚어지는가? 한국 한문학계에 여태 청산하지 못한 고질에서 비롯되지 않았나 생각해 본다. 모름지기 한문 공부는 사서오경, 특히 사서에서 시작하거나 그것을 모법으로 삼아야 한다는 근거 없는 믿음이 있다. 더불어 이런 생각을 지닌 사람들을 향용 하는 말 중의 하나가 이들 텍스트를 알아야 한문의 문리가 트인다고 한다는 것이다. 묻거니와 문리의 트임이 반드시 사서로 말미암아야 하는가? 반드시 공맹을 알아야만 문리가 서는가? 그러면서 또 자주 하는 말 중의 하나가 사서를 알아야 다른 한문 고전에 능통하게 되며, 이들은 인용이 잦으므로 반드시 마스터해야 한다는 것이다. 과연 그런한가?

결코 그렇지 않다. 이들 사서 외에도 이른바 교양이라는 측면에서 자양이 될 만한 고전은 지천으로 깔렸으며, 비단 사서삼경이라야 한문의 문리가 트는 것도 아니다. 그럼에도 이런 식의 한문 교육을 둘러싼 생각이 팽배한 바람에 어떤 현상이 빚어졌는가? 모름지기 <논어>라면 '학이시습지(學而時習之)면 불역열호(不亦說乎)아, 유붕(有朋)이 자원방래(自遠方來)면 불역낙호(不亦樂乎)아'가 전부요, <맹자>라면 '하필왈리(何必曰利)잇고'라는 말만 남을 뿐이다. 말이 나온 김에 이들과 함께 이른바 기본교재로 거론하면서 강독을 '강권'하는 <대학>과 <중용>이 말은 쉬워 보여도 그것이 어디 이해하기가 쉬운 텍스트인가?

이들로 교육함으로써 무엇을 노리겠다는 것인가? 요즘 젊은이는 버르장머리도 없고 예의도 모르니 그것을 바로잡겠다며 2천 년 전, 아니 2천300년 전 맹자의 시대와 2천500년 전 공자의 시대로 하염없이 돌아가자는 말인가?

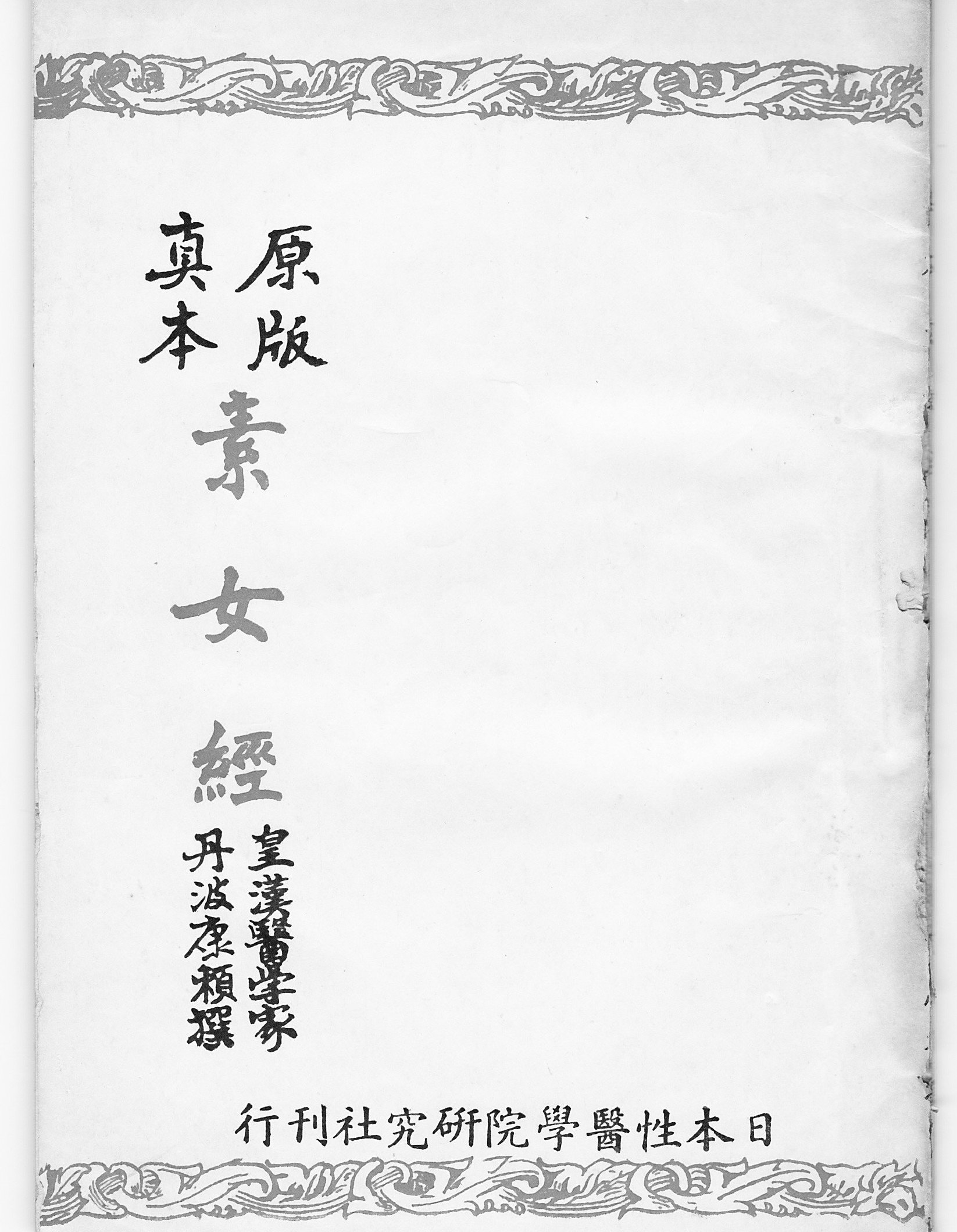

한문의 문리는 <소녀경>이나 <고금소총>으로 트일 수도 있다. 그 내용이나 사상에서도 이들이 결코 공맹이나 <좌전>에 견주어 더 천박한 것도 아니다. 그럼에도 한문강좌라 하면 어찌하여 반드시 인의도덕으로 무장한 공맹을 장착해야만 하는지에 대해서는 의구심이 인다. 그렇다고 저런 강좌에 공맹을 빼야 한다는 말로 곡해하지는 부지 말았으면 한다. 공맹이어야 한다는 무언의 합의에 반기를 들고 싶을 뿐이다.

문리 얘기 나온 김에 공맹을 왼다 해서 그것이 저절로 틔는 것도 아니다. 물론 그것이 도움이 되겠지만 설혹 공맹을 줄줄이 입에 왼다 해서 십수 년 영어에 투자해서 외국인 앞에서 겨우 할 수 있는 말이 'How are you doing?'인 것과 견주어 더 낫다 자신할 수 있는 사람 몇 되지 않을 듯하다. 우리의 한문 교육과 강좌가 그랬고, 지금도 그러하다.

저와 같은 한문강좌도 이제는 수요자 중심으로 발상을 전환할 때가 되지 않았나 싶다. 비싼 시간 쪼개어 나오는 저들이 원하는 것이 어찌 '何必曰利', '學而時習之면 不亦說乎'이겠는가? 그렇다고 흥미를 돋운다 해서 매양 전가의 보물처럼 휘두르는 <사기>의 <항우본기>나 <형가열전>을 갖다 놓고는 '같이 읽자, 읽어보라, 비장감이 있지 아니한가'라고 할 수는 없는 법이다. 그보단 차라리 <소녀경>이나 <고금소총>이 낫지 않겠는가?

천편일률과 같은 교육방식, 천편일률과 같은 강독 교재에서 비롯하는 가장 우려스런 현상이 이런 강좌를 마련한 이들의 기대와는 전연 딴판의 결과를 내기 십상이라는 점이다. 그리하여 훌륭한 공자를 내세웠음에도 그 첫 대목부터가 당장에 공부하는 소리이니, 그리하여 '학이시습지면 불역열호아'가 '배우고 또한 익히면 어찌 열(熱)받지 아니하리오'라는 비아냥으로 발전하는가 하면, 그것도 부족한지 당장 <고문진보> 첫 대목 주자의 권학문을 들이대고는 '계전오엽이추성'을 강요하니, 섬돌 오동나무는 잎이 피기도 전에 고사하고 만다. 요컨데 작금의 한문강좌가 한문을 격리하고야 마는 역설이 빚어지고 만다.

한문강좌와 그 교육 내용 또한 시대 흐름을 거스를 수는 없다. 이에 발맞춰 강좌 방식도 바뀌어야 하며 강독 교재 또한 혁파해야 한다. 21세기와 보조를 같이 해야지, 어찌하여 조선시대로 돌아가 그네들의 서당 교육방식을 이 시대에 끌어와서는 '군사부일체'를 내세우고 인의도덕을 설파하는가 하면, '책 속에 천금에 달하는 돈이 있다'고 강요할 수는 없다. 가뜩이나 싫다는 공부, 책읽기 한문강좌에서도 만나야 하겠는가?

문리는 많이 읽어 저절로 터득하기도 하겠지만, 그 시행착오를 지금의 젊은 세대에게까지 강요할 수는 없고 해서도 아니 된다. 21세기 한국사회의 수준에 맞고, 한문을 소비하고자 하는 수요에 걸맞는 한문교재가 개발되어야 하며, 그에 따라 그 강좌 또한 바뀌어야 한다. 서점가를 돌며 뒤지다 보면, 그나마 쓸 만한 한문교재라곤 모조리 중국 아니면 일본의 번역본이요, 강독교재라 해 봐야 이미 그 목숨이 천년에 가까운 <고문진보>가 전부다. 이런 필요성을 언제까지나 <마법천자문>에 맡길 것인가?

21세기는 '何必曰利'를 요구하지 않는다. '강남 스타일'에 열광하며, '소녀시대'를 환호한다. '똥'이 자원이 되는 시대에 걸맞게 공맹을 들어낸 자리에 '똥의 미덕'을 노래한 '예덕선생'이 정좌해야 하며, '야동'이 넘쳐나는 시대에 어쩌면 <소녀경>이나 <고금소총>이 더 어울릴지도 모른다.

'ESSAYS & MISCELLANIES' 카테고리의 다른 글

| 국립박물관, 문화재청과 통합했어야 했다 (0) | 2018.01.21 |

|---|---|

| 알퐁스 도데 <마지막 수업>의 진실 (0) | 2018.01.21 |

| 세계유산 정책 이대로 좋은가 (0) | 2018.01.21 |

| 여성배려와 부처의 역학관계 (0) | 2018.01.21 |

| 문화재청은 여성 배려 부처인가? (0) | 2018.01.21 |

댓글