신석기시대에 정기적으로 옮겨다니며 불지르고 다시 새로운 곳에서 밭농사를 했을 것이라 하였는데,

필자는 신석기시대의 초기 농경에서는

생판 새로운 숲을 불질러 새로운 농경지를 확보하는 방식이 아니라

이미 노동력이 어느 정도 투입된, 몇 년 정도 묵혀 둔 지역에 돌아와 불을 질러 새로 농사를 지었을 거이라는 이야기를 하였다.

물론 전적으로 추측에 불과하지만 따지고 보면 이 당시 농경민은 새로운 토지의 획득이 목적이 아니라

농사가 가능한 땅을 얻는 것이 목적이므로

이미 한번 개활지로 만들어 놓았던 땅에 몇년 후 다시 돌아와 불을 질러 농사를 시작하는 편이

아예 새로운 땅으로 가는 것보다 훨씬 나았을 것이다.

불과 몇 년 정도라면 이전의 지력을 회복할수 있지 않을까 하는데

세 군데 정도만 확보해도,

3년 간격으로 옮긴다고 하면 6년 후에는 원래의 장소로 돌아올 수 있을 것이기 때문이다.

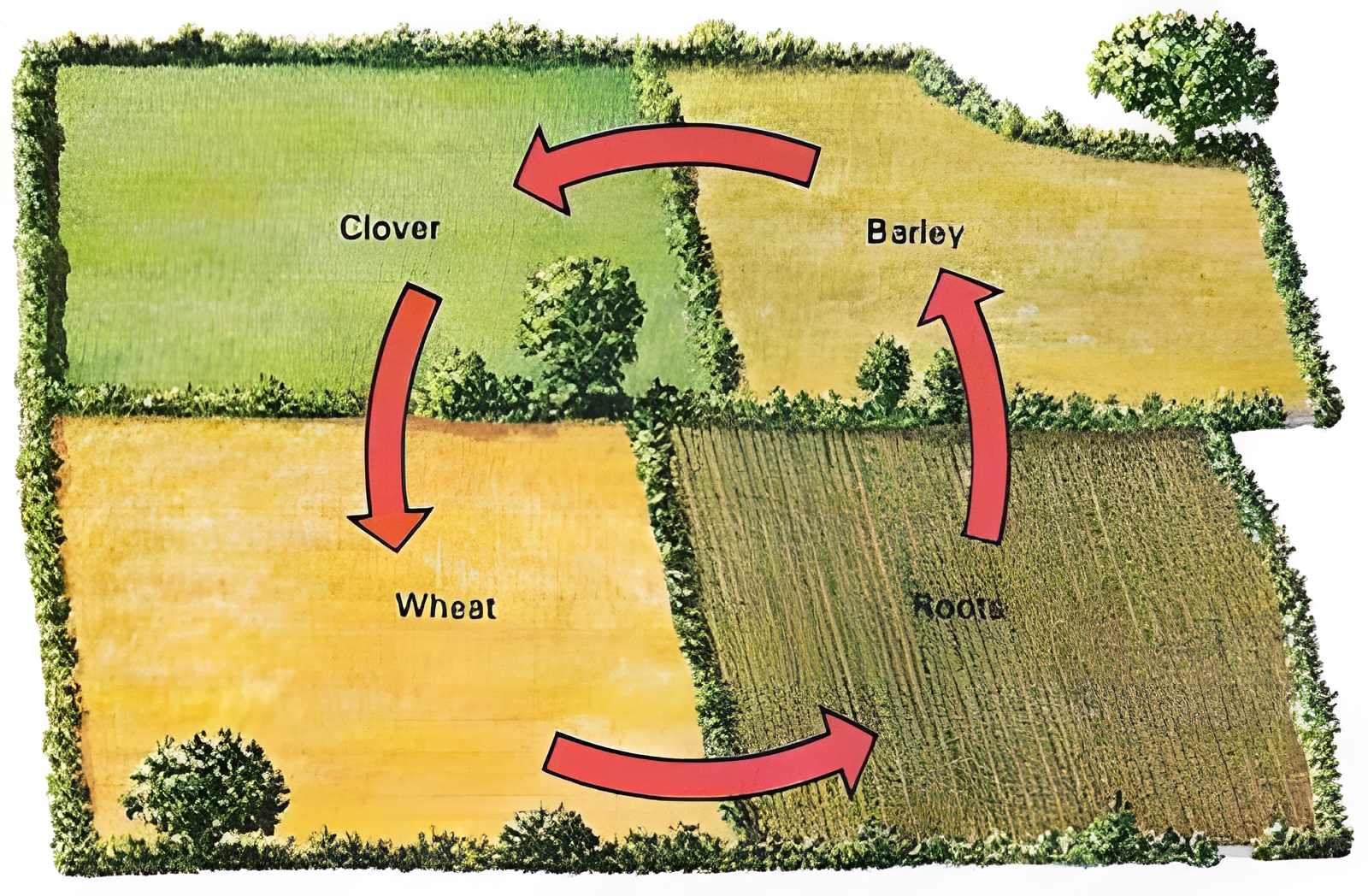

이렇게 보면 사실인 것은 중세 유럽의 휴경지를 포함한 윤작 시스템과 별로 다를 바가 없다.

요는 나무뿌리-.

화전에서 이것 무시 못할 것이라는 건데,

한번 노동력이 투입되어 나무뿌리가 제거된 땅은

6년 정도 후에 돌아와도 아마 관목 정도로

불만 질러도 쉽게 제거 하고 농사를 다시 시작할 수 있지 않았을까 한다.

그렇게 본다면,

우리 신석기시대 초기 농경민은 세 군데 정도의 경작지를 확보하여

3-4년마다 옮겨다니며 묵혀두고 불을 질러 지력을 새로 얻어 농사를 짓지 않았을까.

그리고 처음에는 새로 시작하는 농경지 가까이로 3-4년마다 거주지를 옮기며 농사짓지 않았을까 한다.

이것이 우리 신석기시대 잡곡 농경, 초기 모습의 실체 아닐까.

*** previous article ***

'옛 가축과 작물 이야기' 카테고리의 다른 글

| 신석기농경이 농경 같이 보이는 순간 (8) | 2024.09.06 |

|---|---|

| 주객이 전도된 초기농경 인식 (4) | 2024.09.05 |

| 화전민은 몇 년 만에 원래 위치로 돌아왔을까? (7) | 2024.09.04 |

| 신석기시대 휴경-화전의 종식 (7) | 2024.09.04 |

| 화전민과 매우 비슷했을 한반도 초기농경민 (7) | 2024.09.04 |

댓글