거푸 분석 실패한 시료, 새로운 분석 기법으로 성분 검출 성공!

70년간 전문가들을 괴롭힌 미스터리 물질의 최첨단 화학 분석 결과, 마침내 그 정체가 밝혀졌다.

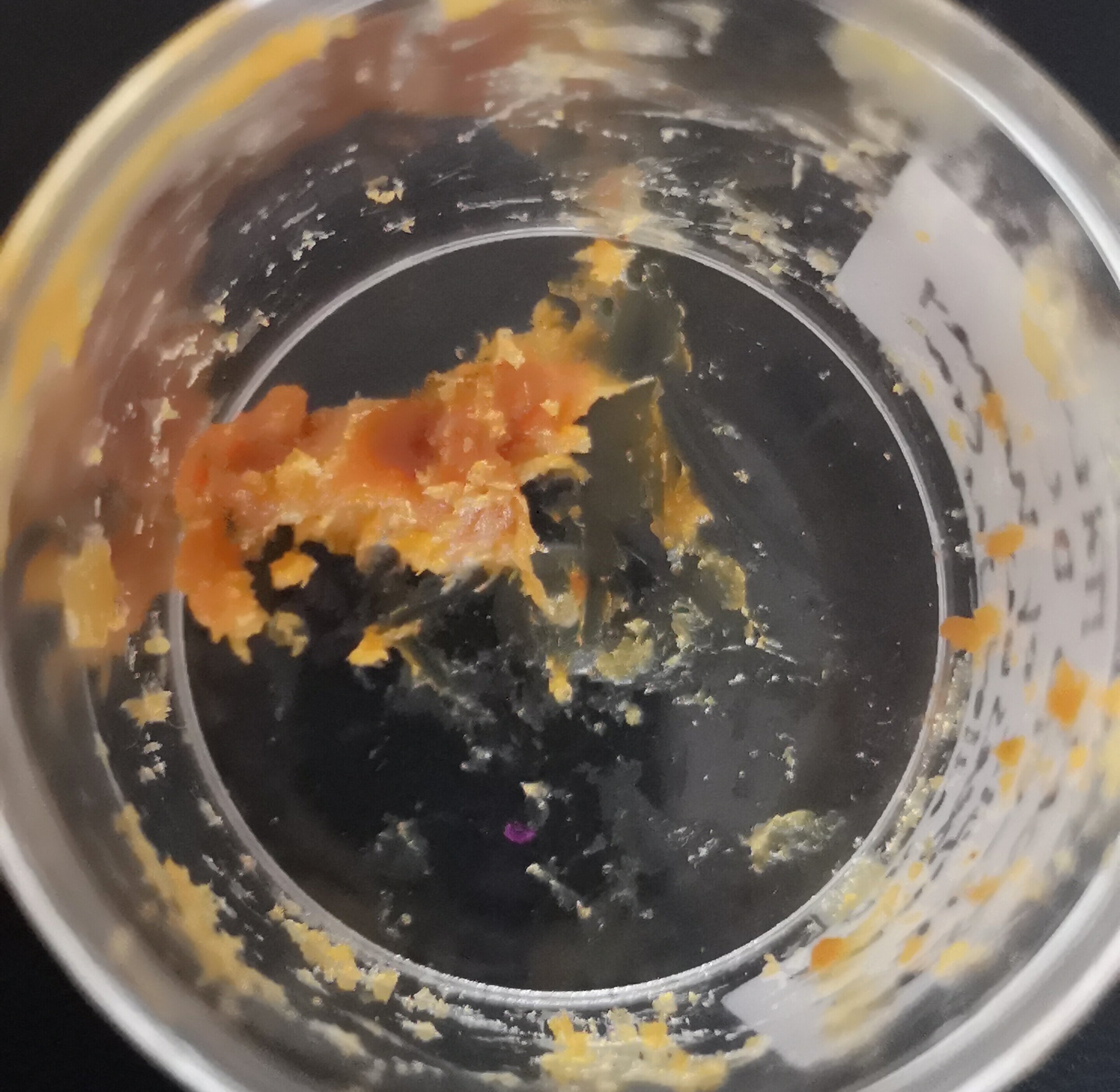

고대 고고학 유적지에서 발견된 항아리에서 발견된 끈적끈적한 물질이 꿀로 밝혀졌다. (출처: 루치아나 다 코스타 카르발류)

이탈리아 남부에서 발견된 2,500년 된 청동 항아리 바닥 끈적끈적한 물질 덩어리가 무엇인지 화학적 분석 결과 그 정체를 둘러싼 70년간 고고학적 논쟁은 마침내 종식됐다.

꿀이다. 고대 신에게 바친 달콤한 제물 잔여물이다.

화학자와 고고학자로 구성된 연구팀은 최첨단 분석 기법을 사용하여 반죽 같은 잔여물을 검사했다.

파에스툼Paestum에서 발견된 기원전 6세기 이 항아리들에는 원래 벌집honeycomb이 있었다.

옥스퍼드 대학교 화학자이자 연구 주저자인 루치아나 다 코스타 카르발류Luciana da Costa Carvalho는 "흥미로운 점은 고대 그리스인들이 꿀을 슈퍼푸드superfood로 여겼다는 것"이라고 말했다.

연구진은 수요일(7월 30일) 미국 화학회 저널(Journal of the American Chemical Society)에 연구 결과를 발표했다.

꿀과 꿀벌은 고대 그리스와 로마의 의학, 의식, 화장품, 그리고 음식에서 중요한 역할을 했다.

따라서 고고학자들은 1954년 지하 사당에서 청동 항아리 8개를 발견했을 때, 그 항아리에 불멸의 상징인 꿀이 담겨 있을 것이라고 추측했다.

70년 동안 이 끈적끈적하고 달콤한 물질의 존재를 확인하기 위한 최소 네 번 시도가 있었지만 당분 증거는 발견되지 않았다.

하지만 카르발류와 동료들은 최근 발전된 화학 분석 기술을 활용하여 이 끈적끈적한 물질의 기원에 대한 의문을 다시 제기하기로 결정했다.

카르발류와 동료들은 다양한 분자와 화합물을 식별할 수 있는 기술인 질량 분석법mass spectrometry을 이용하여 고대 항아리 잔여물에서 육탄당hexose sugars을 최초로 온전하게 확인했다.

연구진은 연구 논문에서 신선한 꿀의 약 79%가 육탄당이며, 과당이 가장 풍부하다고 밝혔다.

고대 샘플의 단백질 분석 결과, 일벌이 분비하는 우유 같은 분비물인 로열 젤리가 검출되었다.

또한 연구진은 유럽 꿀벌European honeybee(Apis mellifera)에서만 발견되는 펩타이드peptides(단백질의 작은 형태인 짧은 아미노산 사슬)도 발견했다.

연구진은 이러한 분석 결과를 종합하여 이 연구가 벌집 형태로 제공되었을 가능성이 있는 꿀의 존재를 뒷받침하는 최초의 직접적인 분자적 증거를 제시한다고 밝혔다.

카르발류는 "고대 잔류물의 당 함량은 현대 꿀에 비해 매우 낮다"고 말했다.

"잔여물은 씻은 벌집 맛과 비슷하지만 약간 더 신맛이 나는 것 같다"고 카르발류는 말했지만, 실제로 꿀을 먹어보지는 않았다.

연구진은 또한 꿀 혼합물에서 구리 이온copper ions을 발견했다.

카르발류는 이 이온들이 미생물을 죽일 수 있는 살생성을 가지고 있기 때문에 "구리 이온의 존재가 잔류물 표면에 당이 보존되는 데 기여했을 것"이라고 말하며, 꿀이 수천 년 동안 지속될 수 있었던 이유를 설명할 수 있다고 덧붙였다.

이 끈적끈적한 물질 분석은 고고학자들이 고대 의식과 사당을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

이 항아리들은 파에스툼 지하 사당인 헤룬(heroon)에서 발견되었다.

헤룬에는 양털로 감싼 쇠막대가 놓인 커다란 나무 탁자도 포함되어 있었다.

이 제물은 오늘날 나폴리 남동쪽에 위치한 고대 그리스 도시 시바리스Sybaris의 신화적인 창시자인 헬리체의 이스Is of Helice에게 바쳐졌을 가능성이 있다.

기원전 6세기에 시바리스가 파괴되자 주민들은 피난하여 포세이도니아Poseidonia라는 도시를 건설했다.

그러나 기원전 3세기에 로마인들이 이곳을 점령하자 도시 이름을 파에스툼으로 바꾸었다.

카르발류는 "새로운 연구는 분석 기술이 계속 발전하고 있기 때문에 박물관 소장품을 재분석하는 데 가치가 있다"고 말했다.

***

이번 연구가 주는 가장 중대한 가치는 이전에는 실패한 화학 분석이 새로운 분석법 발달로 가능해졌다는 점이다.

DNA를 생각하면 이해가 쉽다. 10년 전까지만 해도 DNA 검출에 실패한 유기물이 요새는 검출되는 일이 너무 많다!

따라서 이전에 실패한 시료들도 이젠 버려서는 안 된다. 모조리 다 끄집어 내서 다시 분석해야 한다.

뭐 한국고고학은 아예 분석조차도 안해서 문제지만...

'NEWS & THESIS' 카테고리의 다른 글

| 2024 네안데르탈인 10대 뉴스 (7) | 2025.07.31 |

|---|---|

| 마야 반란군 거점 '하얀 재규어의 땅' 멕시코서 발견 (4) | 2025.07.31 |

| 역사상 유명한 10대 초강력 지진 (4) | 2025.07.30 |

| 도미오마루야마 고분[富雄丸山古墳] 출토 동경 3점은 각기 다른 시대 중국제 (6) | 2025.07.30 |

| 신석기 '요정집' 3곳 사르데냐서 발굴 (2) | 2025.07.30 |

댓글