그렇다면 왜 거대한 늪지인 장사는 화북 지역 사람들에게 "가면 죽어서나 나올 곳"이라고 인식되었던 것일까?

중국 문헌에 보면 장기障氣라는 질병이 있다.

주로 덥고 습한 중국의 남방 지역에서 많이 생기는 질병으로 나오는데 이애 대한 설명은 이렇다.

是指中国南方山林间湿热环境下因某种原因(如动植物腐败等)而产生的一种能致病的有毒气体[1][2]。由瘴气引起的疾病被称为瘴气病或瘴病。瘴病是多种疾病(流行病或部分热带病)的总称,多数情况下指疟疾,故又称其为瘴疟[1][3][4][5]。古代中国,瘴气多流行于南方地区,其分布地区随着人为开发和自然环境变化而不断发生变化[6]。不同地区的瘴气所对应的疾病有可能不同,如青藏高原上的瘴气病实际可能为高原反应[7]。

한 마디로 장기란 남쪽 지역에 많은 질병으로 여러 가지 질병의 합쳐 부르는 것 같지만 그 중에서도 학질(말라리아)일 가능성이 많다, 라는 정도의 뜻이 되겠다.

말라리아 병원체는 현미경이나 써야 보이는 탓에 박테리아 혹은 바이러스로 알기 쉽지만 실제로는 이는 원충류(protozoa)로서 기생충 질환 일종이다.

말라리아 생활사를 보면 모기에 기생한 단계, 사람에 기생한 단계로 크게 나누어지고 사람에 들어와서도 간에 서식하는 단계, 적혈구에 서식하는 단계로 나누어지는 것을 알 수 있다.

말라리아는 반드시 모기에 물려야 감염된다. 사람과 사람 사이 감염은 없다.

말라리아라고 하면 요즘 젊은 세대에게는 열대지방을 여행하는 해외여행에 관련해서나 걸리는 병으로 보일 것이다.

하지만 말라리아는 우리나라에서도 역사상 아주 오랫동안 이 땅에서 번성한 감염성 질환의 하나다.

흔히 "학질"이라는 이름으로 우리 역사에 자주 등장한다.

현재까지 알려진 사례 중 역사문헌에서 확인할 수 있는 가장 이른 시기의 말라리아 감염 보고는 고려시대에 있었다. 기록에 의하면 다음과 같다.

1122년 고려 인종 초 이영이라는 이는 숙종때 을과에 급제하고 인종 초년에 보문각 학사로 임명된 사람이었다. 당시의 권신 이자겸이 이영을 진도로 귀양 보냈는데 그 늙은 어머니는 관청의 노비로 만들었다. 그 소식을 배소에서 들은 이영은 술을 한말이나 마시고 분이 복받쳐서 죽었다고 한다. 그의 시신은 길가에 묻었는데 그 후 혹 학질에 걸린 사람이 그 무덤에 기도를 드리면 병이 떨어지곤 하였다는 것이다 (고려사 권 97, 열전 10, 이영. 대한감염학회 편 한국전염병사에서 전재).

1196년, 고려 명종조 기록에는 이규보가 상주지방에 갔다가 병에 걸려 앓아 누웠던 기록이 있다고 한다 (동국이상국집). 기록에 의하면 이규보가 걸린 병의 증상이라는 것이 "한번 한기가 들어온 후 갑자기 대열이 치솟아 각종 고통을 당하는"것인데 현재 임상적으로 파악하는 말라리아와 증상이 유사한 것이다 (한국전염병사).

한국에서 말라리아 감염이 급감한 것은 60년대 이후 산업화가 진행되면서부터이지만 과학적 기법으로 제대로, 효과적으로 통제 되기 시작한 것은 사실상 미군정 시기 이후부터이다.

미국은 태평양전쟁 때 말라리아 감염 때문에 전쟁 초반 굉장히 고생을 했다. 일본을 향해 서쪽으로 진군하면 할수록 말라리아 감염도 같이 늘어 일본군과 싸우기도 전에 전력 손실이 막대한 것이다.

하지만 전쟁이 진행되어가면서 아시아 태평양 지역 말라리아 감염을 통제할 기술적 노하우를 미군은 이후 계속 축적해 갔는데 이 예방법은 1945년 종전 즈음에는 매우 효과적인 확실한 기법으로 확립하게 되었다.

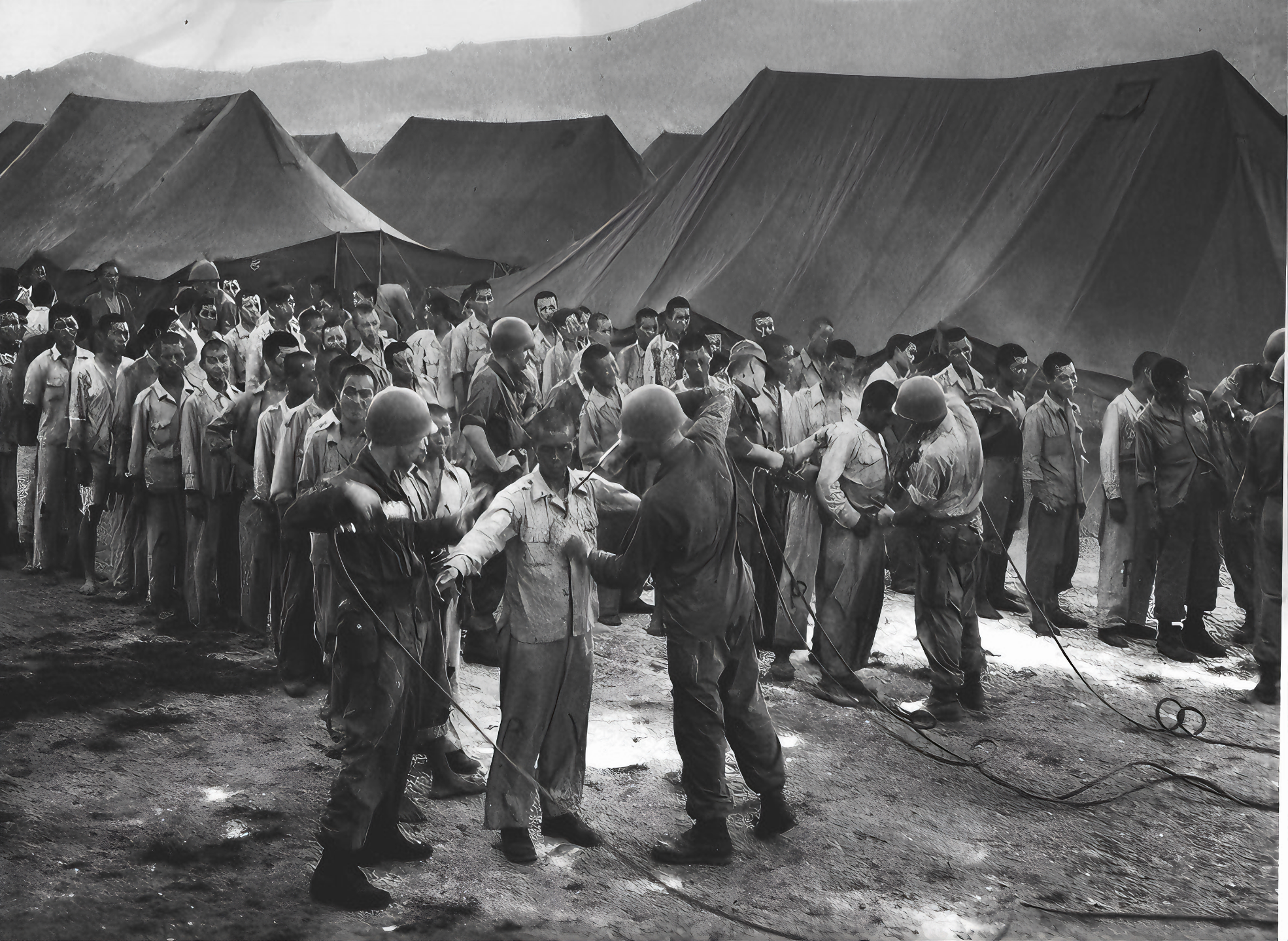

이렇게 말라리아 감염을 성공적으로 억제할 수 있는 미군의 기법이 해방이후 군정을 통해 우리나라에도 적용되었는데 이것이 나이 드신 분들 사이에 아직도 기억에 남아 있는 "DDT"로 상징되는 살충제 살포 및 습지 관리 기법이다.

2차대전과 그 직후 DDT는 감염병 예방에 관한 한 만병통치약이었다.

말라리아는 모기를 매개로 하는 만큼 모기 숫자를 줄이기 위해 역량을 집중하면 성공적으로 말라리아 감염은 퇴치할 수 있을 것이다.

이러한 기법은 사실 종전 이전 일제시대라고 해서 없었던 것은 아니었지만 미군정의 말라리아 감염대책이야말로 이전 시기와 뚜렷이 구분될 수 있을 정도로 효과적인 말라리아 통제책의 시작이었다는 점은 부정하기 어렵다 (여인석, U.S. Military Administration’s Malaria Control Activities (1945-1948), 의사학).

지금이야 DDT의 문제점이 지적되어 사용이 금지된 상태이지만 이 살충제가 처음 개발되었을때 인류는 열광했다.

이 당시 DDT에 대한 평가는 이 살충제의 개발자가 노벨 생리의학상을 수상한 사실에서도 잘 알 수 있다.

아무튼 1970년대부터 말라리아가 완전히 한국에서 사라졌던 것은 미군정기에 시작된 예방의학적 관리기법과 한국의 빠른 경제성장, 의료수준의 향상이 결합하여 낳은 결과였다.

거제도 포로수용소. DDT 살포 중.

'미라 이야기 > 마왕퇴와 그 이웃' 카테고리의 다른 글

| [마왕퇴와 그 이웃-112] 코끼리가 놀던 은허 (0) | 2025.04.12 |

|---|---|

| [마왕퇴와 그 이웃-111] 障氣와 말라리아 (2) (0) | 2025.04.12 |

| [마왕퇴와 그 이웃-109] 운몽대택 (6) -가의賈誼 (0) | 2025.04.11 |

| [마왕퇴와 그 이웃-108] 운몽대택 (5) 멱라수 (0) | 2025.04.10 |

| [마왕퇴와 그 이웃-107] 운몽대택 (4) 농경지로 변한 거대 습지 (0) | 2025.04.10 |

댓글