조선후기는 지금까지 쓴 대로

군역을 빠지려는 사람들의 욕망이 무지막지하게 분출된 시대이다.

이러한 움직임을 최근의 병역기피하고 연결시켜 설명하기도 하는 것 같지만,

사실 현대의 병역기피와 군역기피는 비슷하면서도 약간 다른 측면이 있다고 본다.

사실 조선시대 신분은 호적에 기록된 직역이 가장 정확하다고 보는데

이 직역에 기록된 방식은 그 사람의 신분에 따라 매우 다양하게 기록되었다.

그런데 이 직역이란 결국 국가의 관리로 등용되면 그 관직명이 직역이 되고,

관직을 갖지 못한 양반은 "유학"이 되며,

양반이 아닌 사람들은 결국 평민들의 직역을 받게 되는 셈인데 그 평민들 직역 안에 군역이 있는 것이다 (노비는 직역이 없다).

따라서 조선시대의 "군역기피"는 그 의미의 방점이 "병역기피"에 찍히는 것보다

"신분상승" 쪽에 찍히는 쪽이 더 맞다고 생각한다.

군역에서 빠지는 것은 "신분 상승"의 최종 결과일 뿐이지'

그 자체를 목적으로 할 만큼 조선사회라는 것이 단순한 것이 아니었기 때문이다.

결론적으로 보면 조선시대에는

아예 환부역조하여 조상을 갈아치워 양반으로 진입하는 사람들도 있었던 점을 생각해보면

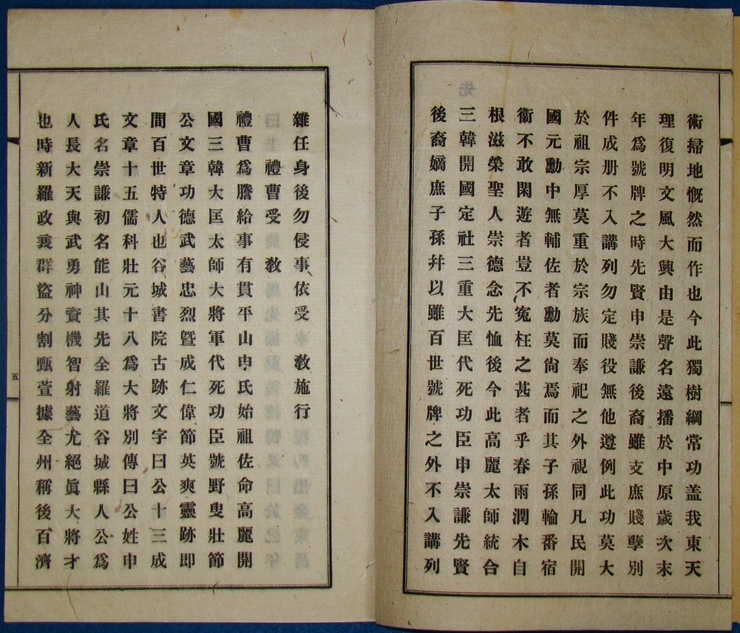

그래도 과거에 발급한 교서를 모아 "아무리 몰락했더라도" 이러이러한 선현의 후손이니

군역 면제를 받아야겠다는 필사적 몸부림은

19세기의 전반적인 상황 -

많은 사람이 계급상승을 성공시켜 군역에서 빠지는 사람이 양산되었다는 사실을 고려해 보면

이 책은 그래도 "합법적 군역 면제"를 목적으로 찍어낸 책이라 본다면

어느 정도 이해할 수 있는 측면이 없다고는 하기 어려운 것 같다.

'사람, 질병, 그리고 역사' 카테고리의 다른 글

| 고려에 대해 순절한 씨족은 얼마나 있었을까 (0) | 2025.07.19 |

|---|---|

| 가짜양반을 역사의 주인공의 자리에 (0) | 2025.07.12 |

| 처가로 가서 살던 시대 그리고 씨족의 전국적 확산 (1) | 2025.07.11 |

| 용도불명의 목활자본: 열성수교 (5) (0) | 2025.07.11 |

| 용도불명의 목활자본: 열성수교 (4) (1) | 2025.07.11 |

댓글