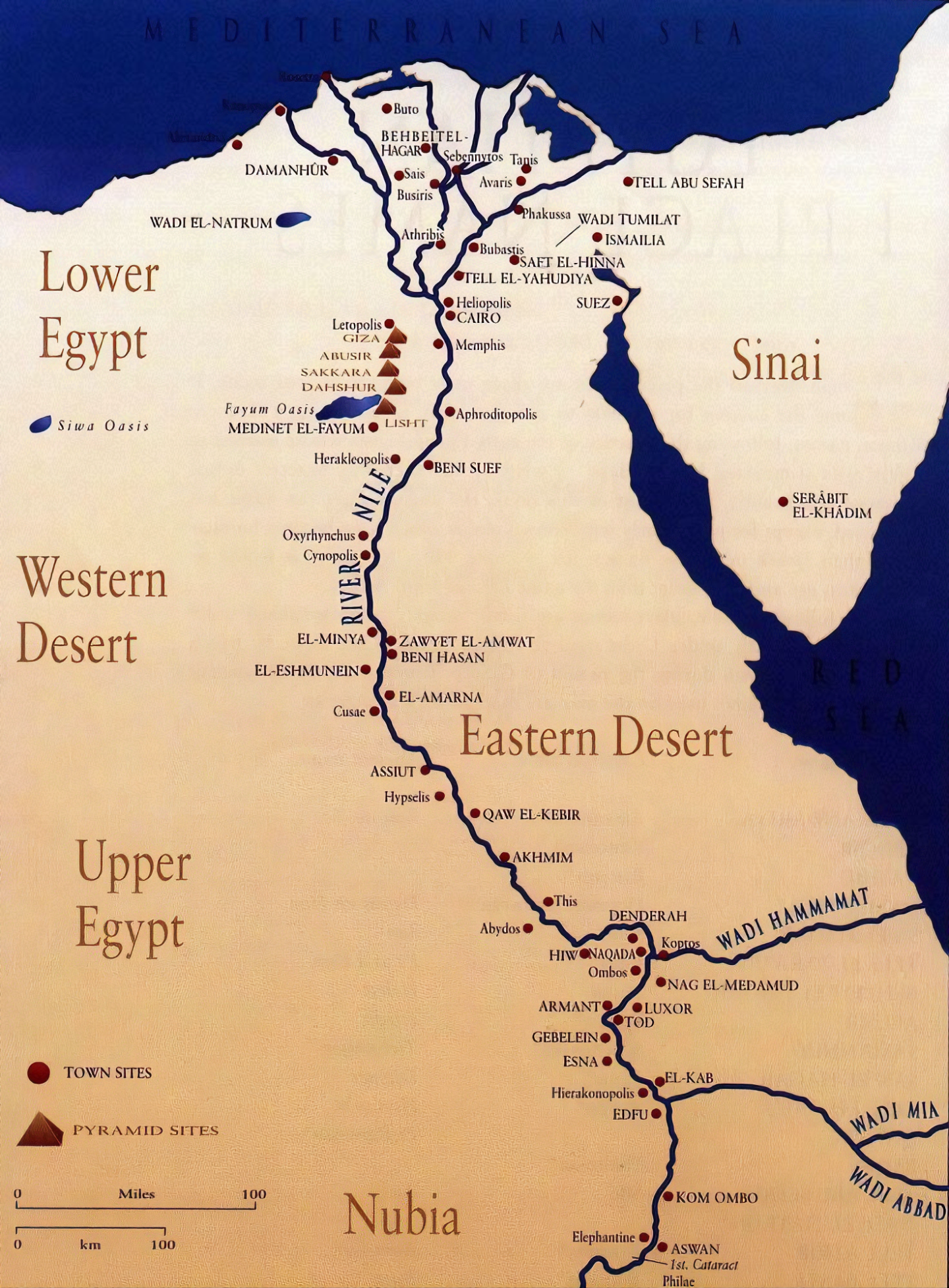

고대 이집트 역사를 통괄할 때 나일강과 사막을 기점으로 삼는 저런 지역 편제는 매우 중요한데,

물론 저에서 지중해와 홍해라는 바다 또한 고려하지 않을 수 없다.

이집트문명 대단한 것으로 치지만, 그 문명이라는 것 결국 나일강 양쪽을 따라 알렉산드리아 델타 삼각주에 이르기까지 강변에만 다닥다닥 붙어 일어날 수밖에 없었으니,

사람이 물, 특히 민물 없이 어찌 생존할 수 있겠는가?

짠물은 통행용이요 민물은 식용이다. 물론 소금이라는 변수도 있다.

나일강은 남쪽에서 북쪽으로 거의 정북쪽을 달려 지중해로 빠져나가거니와 말 그대로 젖줄일 수밖에 없다.

왜 저런 사막 혹은 그 비스무리한 지대 강변, 혹은 아예 해변에서 문명이 일어나는가를 생각해 보면

나는 집중을 꼽거니와 저에 견주어 평원 혹은 산간지대에는 상대적으로 문명 발생 혹은 전개가 늦은 이유는 결국 이 집중력 차이다.

강은 소통이다. 산과 강을 비교하면 이 점이 결정적인 차이로 작동함을 보는데, 높은 산이 가로막힌 지점은 그 직선 거리가 얼마 되지 않으면, 아예 딴 세계라 그에 견주어 강은 바다도 그렇지만 소통이 기본 권능이라

저런 강이 사막을 관통하면? 그 강변에 모든 물자와 사람이 집중할 수밖에 없다.

중국 문명 역시 장강에 견주어 상대적으로 더 척박한 황하를 중심으로 고도하는 문명이 더 빨리 일어났으며, 그와는 또 다른 양태지만 요새 많은 이야기가 나오는 요하문명이라는 것도 비슷한 맥락으로 접근해얄 성 싶다.

이는 그런 문명이 보편화할 때 문제가 되는데, 그에서 비롯하는 고도하는 문명을 다른 지역이 공유할 때, 그때는 그 터전은 모름지기 폐기된다. 나는 이를 모국 계기론이라는 임시 용어로 설정한다.

이집트 문명 수메르 문명 인더스문명 대단하다지만, 이후 어느 시점에 그 중심지는 맥없이 무너진다.

이집트? 기원전 1000년을 고비로 우리가 아는 이집트 문명을 자최를 감춘다.

왜?

이미 그 시점이면 다른 지역에서 그를 능가하는 더 고도하는 문명이 우후죽순으로 생겨난 까닭이며, 그런 후발주자 문명들이 결국은 그 모국을 집어삼켜 버리기 때문이다.

저 이집트만 봐도 상류쪽 누비아와, 상이집트, 하이집트 크게 세 구역으로 지역분할이 일어나고, 저것이 나중에 통합하는 과정을 거치기도 하지만, 지역별 특징이 뚜렷했다.

저 문명이 결국 훗날 누비아한테 된통 당하고, 아케메네스, 마케도니아, 로마를 거쳐 이제는 곡물 지대 정도로만 작동하다가 비실비실 다시는 부흥을 하지 못하고 현재에 이른다.

기원전 1천년을 기점으로 대략 이후 이집트 역사 3천 년은 나가리 시대다.

이 나가리시대 또한 여러 각도에서 조명해야 한다.

언제까지 람세스 불러내며 고도하는 이집트 문명을 떠들 수는 없다.

지금 중요한 것은 그렇게 고도하는 문명을 이룩한 그것이 왜 맥없이 죽었느냐다.

나는 이를 독배로 본다.

마실 때는 달콤하기 짝이 없었으나 결국 그것은 독배였다.

천년 번성을 구가한 이집트는 그 천년에 후대가 소비해야 할 모든 에너지를 소진해 버렸다.

왜 삼천년 역사가 나가리인가?

온축이 없었기 때문이다.

그 번영하는 힘 응집은 그 힘을 다른 문명이 키우자 제약이 되어 돌아왔다.

이집트는 더는 자체 발광 다이오드가 아니었다.

메소포타미아 역시 똑같았고 인더스 역시 똑같았다.

고립이 집중을 낳았지만 제국의 시대 그 고립은 진짜 고립을 불러왔다.

저 세 지역 공통하는 특징은 고립성이다.

반면 황하 문명은 왜 살아남았는가?

이 답 또한 저 고립을 생각하면 자명하다.

'역사문화 이모저모' 카테고리의 다른 글

| 벽옹辟雍, 자궁과 남근의 오묘한 조화 (1) | 2025.04.12 |

|---|---|

| 영아사망을 줄이고자 분투한 18세기 프랑스 왕실 조산사 (4) | 2025.04.11 |

| 살았을 제 네 맘껏 즐기라는 로마의 외침! (0) | 2025.04.07 |

| 6천700년 전 신석기 두 여인 살인 사건 (1) | 2025.04.07 |

| [전문] 헌법재판소 윤석열 파면 결정문 (5) | 2025.04.06 |

댓글