반응형

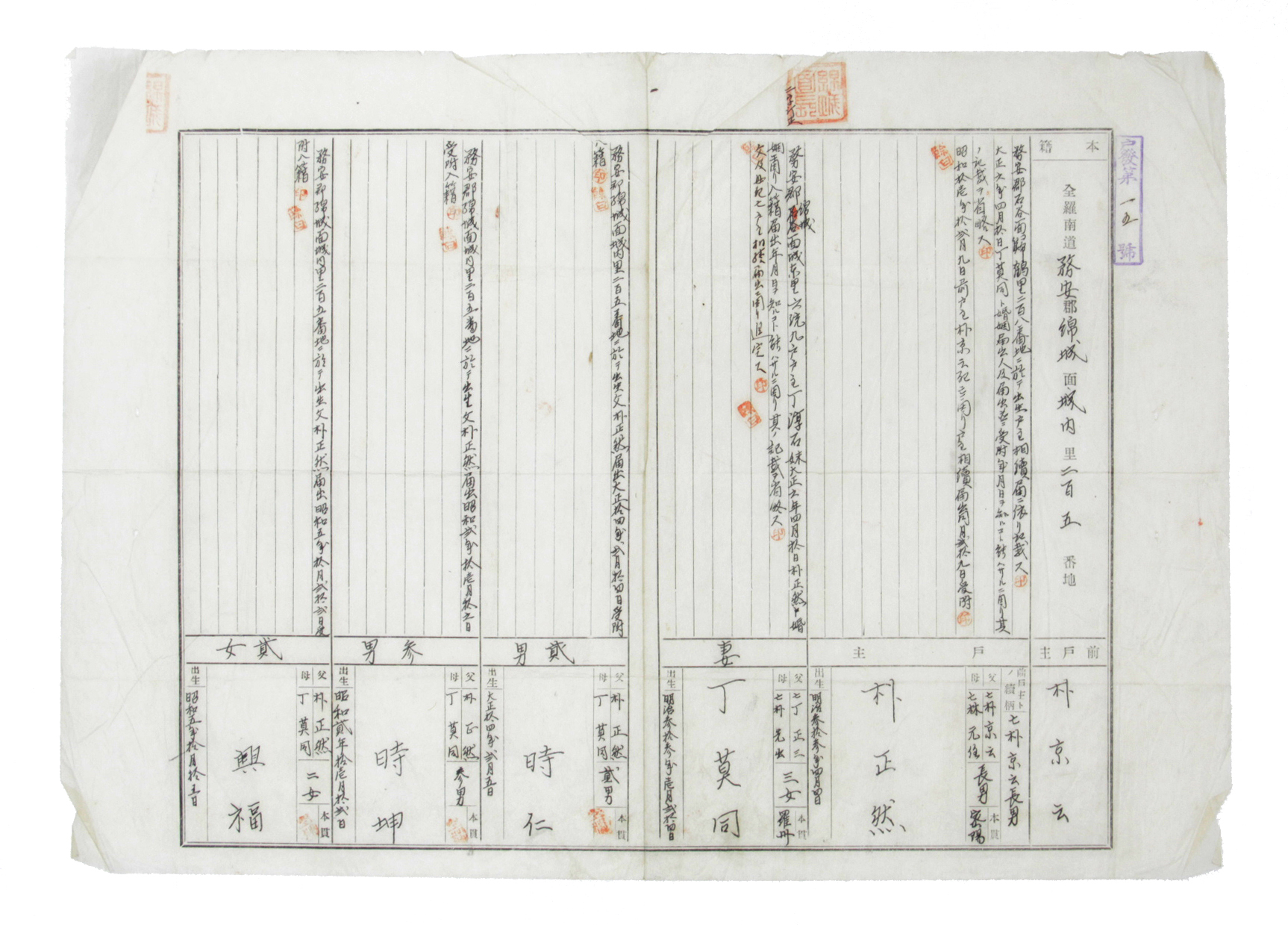

우리나라 삼남 지역 어느 고을의 1700년대 호적을 볼 기회가 있었는데

정말 충격을 받았다.

앞에도 썼지만 가가호호

4-6명 정도 노비는 다 데리고 있었고

자작농은 거의 없어 보였다.

실제로 17세기 초반 상황을 그린 쇄미록을 보면

주인인 양반집이 각지에 흩어진 노비들로 부터 신공을 거두는 모습이 보이는데

또 다른 비슷한 시기 일기에서도 유사한 정경을 묘사한 것을 보면

17세기 초반은 지주 전호제가 성립될 만한 상황이 아니었다고 보며

과연 이러한 노비 노역을 근거로 한 생산방식이 언제나 해소되는가를 궁금해 하던 필자로선

우리나라 삼남지역 번듯한 동네에서 1700년대, 즉 18세기 초기까지도

집집마다 4-6명 노비를 거느리고 있는 모습을 보고

이 시기까지도 우리나라는 노비의 노역이 나라의 생산양식에서 막대한 부분을 차지하고 있었다는 것을 알았다.

그렇다면 말이다.

17세기부터 지주전호제가 확립되어

이 시기에 이미 광작운동이 일어나고

농민들 사이의 분화가 활발해져 자본가적 차지농이 나온다고 한

광작운동은 도대체 무슨 허깨비를 보고 입론한 것인가?

상품 화폐경제, 자본주의 맹아는 고사하고

18세기 초반까지도 집집마다 4-6명 노비를 거느리고 농사를 짓던 이런 상황을

우리는 도대체 어떻게 이해해야 하는가 말이다.

반응형

'족보 이야기' 카테고리의 다른 글

| 조선왕조실록의 공노비 해방 교서 (3) | 2025.07.06 |

|---|---|

| 우리나라 지주전호제 (2) | 2025.07.05 |

| 김홍도 그림의 농민(?) 들 (0) | 2025.07.05 |

| 1700년대까지도 노비가 생산의 기초 (0) | 2025.07.04 |

| 민농시 쓴 여가에 노비 잡으러 다니던 양반들 (0) | 2025.07.03 |

댓글