기자가 쓰는 기사도 그렇지만, 작가 또한 제목과 첫 줄과 마지막 줄에 목숨을 건다. 외국 작품을 한국어로 번역하는 데도 이 세 가지는 더 유념해야 하는 이유다. 거기에 작가가 말하고자 하는 골자를 압축하는 까닭이다.

두어 번 지적했지만, 아예 작품 제목이 패착을 빚은 대표 케이스로 어네스트 헤밍웨이 《누구를 위하여 종은 울리냐》가 있으니, 16세기 영문학에서 형이상학 시 돌풍을 주도한 존 던 John Dunne의 설교에서 따온 저 제목 영어 원제는 《For Whom the Bell Tolls》라, 저 옮김이 꼭 오역이라 할 순 없지만 그냥 종이 아니라 이 경우는 조종弔鐘이라 했어야 한다.

그 벨은 사람이 죽어 추념할 때 울리는 종인 까닭이다. to toll이라는 동사가 그런 뜻이다. 저리 옮겨 놓으면 학교 종이 땡땡땡밖에 더 되겠는가?

저런 일은 영화나 드라마에서 더 자주 빚어지는데 로빈 윌리엄스 주연 교육 영화 《죽은 시인의 사회》는 아예 똥인지 된장인지도 모르고 옮긴 경우이니, 《Dead Poets Society》는 그 영화를 보면, 학교가 주입하는 시 교육을 거부하고 자유로운 시 읽기를 주창하는 학교 동아리 모임 이름이 Dead Poets 이며, Society는 동아리 라는 뜻이라, 이 경우는 《죽은 시인들이라는 (이름의) (학교) 동아리》 정도로 옮겼어야 한다.

Dead Poets 라는 동아리 이름은 대단히 중의적인데, 지금 우리가 배우는 시인과 시는 죽은 것이며 그렇기에 그들을 온전하게 살려내야 한다는 뜻을 함축한다.

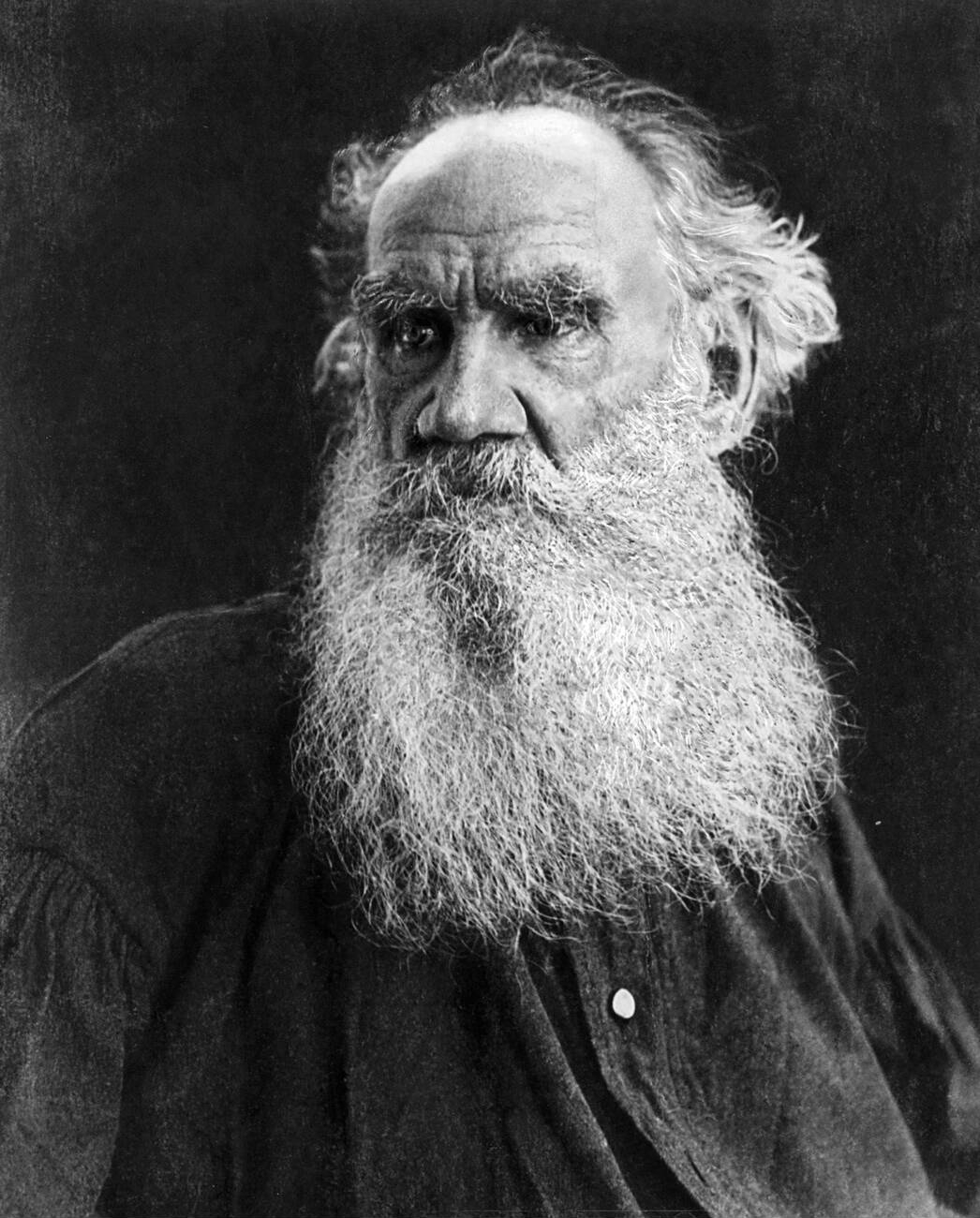

이건 내가 언젠가 다른 데서 쓴 적이 있는데, 그 원고를 찾지 못해 그때 기억을 살려 재방한다. 다름 아닌 레오 톨스토이 Leo Tolstoy 대작 《부활》에 대한 것이라, 러시아어를 모르는 내가 이런 얘기를 한다는 게 모험이긴 하지만, 내가 러시아어를 모른대서 이 얘기를 할 수 없는 노릇은 아니다.

러시아어 원제가 Воскресеніе 라 하며, 이를 흔히 영어로는 RESURRECTION이라 옮기니, 그에 대한 한국어 번역 《부활》은 흠잡을 데가 없을 성 싶다.

하긴 뭐 이 작품이야 식민지시대에 일본어 번역 《復活》로 그대로 들어왔으니, 이미 1905년, 메이지 38년에 내전 노암 內田魯庵 우치다 로안 うちだ ろあん (1868~1929)이라는 이가 초역할 정도였다.

근자 도서출판 문학동네서 이 《부활》 번역본(전 2권)을 냈거니와, 역자는 초창기 러시아 문학 번역가로 괄목할 만한 성과를 낸 박형규 선생이라, 이 양반 하도 이런 쪽 번역이 많아 초판 1쇄 출간일자로 2022년 11월30일이라 찍힌 이번 역본이 새로 손을 댄 것인지, 아니면 기존 자신의 역본을 손질한 것인지는 자신이 없거니와 그 본문 첫 줄을 다음과 같이 옮겼다.

수십만 인간이 비좁은 곳에 모여 밀치락달치락 비비적거리며 살면서 그 땅을 아무리 못 쓰게 만들었어도, 그 땅에 아무것도 자라지 못하도록 돌을 깔아버렸어도, 막 싹이 난 풀을 깡그리 뽑이버렸어도, 석탄과 석유를 마구 태웠어도, 나무를 베어내고 길짐승과 날짐승을 모조리 몰아냈어도 도시에서도 봄은 봄이었다.

비단 박형규 선생 번역만이 아니라, 내가 그 국내 번역본을 깡그리 조사하지는 않았지만, 이후 최신작들 같은 작품 번역도 이와 별다르지 아니함을 봤다. 예컨대 다른 역본에서 아래와 같은 번역을 본다.

수십만의 사람들이 좁디좁은 땅에 살면서 그 땅을 황무지로 만들려 해도 그 황무지를 뚫고 솟아나는 풀을 짓밟기 위해 돌멩이를 깔아버린다 해도, 나뭇가지를 잘라내고 새들을 멀리 쫓아버린다 해도 어쩔 수 없이 찾아오는 봄을 막을 수 없고 도시는 봄의 향기에 휩싸인다.

박형규 선생 번역에 견주어 무척이나 고심했음을 본다. 나아가 문맥에 따라 본문에는 보이지 않는 묘사도 보탰음을 본다.

한데 이런저런 것 다 떠나서 저와 같은 번역이 매끄럽지 아니함을 본다. 무엇보다 저들 번역은(박형규 선생 역본 기준)

㉮ 비비적거리며 살면서 그 땅을 아무리 못 쓰게 만들었어도

㉯ 그 땅에 아무것도 자라지 못하도록 돌을 깔아버렸어도

㉰ 막 싹이 난 풀을 깡그리 뽑이버렸어도

㉱ 석탄과 석유를 마구 태웠어도

㉲ 나무를 베어내고 길짐승과 날짐승을 모조리 몰아냈어도

다섯 가지 방식으로 인간이 자연 혹은 땅을 무분별하게 파괴했음을 병렬로 기술한다. 적어도 번역으로는 그렇다는 뜻이다.

한데 이 문장이 왜 이상한가? ㉮는 자연 파괴에 대한 일반 서술인데 견주어 ㉯부터 ㉲까지는 그 자연 파괴를 하는 구체적인 실례 혹은 양상을 기술한다는 점에서 커다란 차이가 있는 것이다.

이런 기술은 논리학으로도 전연 설명이 되지 않는다. 물론 톨스토이가 졸다가 저 구절을 썼기에 저런 불일치가 빚어졌다 할 순 있겠지만, 작가가 첫 줄을 그리 멍청하게 쓰는 일은 없다. 심사숙고 퇴고에 퇴고를 거듭하는 문장이 바로 첫 줄이다.

나는 언제나 저 작품 번역을 보면서 저와 같은 식으로 번역한 것이 무슨 문제가 있지 않나 하는 의심의 눈초리를 거둔 적이 없다.

그렇다면 어떤 가능성이 있는가? ㉮가 자연 파괴에 대한 일반 서술인 데 비해 ㉯부터 ㉲까지가 그 자연 파괴를 하는 구체적인 실례 혹은 양상이라면 이유는 오직 한 가지밖에 없다. 번역이 잘못됐다!!!!

간단히 말해 톨스토이는 저 구절을 통해 인간이 자연을 무차별하게 파괴를 한다. 어떤 방식으로? 예컨대 이런저런 방식으로 말이다. 딱 이거다.

그렇다면 내 추정은 맞는가?

이미 관뚜껑 닫힌지 오래되어 저작권이 소멸되어 버린 톨스토이는 그 번역 또한 각종 판본이 구글로 풀려있는데, 개중 하나로 Mrs. Louise Maude 라는 사람이 번역한 판본을 봤다. 번역 대본은 아래서 제공한다.

https://www.gutenberg.org/files/1938/1938-h/1938-h.htm#link2H_4_0003

그 첫줄을 봤더니 영어 번역이 이렇다.

Though hundreds of thousands had done their very best to disfigure the small piece of land on which they were crowded together, by paving the ground with stones, scraping away every vestige of vegetation, cutting down the trees, turning away birds and beasts, and filling the air with the smoke of naphtha and coal, still spring was spring, even in the town.

한국어 번역본 ㉯부터 ㉲까지에 해당하는 부분이 모조리 ㉮에 대한 예시例示임을 본다.

그렇다면 저 첫 줄은 어떻게 번역해야 하는가? 저 한국어 번역을 최대한 존중해서 옮기면 아래와 같은 방식이 있다.

수십만 인간이 비좁은 곳에 모여 밀치락달치락 비비적거리며 살면서 그 땅을 아무리 못 쓰게 만들었다 해도, 예컨대 그 땅에 아무것도 자라지 못하도록 돌을 깔아버렸다거나, 막 싹이 난 풀을 깡그리 뽑아버렸다든지, 혹은 석탄과 석유를 마구 태웠거나, 나무를 베어내고 길짐승과 날짐승을 모조리 몰아냈다 해도 도시에서도 봄은 봄이었다.

혹은 아예 저 문장 순서를 바꾸어 아래와 같이 옮기는 편이 나을 수도 있다. 이건 내 지인 추천인데 난 이쪽이 깔끔한 듯하다.

수백 수만 인간이 비좁은 곳에 비비적거리며 모여 살면서 땅에 돌을 깔거나, 자라나는 싹을 다 뽑아내며, 나무를 베어내고, 길짐승 날짐승을 모두 쫓아내는가 하면, 석유와 석탄을 태운 냄새로 대기를 채워버리는 식으로 그 땅을 아무리 바꿔놔도, 그런 도시에서도, 봄은 봄이었다.

'ESSAYS & MISCELLANIES' 카테고리의 다른 글

| 학력차별 전공차별, 문화재판을 좀먹는 암덩어리들 (0) | 2022.12.10 |

|---|---|

| 황룡사 터, 그 완벽한 폐허 (0) | 2022.12.08 |

| 참말로 불쌍한 아버지, 23주기에 부친다 (0) | 2022.12.04 |

| 무덤은 죽은 사람이 사는 집이다 (0) | 2022.12.03 |

| 한국어 편리성과 개떡같음을 닮은 라틴어 (0) | 2022.12.02 |

댓글