세종 32년 경오(1450) 2월 17일(임진일)에 이도李裪가 숨을 거두니 이가 훗날 성군이라 추앙받는 조선 4대 왕 세종이다.

그가 마지막 숨을 거둔 데는 궁궐이 아니라 아들 영응대군永膺大君(1434~1467) 집 별서였다.

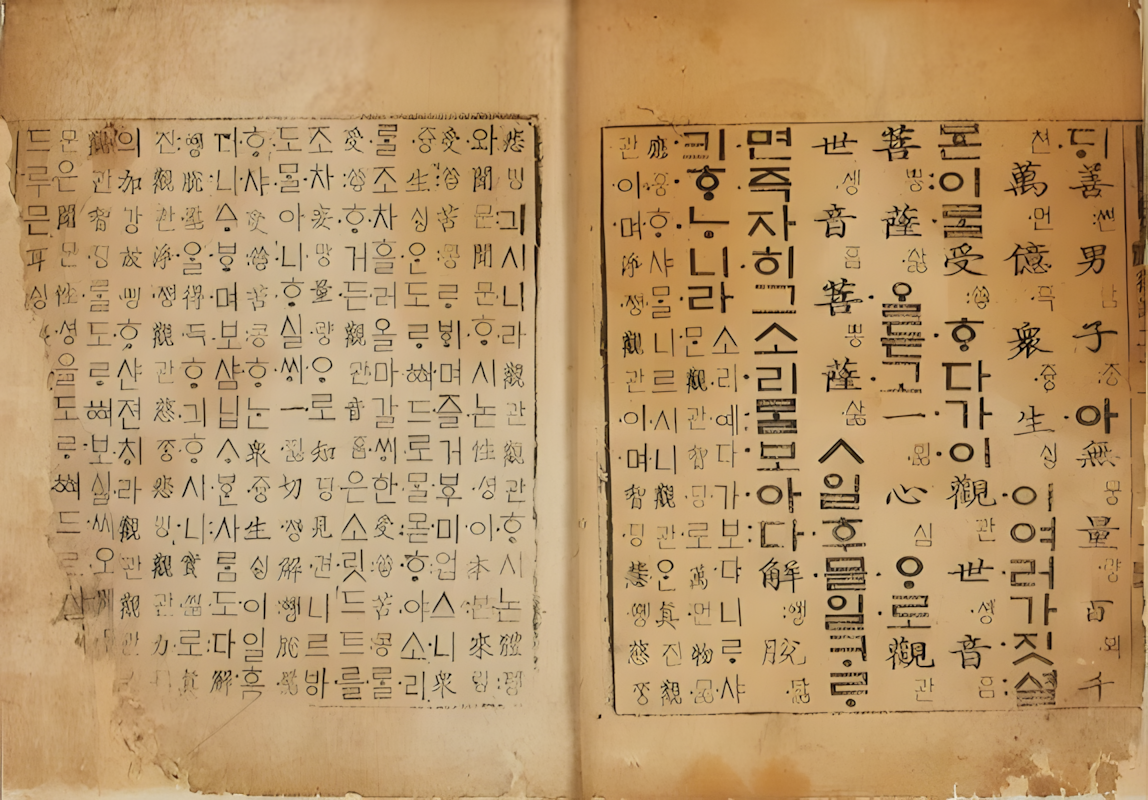

그의 죽음을 전하는 세종실록 해당 날짜 기사다.

임금이 영응 대군永膺大君 집 동별궁東別宮에서 훙薨하였다.

이 소식을 전하면서 사관은 왜 궁궐이 아닌 영응대군 집이었는지를 알릴 만한 이유가 있다 생각했음인지 다음과 같은 협주狹注를 적었다.

처음에 영응 대군 집을 지을 때, 명하여 한 궁을 따로 집 동편에 세워서 옮겨 거처할 곳을 준비하였다.

적자로서는 여덟째 아들인 영응대군은 봉작 명칭 변화가 많다.

태어나자 영흥대군永興大君이라 했다가 1447년, 세종 29년에 역양대군歷陽大君이라 고쳤다가 그 뒤에 영응대군永膺大君이라 개봉했다.

저에서 말한 처음이 언제인지 확실치 않지만, 보통 왕자는 혼인과 더불어 궁궐 밖에 따로 집을 소유하고서는 출궁出宮하므로,

저 왕자는 1445년, 세종 27년에 송복원宋復元과 혼인했으니, 이 무렵 분가하면서 따로 별채를 지었다는 뜻으로 봐야 할 성 싶다.

저 영응대군 집터가 정확히 어디쯤인지 모르겠다. 혹 그 위치가 드러났는데 내가 모르는지 모르겠다.

저 영응대군 집을 지으면서 그 동쪽에 별채를 지은 이유가 피접을 위한 것이 아니었을까 싶다.

더러 역대 왕들을 보면 자기 본집인 궁궐을 냅두고 저처럼 궁궐 밖으로 나가 죽은 일이 있다.

영응대군이 분가했을 때 이미 세종은 재위 말년이며 건강이 악화했을 때니, 그를 염두에 두고 본인이 거처할 곳으로 저리 따로 생각을 해서 지었는지도 모르겠다.

암튼 저 협주에 바로 이어 이른바 사론史論이라 해서 왕이 어떤 사람인지를 총평한다.

임금은 슬기롭고 도리에 밝으매, 마음이 밝고 뛰어나게 지혜롭고, 인자하고 효성이 지극하며, 지혜롭고 용감하게 결단하며, 합閤에 있을 때부터 배우기를 좋아하되 게으르지 않아, 손에서 책이 떠나지 않았다. 일찍이 여러 달 동안 편치 않았는데도 글읽기를 그치지 아니하니, 태종太宗이 근심하여 명하여 서적書籍을 거두어 감추게 하였는데, 사이에 한 책이 남아 있어 날마다 외우기를 마지 않으니, 대개 천성이 이와 같았다.

즉위함에 이르러, 매일 사야四夜면 옷을 입고, 날이 환하게 밝으면 조회를 받고, 다음에 정사를 보고, 다음에는 윤대輪對를 행하고, 다음 경연經筵에 나아가기를 한 번도 조금도 게으르지 않았다.

또 처음으로 집현전集賢殿을 두고 글 잘하는 선비를 뽑아 고문顧問으로 하고, 경서와 역사를 열람할 때는 즐거워하여 싫어할 줄을 모르고, 희귀한 문적이나 옛사람이 남기고 간 글을 한 번 보면 잊지 않으며 증빙證憑과 원용援用을 살펴 조사하여서, 힘써 정신차려 다스리기를 도모하기를 처음과 나중이 한결같아, 문文과 무武의 정치가 빠짐 없이 잘 되었고, 예악의 문文을 모두 일으켰으매, 종률鍾律과 역상曆象의 법 같은 것은 우리 나라에서는 옛날에는 알지도 못하던 것인데, 모두 임금이 발명한 것이고, 구족九族과 도탑게 화목하였으며, 두 형에게 우애하니, 사람이 이간질하는 말을 못하였다.

신하를 부리기를 예도로써 하고, 간諫하는 말을 어기지 않았으며, 대국을 섬기기를 정성으로써 하였고, 이웃나라를 사귀기를 신의로써 했다. 인륜에 밝았고 모든 사물에 자상하니, 남쪽과 북녘이 복종하여 나라 안이 편안하여, 백성이 살아가기를 즐겨한 지 무릇 30여 년이다.

거룩한 덕이 높고 높으매, 사람들이 이름을 짓지 못하여 당시에 해동 요순海東堯舜이라 불렀다.

늦으막에 비록 불사佛事로써 혹 말하는 사람이 있으나, 한번도 향을 올리거나 부처에게 절한 적은 없고, 처음부터 끝까지 올바르게만 하였다.

이를 보면 우리가 아는 성군 세종은 실은 이미 그의 당대 치세에 나왔음을 본다.

널리 알려졌듯이 그는 지독한 학구파였으며, 실로 초인적인 삶을 살았다. 그러니 몸이 남아돌겠는가?

이런 그도 흠잡을 만한 데가 없지는 않았으니 그것이 바로 불교 혹닉이었다.

그는 독실한 불교 신도였다.

그의 형 효령대군은 실상 스님이었고, 그의 할아버지 이성계 또한 아들한테 쫓겨나고는 머리만 깎지 않은 중이었다.

그의 아들 세조 또한 그 짙은 영향이 드러난다.

하지만 그 업적이 너무나 뛰어나기에 이런 불교 혹닉도 비판할 수는 없었다.

혹자 혹은 더러 왕께서 지나치게 불교에 빠지셨다 해서 비난하기도 하지만, 그렇다 해서 그것은 시종 절제된 행동이었으며, 더구나 한 번도 스스로 부처를 예배하는 활동을 하지는 않았다 해서 스스로 변명하고 있다.

그랬을까?

이도는 뼛속 깊이 불교도였고 부처를 숭상했다.

거짓말이다.

나아가 사관은 무슨 이야기를 하고 싶었을까?

깐 것이다. 이도를 깐 것이다.

다만 까기엔 업적이 혁혁해 대놓고 깔 순 없으니 애둘러 깐 것이다.

'역사문화 이모저모' 카테고리의 다른 글

| 군사 팽창주의는 모조리, 일부러 빼버린 실록의 세종 찬가 (0) | 2025.09.15 |

|---|---|

| 없어졌어야 하는 훈민정음, 그것이 살아남은 기적의 이야기 (0) | 2025.09.15 |

| 삼각형 구도를 구사했다는 후쿠사이, 여차하면 인상파 역삼각형? (1) | 2025.09.13 |

| 자기 작품 팔아먹겠다고 홍보에 안간힘을 쓴 후쿠사이 (0) | 2025.09.13 |

| 걸핏하면 타임슬립해서 가는 조선시대, 말이 통하지 않는 외국 사회 (1) | 2025.09.11 |

댓글