https://weibo.com/zhongguowenbo?layerid=5230252205016104

Sina Visitor System

passport.weibo.com

이 양감녹송석수면문동패식镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰은 두어 번 소개했듯이 상주商周 시대를 선행하는 이리두 하夏 문화 대표 유물로 선전하고,

나아가 그 이리두를 저 두 왕조에 선행한다는 하夏왕조 시대 유산으로 보기는 하나 석연치 않다.

더 환장할 일은 저 기능을 도무지 종잡기가 쉽지 않다는 사실이다.

저를 두고 뭐라뭐라 자신있게 말한 사람은 많으나, 또 듣기엔 그럴 듯하나 천만에!

어느 것 하나 증명할 수 없다.

나아가 저 镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰은 언뜻 보면 어디에서 어케 끊고 연결하고 해야할 지도 헷갈리니 양감镶嵌은 우리네 개념으로는 상감 비슷해서 그냥 어딘가에 박았다는 뜻이요,

녹송석绿松石은 글자 그대로는 푸른 소나무 빛깔이 도는 돌이라는 뜻이라 이른바 터키석이라 부르는 광물 중 하나다.

따라서 양감 녹송석镶嵌绿松石이란 터키석을 박은...이런 뜻이다.

다음 수면문兽面纹이란 뭔지 정체를 알 수는 없지만 짐승 얼굴 무늬라는 뜻이요, 동패식铜牌饰이란 재료가 구리 혹은 청동으로 만든 거는 장식물이라는 뜻이다.

저 말이 저리 복잡하지만 신비롭게도 구글 영어 자동번역에 올리면

A bronze plaque with animal mask design inlaid with turquoise

이렇다. 아주 쉽다.

이상하지 않은가? 한자어로는 저리 어려운데 영어로는 어려운 구석이 하나도 없다.

그렇다면 이걸 누가 어디다 매거나 걸었을까?

아래에서 보듯이 무덤에서 나왔고, 그 무덤에서도 주인공 가슴팍에서 출토한 까닭에 가슴팍 장식으로 쓰지 않았을까 한다.

하대夏代, 곧 하나라 시대 유산이라 하나, 앞서 말했듯이 이 점 불확실하다.

길이 16.5센티미터, 두께 8~11센티미터이니, 1984년 하남河南 언사偃师 이리두二里头 유적 출토품이며 현재는 낙양시박물관洛阳市博物馆이 소장한다는데,

하도 유명해서 이곳저곳 전시를 많이 했으니, 나는 두 번인가 실견했지만 낙양에서 본 적은 없다.

1984년 가을, 중국사회과학원中国社科院 고고연구소考古研究所 이리두 공작대二里头工作队가 이리두촌二里头村 남쪽에서 발굴작업을 진행하던 중 여러 개 재구덩이[회갱灰坑]와 10여 개 무덤, 그리고 큰 집 기초를 정리했다.

이 청동장식은 M11이라는 이름을 쥐어준 무덤에서 나왔다. 이 무덤은 이리두 문화 4기에 속한다.

무덤 구덩이는 남북 2m, 동서 0.95m 너비이며, 무덤 입구는 지하 0.50m, 바닥은 지하 1.10m에 있다. 방위는 345°.

뼈는 썩어 없어졌으나 수장품随葬品은 매우 많았다.

청동기물로는 동작铜爵과 청령铜铃, 그리고 저 청동패색 각 1점이 있다.

옥기에는 척벽戚壁과 옥규玉圭와 옥도玉刀, 옥대롱 모양 기물 각 1건과 손잡이 모양 장식[柄形饰] 3점이 있다.

도기陶器에는 화盉와 작爵 각 1점과 둥근 도기 조각 4점이 있다.

이밖에도 녹송석绿松石, 곧 터키석 대롱 모양 장식 2점과 칠합漆盒 1점이 있다.

풍부한 수장품은 무덤 주인의 특별한 지위와 지위를 증명한다고 본다.

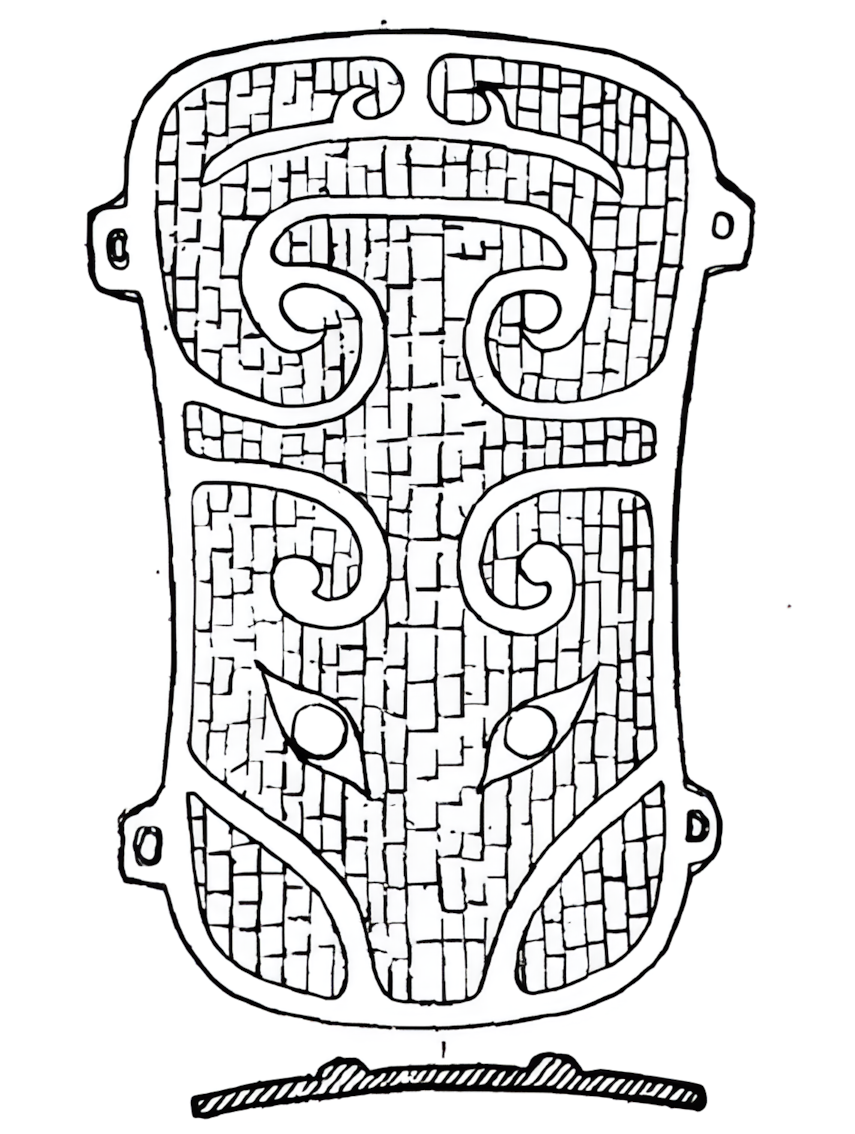

문제의 터키석 장식 청동 장식은 위쪽이 넓고 아래쪽이 좁으며 모서리가 둥글고 허리가 잘록하다.

전체로 보아 방패 모양에 가깝으며 양쪽에 둥근 코가 한 쌍 있다.

앞면에 터키석으로 만들어 박은 동물 무늬를 상감한다.

이 동물 이미지는 둥근 머리와 뱀 머리를 닮은 뾰족한 주둥이를 지닌 동물 얼굴 비슷하다.

출토 지점을 보면 무덤 주인 가슴에 놓인 상태였다.

이 패식 본체는 재료가 청동이다.

그에 상감한 터키석 조각은 수백 점이다.

각 조각은 전체가 잘 들어맞고 수천 년이 지난 지금도 느슨해지거나 떨어지지 않아 뛰어난 장인 정신을 보여준다고 평가된다.

이 청동판은 무덤 주인 가슴에서 출토되었으므로 상의에 달았을 가능성이 높다.

전문가들은 그 기능에 대해 다양한 의견을 제시한다.

어떤 이는 샤먼이 의례에 사용하는 도구였다고 주장하는 반면, 다른 이는 부적이나 정체성의 상징이었을 것이라고 주장한다.

같은 무덤에서 청동 종[铜铃]도 출토되었다(이리두에서는 이런 동패식이 모두 3점 출토되었으며, 모두 청동 종과 함께였다).

따라서 이리두 문화에서 청동 종과 청동 장식은 고정된 쌍을 이루는 것으로 보인다.

일부 학자는 샤먼이 의례에서 영혼과 소통하는 도구로 사용했다고 주장하는데, 샤머니즘 의식에서 종을 사용하는 관습이 오늘날에도 여전히 존재하기 때문이다.

이리두 유적에서 터키석 상감 유물은 현재까지 이것을 포함 5점이 발굴되었다.

터키석 상감 원형 기물 1점, 저런 청동판 3점, 그리고 터키석 상감 용 모양 유물 1점이 그것이다.

이 유물들은 이리두 문화에서 상감 기법이 이미 매우 발전했음을 보여준다.

세 점 청동판은 모두 크기와 모양이 서로 다른 수백 개 터키석 조각을 붙여 동물 얼굴 무늬를 형성했다.

3,000년이 넘는 세월 동안 이 유물들은 느슨해지거나 부서지지 않았다.

특히 1987년에 발굴된 청동판은 뒷면 지지대가 없어진 후에도 온전한 상태를 유지하여 뛰어난 상감 기법을 보여준다.

우리는 터키석으로 상감한 비교적 단순한 원형 기물을 대상으로 연구를 시작해 그 상감 기법을 살펴보았다.

이리두 유적 3기에 속하는 K4 구덩이(도굴 구덩이)에서 출토된 이 유물은 둘레에 직사각형 터키석 조각 61개를 상감했으며중앙에는 각각 13개씩 십자형으로 동심원 형태로 상감한 두 개 상감이 있다(그림 2).

학자들은 이 작품을 연구하여 청동 유물에 터키석을 상감하는 데는 첨단 청동 주조 기술뿐만 아니라 작고 얇으며 다양한 모양 터키석 조각이 필요하다는 점을 고려할 때, 매우 정교한 옥 가공 기술이 필요하다는 결론을 내렸다.

이는 이리두 문화기 청동기 청록색 상감 기법이 선진 시대 청동기의 진보된 상감 기법의 선구자였다고 할 수 있다.

이러한 터키석과 청동 유물 조합에 관해서는 학계에서 여전히 의견이 엇갈리고 있다.

석장여石璋如는 유물이 먼저 음각 문양으로 주조된 후 문양의 사양에 따라 다양한 모양의 터키석 조각이나 블록을 만들었다고 믿는다.

터키석 조각이나 블록을 상감할 때 접착제를 사용했으며 재료는 일종의 수지일 수 있다.

일부 학자는 접착제가 옻칠이나 통기름과 같은 물질일 수 있다고 지적하기도 한다.

터키석 상감 원형 유물에 관해서는 이경화李京华는 주양법铸镶法을 사용했으며 상감 방법嵌镶法은 확실히 아니라고 믿는다.

정광郑光은 이 원형 용기는 먼저 문양을 주조한 후 터키석을 상감했고, 청동판은 먼저 투조틀을 주조한 후 내부에 청록색을 상감하였다고 믿는다.

이러한 복원 연구를 통해 청동판이 대표하는 청동-청록색 상감 기법이 매우 높은 수준에 도달했음을 알 수 있다.

청동 주조와 터키석 연마에 대한 요구가 매우 높았기 때문이다.

상감 청동판은 하나라 청동 상감 기술의 최고 수준을 보여준다고 할 수 있다.

이리두 문화의 상감 기법은 이미 매우 성숙했기 때문에 그 기원이 분명할 것이다.

왕청王青 씨는 주봉왕朱封王[뭐지?]의 관冠 장식에 사용된 상감 기법이 그 기법 기원이라고 생각한다.

현재 정보를 바탕으로 볼 때, 이는 매우 정확한 추론이다.

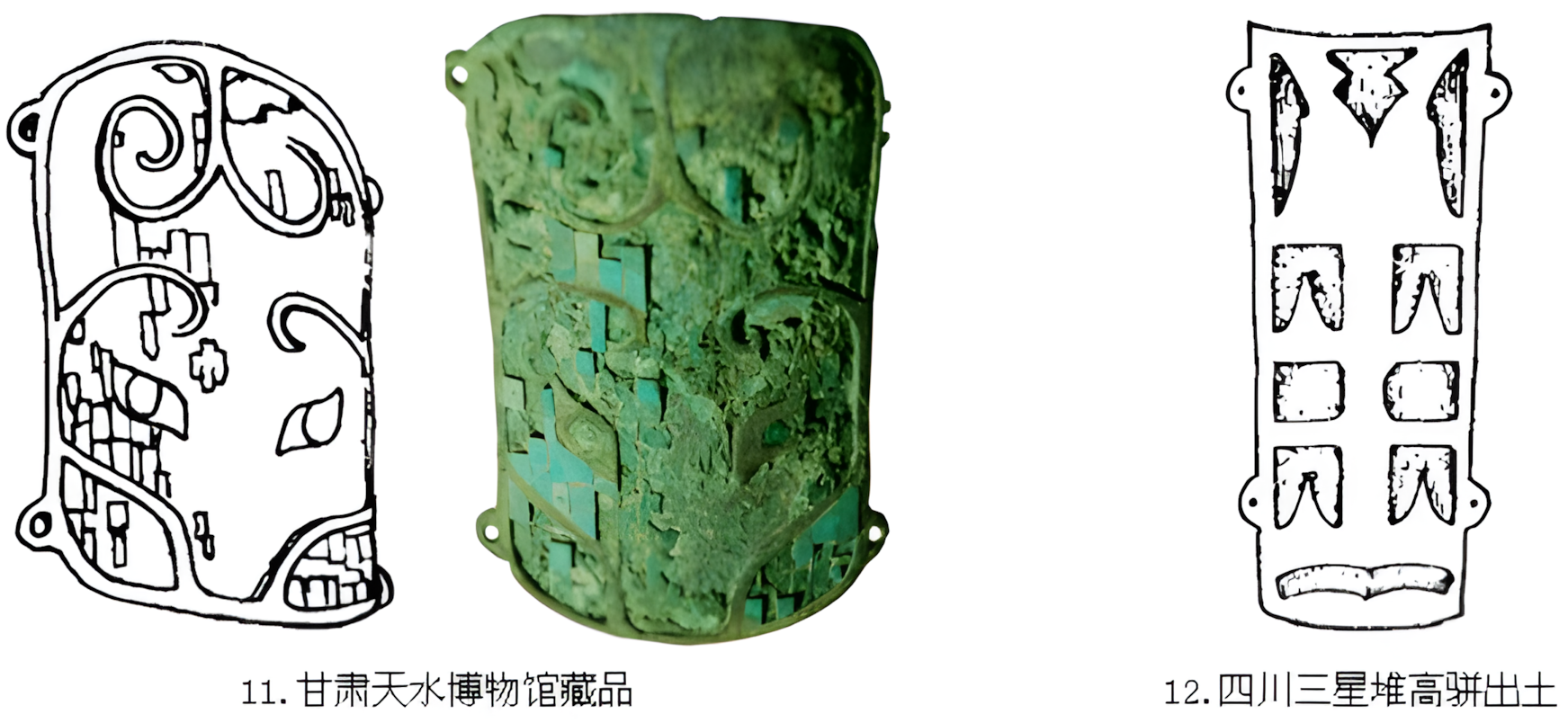

(1) 현재 국내외 청동 장식 현황

왕청王靑의 통계에 따르면 2002년 현재 현존하는 상감 청동 장신구는 약 16점이며, 그 중 7점은 중국에 있는데, 하남성 언사 이리두가 3점, 사천성 광한廣汉 삼성퇴三星堆 2점, 광한广汉 고변高骈 1점, 감숙성 천수天水 1점이다.

국외에는 하버드 대학교 새클러 박물관Sackler Museum of Harvard University에 3점, 폴 싱어 박사 박물관Dr. Paul Singer's Museum에 2점, 호놀룰루 미술 아카데미(Honolulu Academy of Fine Arts)에 1점, 일본 미호 박물관MIHO Museum of Japan에 1점, 런던 골동품 가게London Antique Shop에 1점, 1999년 뉴욕 골동품 시장에 출품된 1점 등 9점이 있다.

16점 청동 장신구에 대한 구체적인 정보와 형태는 다음과 같다.

(이하 크게 중국어라 해도 이쪽에 관심 지닌 이들한테 별로 어려울 구석이 없으니, 너무 번다해서 혹 훗날 시간 나면 번역에 손대기로 하고 원문을 긁어다 놓는다.)

第1件,1981年于偃师二里头遗址Ⅴ区的M4中出土(属于二里头二期偏晚),编号81YLVM4:5,墓中骨架已朽。铜牌饰长14.2厘米,宽9.8厘米,放置于墓主人胸部略偏左。同墓出土铜铃、绿松石管、陶盉、圆陶片、漆鼓、漆觚、漆钵、玉柄形器、玉管等物。

第2件,赛克勒美术馆藏品a,长17.2、宽11.3厘米。

第3件,1984年出土于偃师二里头遗址Ⅵ区的M11中(属于二里头第四期),编号M11:7,墓中骨架已朽。铜牌饰长16.5厘米,宽8-11厘米,放置于墓主人胸前。同墓出土铜铃、铜爵、玉圭、玉刀、玉戚璧、玉管状器、贝类、圆陶片、玉柄形饰、陶爵、陶盉、绿松石、漆盒等物。[13]

第4件,保罗•辛格博士藏品a。[14]

第5件,伦敦埃斯肯纳齐行藏品,长15.5厘米。[15]

第6件,1987年出土偃师二里头遗址Ⅵ区M57中(属于二里头第四期),编号M57:4,墓中骨架已朽。铜牌饰长15.9厘米,宽7.5-8.9厘米,出土时位于墓中东侧中部。同墓出土铜铃、铜爵、铜刀,玉柄形饰、玉铃舌、玉刀、月牙形玉器、玉戈、绿松石珠、陶簋、圆陶片、陶盆、陶罐、陶爵、陶盉、石铲、贝壳及漆觚等物。[16]

(第1件至第6件铜牌饰造型、纹饰见图三。)

第7件,日本MIHO博物馆藏品,长15厘米,宽8.5厘米。[17]

第8件,四川三星堆真武87GSZJ:36,长13.8厘米,宽5.2厘米。

第9件,四川三星堆真武87GSZJ:16,长14厘米,宽4.9厘米(未镶嵌绿松石)。

第10件,檀香山艺术学院藏品,长16.5、宽8.6厘米。

第11件,甘肃天水博物馆藏品,长15、宽10厘米。

第12件,四川广汉三星堆高骈出土,长12.3、宽5厘米。

(第7件至第12件铜牌饰造型、纹饰见图四。)

第13件,赛克勒美术馆藏品c,长26.6、宽12.2厘米,铜牌饰顶端为圭首形。

第14件,1999年美国纽约新展出的1件,长14.8厘米。

第15件,赛克勒美术馆藏品b,长15.9、宽9.8厘米。

第16件,保罗•辛格藏品b。

(第13件至第16件铜牌饰造型、纹饰见图五。)

(二)铜牌饰的分类研究

面对如此丰富的铜牌饰,研究者首先是按照考古类型学的方法将其进行分类,然后依次判断各类型表达的内容以及各类型间的关系。

王青先生是目前对铜牌饰研究最为系统的学者,他将这16件铜牌饰中的10件分为3型[18](下文中“第n件”,n指上图中的铜牌饰编号):

A型,眼上为弯月眉及T形冠,眼下有表现口部的弯弧线。共5件。以眼睛的差异分2亚型:Aa型圆形眼(第1件)。Ab型梭形眼。T形冠较简单,弯月眉细长内卷,绿松石镶成上下走向的辅助纹饰。共4件,分3式:Ⅰ式(第2件);Ⅱ式(第3、4件)Ⅲ式(第5件)。

B型,弯月眉较宽,眼以下有明显表现鼻和须的纹饰,眉以上为鳞甲纹。绿松石上下嵌于主纹饰内。共2件。以眼睛不同分2亚型:Ba型圆形眼(第6件)。Bb型梭形眼(第7件)。

C型,眼为多层,眼以上也为多层的几何形纹饰。绿松石镶嵌较散乱,或不镶绿松石。共3件。以眼睛的不同分2亚型:Ca型梭形眼。(第15件);Cb型圆形眼。共2式。Ⅰ式(第8件);Ⅱ式(第9件)。

朱凤瀚先生按照冠角(铜牌饰上半部分)形式,将铜牌饰分为五种类型(除去三星堆的铜牌饰):

A型:冠角作四竖列,每列分歧枝(第10件)。抽象的歧枝连成横列,使上半部冠角呈网格状。(第6、7件)

B型:冠角作形。(第1、14件)。

C型:冠角作形。(第2、3、4、5、16件)。

D型:冠角作形。(第13、15件)。

E型:冠角作形。(第11件)。

日本学者量博满先生将铜牌饰分为四类:[19]

A类——脸面的轮廓由左右相对的两个C字形组成(圆脸),圆眼。

B类——眼睛的上面有从左右两侧伸出内卷的云纹,兽面似狐狸,梭形眼。

C类——眼睛的上面没有B类中所见内卷云纹。兽面。眼睛为椭圆形或梭形。

D类——重叠图案和简化图案。

叶万松、李德方先生对偃师二里头出土的3件铜牌饰进行了类型学的研究,按眼睛的形式不同分为圆目和臣字目两型,圆目铜牌饰又分为两个亚型。 [20]赵殿增将二里头和三星堆的铜牌饰划分为两个类型,二里头的铜牌饰又可分为满嵌式卷云纹状兽面和分块镶嵌式兽面两个亚型,三星堆的牌饰可分为分块镶嵌式、几何纹镂空式、素面长方牌式三个亚型。[21]另外,陈国梁先生按铜牌饰的整体形状也对其进行了分类。[22]

用类型学的方式对器物进行分类往往是依据它们共有的某一特定为分类标准,不同学者依据不同的标准,就会得到不同的分类结果。由于艺术品不同于一般的器皿,它的艺术特征点较为丰富,所以各位学者的分类模式也就多种多样。分类这种在无序的例子中找规律或规则的活动往往具有一定的主观性,没有对错之分,究竟哪种分类更科学,要看其对学术研究的推进作用。笔者较为赞同朱凤瀚先生的分类模式,因为它抓住了铜牌饰纹饰结构的最主要特征。

(三)学界对于铜牌饰纹饰意义的研究

对铜牌饰作用和意义的研究是铜牌饰研究的重点,直至当下也没有得出一致的结论,目前学界已有多位学者都提出了自己的观点。下文就对这些观点进行总结,希望能对各位读者更好地认识铜牌饰予以帮助:

李学勤先生是学界最早对铜牌饰展开系统研究的学者,他认为铜牌饰上的兽面均为饕餮面,上部是T形冠或高耸冠。兽面纹所表现的实质是龙,并且是龙山文化和商代饕餮纹中间的链环。[23]

叶万松、李德方先生认为,二里头遗址出土的3件铜牌饰代表了为“虎龙纹”和“虬龙纹”,并推测兽面牌饰的功能是配饰、神徽和巫具。[24]

赵殿增先生认为铜牌饰是一种精致珍贵的兽面神像,是神圣的信仰、礼仪或宗教专用物品,以兽面纹(饕餮纹,实质上也是龙)作为主题图案,被绑扎悬挂在胸前衣襟处的显要位置。可能是一种神灵的标志或崇拜对象。[25]

杜金鹏先生对比了二里头出土的镶嵌绿松石龙形器,认为铜牌饰是它的另一种表现形式,是夏人崇拜龙的表现。[26]而三星堆的铜牌饰是“夏人亡国后逃难到四川的遗民或其子孙把这种把这种工艺带到了巴蜀,使其得到发展”。[27]

王光尧先生认为铜牌饰所属墓葬的“墓主是佩带饰有‘蚩尤’像青铜质嵌绿松石牌饰、手握青铜铃来执掌天下兵政、以制八方的人物”。[28]

王金秋先生认为铜牌饰是“用以‘明尊卑,别上下’的一种重要礼器”上的兽面纹开创了商周青铜器上兽面纹的先河。[29]

郭伯南先生认为铜牌饰是虎纹护身符。[30]

陆思贤先生认为二里头出土的“狐面纹”牌饰,本于夏代对尾宿星座的观察与交会男女的认知;“熊面纹”牌饰源于黄帝、鲧、禹对北斗星座的星占;“鳞体兽面纹”牌饰,是龙兽合体纹饰。[31]

顾万发先生认为二里头铜牌饰上的兽面纹直接来源于新砦陶器盖上的兽面纹。[32]

叶舒宪先生认为二里头出土的三件铜牌饰分别代表了鸮形神徽(第1件)、熊形神徽(第3件)和虎形神徽(第6件),并通过民族志材料来对同出的铃、柄形器等器物进行解析。另一篇文章中,叶先生结合《周礼》的“熊虎为旗”以及鲧禹神话来解析铜牌饰的意义。[33]

王青先生认为A型圆眼为鸟面,梭形眼为兽面或人面;B型牌饰主要表现龙,两个亚型分别代表雌雄两性;天水铜牌饰则“可能为羌人表现神羊的神徽”[34],之后王青先生对比了二里头出土的镶嵌龙形器,更倾向于铜牌饰上表现的是龙的形象。[35]2012年,王青先生整合了自己观点,认为铜牌饰可以分为三类:一为夏人表达神祖崇拜的铜牌饰(包括具有夏人自身文化传统,表达的是龙的形象,如第2、3、4、5、16件;具有晋南文化传统,表达鼍崇拜的内容与形象,第6、7件;具有海岱文化传统,表达鸟崇拜及形象,如第1件)。二为古蜀人表达神祖崇拜的铜牌饰(表现虎崇拜的形象,如第8、13、15件;表现鸟崇拜,如第9件)。三为古羌人表达神祖崇拜的铜牌饰(表现羊崇拜的纹样,如第11件)。[36]

总结上述看法,我们看到学界的意见大致如下:一、铜牌饰与宗教信仰相关(可能是巫觋作法的法器,平日还有“别尊卑”的作用);二、铜牌饰应是系于胸前(因为出土的三件有两件皆在胸部);三、大多数学者认为兽面表现的是龙(其他尚有虎、熊、狐、鸮、鼍、羊等看法);四、三星堆的铜牌饰应是由二里头文化传过去的。

可以看到,通过不懈的研究,学界在铜牌饰的研究方面已经取得了不小的成就,也打成了部分共识。但也应看到在这些研究中尚存在部分不规范之处,铜牌饰的研究尚有较大空间。笔者认为对铜牌饰进行系统研究,首先应从铜牌饰的图像结构特征入手,确定兽面之上的部分究竟是“身”还是“角冠”之类,这是讨论其内涵的基础,如果在这一问题上没有得出正确的结论,那只会在错误的道路上越走越远。其次,应该与同时代或相近时代的动物纹进行比较,而不是主观的判断其兽面究竟像何种动物,比如文献中有关于夏禹化熊传说的记载,那么就将铜牌饰的兽面解读为熊,这种迎合文献的作法不可取。第三,应重视同出器物的考察,在二里头发掘出土的三件铜牌饰墓中,有些固定的器物组合,如铃、柄形器、玉刀(两墓)等物,通过对它们的综合研究必定有助于铜牌饰内涵研究的深入。第四,注重历时性的考察相互关系,目前对于第1件铜牌饰(M4:5),各家都认为它较为特殊,同时它又是属于较早的类型(二期,有学者认为属于三期),那么这件铜牌饰与其他铜牌饰是否具有原型与演变的关系呢?第五,要将研究的视野进一步拓展,如果我们确定铜牌饰表现的仅是兽面与羽冠,那么其身躯会不会在铜牌饰之外呢?比如下文中的龙形器,如果仅发现头部的情况下,可能会遇到与探索铜牌饰一样的难题。

(四)相关器物

与铜牌饰具有密切关联的器物还有两件,一件是二里头遗址出土的绿松石龙形器,一件是新砦遗址出土的兽面纹陶片。这两件器物对于解析铜牌饰的意义和形式来源均有重要的启示作用。

1.绿松石龙形器

2002年,在二里头宫殿区内发现了一座二里头二期的贵族墓葬,编号为M3,墓中出土了一件绿松石龙形器(图六,复原图[37]),该器“由2000余片绿松石组合而成,原粘嵌于木、革之类的有机物上……这件龙形器应是被斜放于墓主人右臂之上,呈拥揽状,一件铜铃置于龙身之上,原应放在墓主人手边或系于腕上。”[38]

由于这件龙形器由绿松石片镶嵌而成,同墓也出土了铜铃,这两点对铜牌饰的解读有较大的启发,不少学者将铜牌饰与龙形器进行对比,认为铜牌饰表现的也是龙,但究竟铜牌饰只表现了龙头与冠角,还是冠部其实是身躯的表现,这点在学界仍没有形成统一的意见,笔者较为赞同铜牌饰仅是兽首与冠角的表现这一观点。另外,这件绿松石龙形器的与墓主人的位置关系也耐人寻味,它是“被斜放于墓主人右臂之上,呈拥揽状”,这就与《山海经》中的诸多“操蛇”形象较一致。夏代的首位君王启在《山海经•大荒西经》中被描述为:“西南海之外,赤水之南,流沙之西,有人珥两青蛇,乘两龙,名曰夏后开(启)。开上三嫔于天,得《九辩》与《九歌》以下。”这里,启珥蛇、乘龙(践蛇)、并掌握早期音乐的特征,与该墓中表现的“操蛇”、持铃的形象体现出了观念上的一致性。那么,铜牌饰的意义是否也与“操蛇”相关呢?这是值得我们继续研究的问题。

2.新砦遗址出土的陶器盖

1999年,河南新密新砦遗址出土了一件兽面纹陶器盖[39](编号99HXXT1H24:1),纹饰有残缺,有学者尝试对其进行了复原[40](图七),新密新砦遗址时代略早于二里头,但通过将此兽面与二里头的铜牌饰和龙形器进行比较,能发现较多的共通性,如兽面整体布局、臣字目、面下的獠牙,鼻的形制(基本与龙形器几乎一致)等等。此陶器盖的出现,对探索铜牌饰的形象渊源有着重要的意义。

镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰 - 河南博物院

该铜牌饰出土于墓主人的胸部,当时有可能缀于上衣之上,对于铜牌饰的功能,学界有不同的看法,有学者认为这是巫师作法的用具,也有护身符或者身份标志的观点。同墓有铜铃出土(二里头

www.chnmus.net

'역사문화 이모저모' 카테고리의 다른 글

| 정사 삼국지 송대 건양본 (0) | 2025.11.11 |

|---|---|

| 전장터에는 단 한 번도 간 적 없는 투탕카멘 개폼 가죽 흉갑 (1) | 2025.11.08 |

| 탑에서 읽어내야 하는 섹슈얼 코너테이션sexual connatation (1) | 2025.11.08 |

| [대충대충 신라, 그것을 배반한 신라] (1) 금알갱이만 3천 개를 쑤셔박은 부부총 황금 귀걸이 (0) | 2025.11.06 |

| 남산신성비에서 읽어야 할 것은 신라의 대충대충 얼렁뚱땅주의다 (0) | 2025.11.05 |

댓글