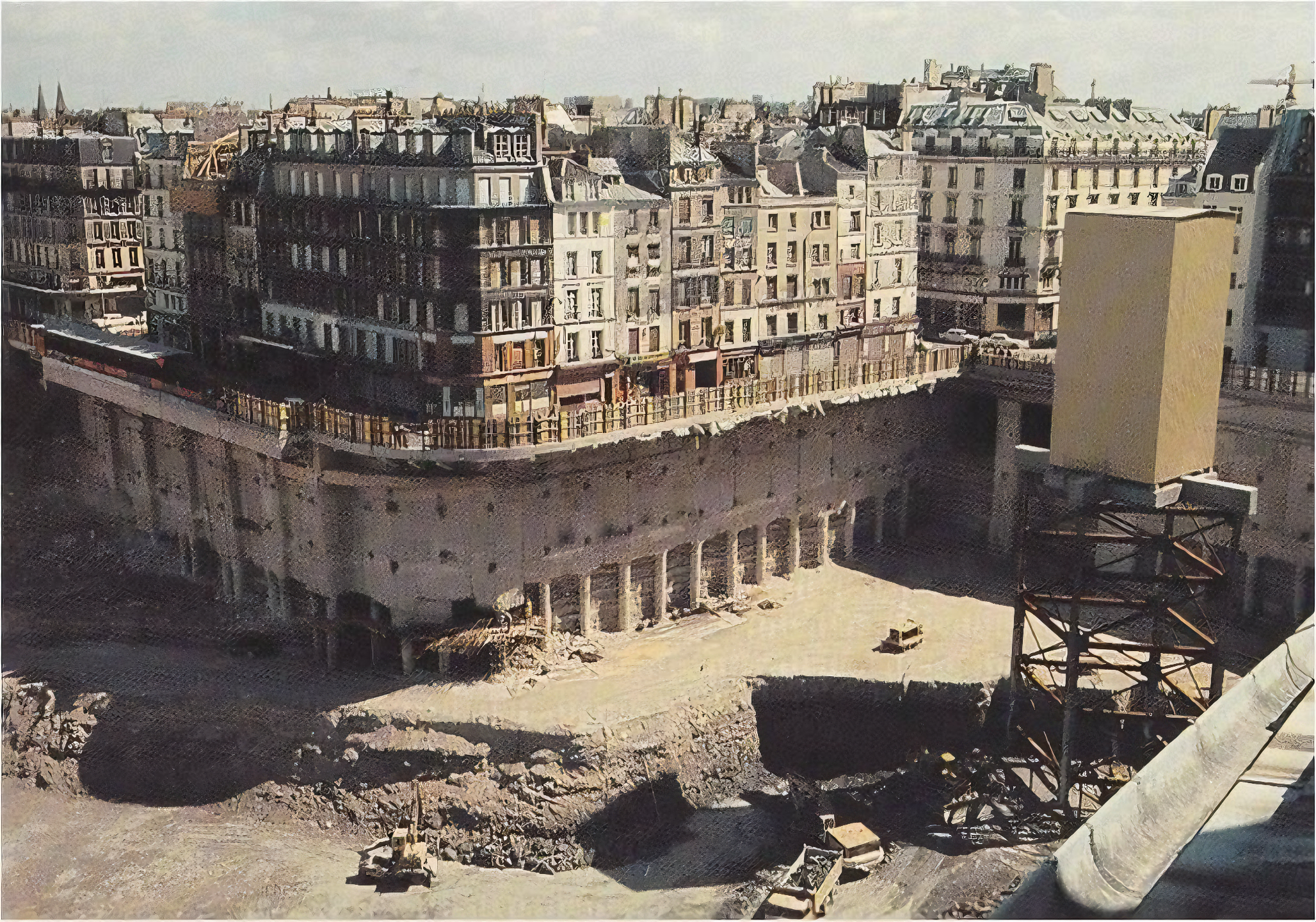

1973년 파리 레 알 Les Halles 발굴 현장을 담은 사진 중 한 장이다.

천만 도시 파리는 그 연원이 로마만큼이나 깊다.

이 천만이 북적이는 현대 거대 도시 지하에는 매몰한 무수한 역사의 층위가 있다.

지상 층수를 기준으로 아래를 어림짐작하면 대략 5층 높이가 매몰된 상태다.

잦은 센강 범람 때문일 수도 있겠고, 잦은 재건축 때문이 아니겠는가?

내가 매양 로마에 가면 로마는 없다는 말을 괜히 실없이 하겠는가?

우리가 상상하는 로마는 모조리 로마 지하에 쳐박혀 있다.

그 발굴 양상을 보면 심지어 현재 지표 기준으로 10미터를 내려가기도 한다.

저 파리 양상을 보면 자신은 없지만 지하 5층 깊이 바닥에서 벽돌을 깐 흔적이 드러나는데 저 아래 또 뭐가 있을지 모르겠다.

서울 역시 똑같아서 그 연원이 2천 년을 자랑하는 풍납토성은 말할 것도 없고 불과 500년 밖에 되지 않은 사대문 안도 지하 5미터를 더 내려가야 이성계 건국 당시 조선전기 문화층이 드러난다.

무엇이 저 무수한 역사의 층들을 묻어버리게 했을까? 진보였을까, 아니면 과거를 덮어버리고픈 욕망이었을까?

다만 하나 분명한 것은 다시는 꺼내고 싶지 않은 과거라는 사실 하나는 분명하다.

저 시대로 다시 돌아가고픈가?

초가를 상찬하나 그 초가로 돌아가서 살고 싶은가?

나는 진절머리 난다.

고고학은 저 묻어버리고 잊고 싶은 욕망에 대한 배신이다.

잊을 자유에의 박탈, 그것이 고고학이다.

잊고 싶듯이 잊혀지고 싶은 과거가 왜 없겠는가?

잊고 싶은 과거를 망각하지 못하면 내가 억울해서, 내가 쪽팔려서 복장터져 죽지 않겠는가?

'ESSAYS & MISCELLANIES' 카테고리의 다른 글

| 뭉크 절규, 아무리 봐도 미라 우라까이 (0) | 2025.04.30 |

|---|---|

| 교황 장례식을 보면 개신교 태동 이유를 안다 (3) | 2025.04.29 |

| 판테온이 고대 건축공학의 정수? 어떤 놈이? (2) | 2025.04.28 |

| 조선, 연구자는 단 한 명도 없던 동아시아의 이단아 (1) | 2025.04.26 |

| 고분古墳이라는 말부터 퇴출해야 (0) | 2025.04.25 |

댓글