사실 우리나라는 호적에도

본인의 부, 조부, 증조부, 외조부, 처의 부, 조부, 증조부, 외조부를 적게 되어 있고

자신의 신분을 결정하는데 있어 결정적인 것이

아버지의 신분도 신분이지만 어머니의 신분에 의해 결정되는 측면도 적지 않았기 때문에

부계만의 족보란 개인을 규정하는데 있어 적당한 방법은 아니었다고 할 수 있다.

실제로 서자, 얼자란 어머니가 평민, 천민을 가리키며

서얼의 경우에는 과거 금고를 비롯해서 수많은 사회적 제약이 있었지만

막상 부계족보를 편찬하면 이런 개인적 상황을 규정할 방법이 적당하지 않았다.

이를 보완하는 수단으로 등장하는 것이

족보에 서얼을 빼버리거나

넣어주더라도 "서자"라고 못을 박아 버리는 것이 되겠다.

만약 모계 정보가 족보에 풍부하게 실린다면

이럴 필요까지는 없었을지도 모른다. 서얼의 경우 모계를 적을 내용이 빈약하기 때문이다.

이 때문에 배위에는 호적에 적혀 있는 처의 부, 조부, 증조부, 외조부 정보를 억지로 족보에 적어 놓는데

이는 곧 부계족보가 조선시대를 반영하는데 있어 얼마나 문제가 있는 족보였는지를 증명하는 것이나 다름없다.

특히 조선시대 일기를 보면,

오늘날 우리와 마찬가지고 친가쪽은 물론 처가, 외가 그리고 학맥을 같이 하는 사람들, 지연에 의한 사람들과 교류가 많은데

막상 부계족보를 편찬하면 이름도 모르고 얼굴도 모르는 사람들이 동성 족보라는 이름으로 하나로 묶이게 되니

족보는 족보, 사회 생활은 사회생활이라는 별개의 존재를 위해 노가다를 하는 모양이 된다는 말이 되겠다.

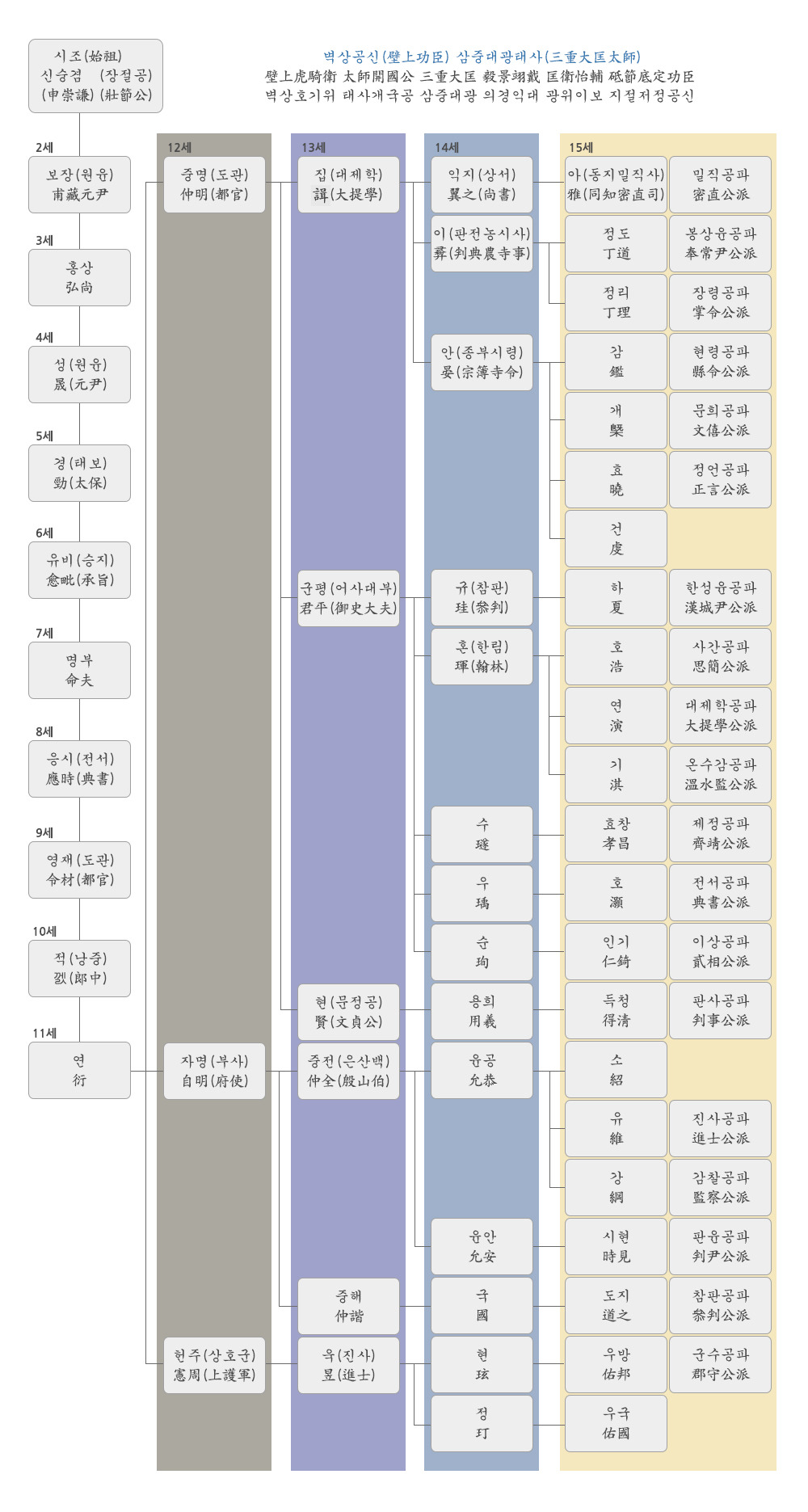

아무튼 우리는 조선시대에 족보를 내면 일사불란하게 수단이 이루어지고

족보 편찬을 맡은 도유사는 전체 집안 계보를 꿰뚫고 있을 것 같지만 천만의 말씀.

종가와 그 주변 친족집단을 제외하면 조금만 지손으로 나가면

산지사방으로 후손이 흩어져 정확한 파악이 쉽지 않았다.

그런 흔적을 우리는 1800년대의 족보만 봐도 쉽게 간취할 수 있다.

'족보 이야기' 카테고리의 다른 글

| 하재일기에서 보는 19세기 말의 경제외적 강제 (0) | 2025.10.24 |

|---|---|

| 족보를 사면 그 다음은? (0) | 2025.10.23 |

| 나한테서 멀어지면 흐릿해지는 기억 (0) | 2025.10.22 |

| 아는 계보는 다 적는 안동권씨 성화보 (0) | 2025.10.22 |

| 호적만 있었어도 다 털렸을 우리나라 족보 (0) | 2025.10.09 |

댓글