김단장께서 쓰시는 연구업적의 홍보 부분에 대해 약간만 글을 보탠다.

연구자의 업적을 평가하는 방법은 다양하다.

그런데 서구에는 이것이 정성화된 평가방법도 있겠지만, 그네들의 속성대로 정량화한 평가방법도 있다.

어느 쪽이 우위에 있다고 하기는 어렵겠지만, 대체로 논문은 출판되면 인용이 되어야한다. 인용이 많이 된 논문을 쓴 연구자일수록 우수한 연구자라는 인식은 공통적이다.

최근에 노벨상 수상 가능성이 있는 사람들이 노벨상 시즌만 되면 신문 지상에 오르는데,

이는 그냥 막 추천받아 올리는 것이 아니고 과학 분야 노벨상 수상자의 경우에는 인용빈도를 가지고 정량화하여

최상위권에 있는 사람들이 대개 노벨상 수상자로 추천된다.

따라서 자기 논문의 인용에 초연한 사람들은 적어도 지금 학계풍토에서는 연구자라고 부르기 어렵다.

앞에 김단장께서 논문이 출판되면 그것이 끝이 아니라는 말을 하셨는데, 이것은 맞는 이야기이다.

요즘은 자기 논문을 단 한 번이라도 더 보게 하려고 연구자들이 혈안이 되어 있는 시대이다.

이 때문에 자기 논문 광고를 SNS를 통해 끊임없이 한다.

최근 open access 논문이라는 것을 들어보았을 것이다.

이 논문들은 독자들이 그 어떤 제한도 없이 온라인 상에서 자유로이 볼 수 있게 되어 있는 논문을 의미하는데

학술지에서 출판한 논문을 open access로 하겠느냐, 라는 것을 출판사에서 저자에게 물어보는 경우가 있다.

이때 저자가 open access로 하겠다고 한다면 그 비용을 저자가 부담해야 한다.

내가 출판하는 논문을 왜 내가 내 돈 내고 open access로 하는가 궁금해 할지도 모르겠지만, 이렇게 하는 이유는 간단하다.

한 명이라도 더 내 논문을 보게 하고 인용하게 해야 하기 때문이다.

최근에는 자기 논문이 다른 사람들이 몇 번을 봤는지, 또 몇 번이 인용되었는지 온라인상에서 모두 확인이 된다.

논문이 인용되지 않고 아무도 읽지 않는 것처럼 연구자에게는 악몽이 없다.

필자도 지금까지 쓴 250편 정도 논문 중에는 아무도 인용하지 않은 논문들이 있는데,

이런 논문은 볼 때마다 그 논문 쓰는데 들어간 품이 아까와 안타깝고 그렇다.

연구자라면 내가 쓴 논문은 한 번이라도 다른 사람이 더 읽고 한 번이라도 더 인용하게 해야 하는 것은 당연한 이야기다.

그리고 그 인용횟수가 많은 사람들을 우리는 "대가"라고 부른다.

Google Scholar라는 곳이 내가 쓴 논문이 몇 번이나 인용되었는지 가장 쉽게 찾아 볼 수 있는 곳이다.

자기 계정을 만들고 자기가 출판한 논문을 확인하면 자신이 지금까지 쓴 논문이 몇편이나 인용되었는지 확인할 수 있다.

요즘은 이렇게 자기 논문의 인용이 계량화되기 때문에,

엉터리 대가가 나올래야 나올 수도 없다.

위 Google Scholar 프로필에서 보면,

필자는 지금까지 쓴 논문이 4271번이 인용이 되었고 (필자 정도의 연배라면 필자의 분야에서 뭐 그렇게 많은 인용횟수도 아니다),

h-index라는 것이 37이라고 되어 있는데 이는 37번 이상 인용된 논문이 37편이라는 소리다.

이 인용횟수가 사실상 그 학자의 수준을 정량적으로 보여주기 때문에

요즘은 자신의 논문을 한번이라도 다른 학자들이 인용하게 만드는 데 모든 연구자가 혈안이 되어 있다.

그러자면 자신의 업적을 끊임없이 소개하고 광고해야 하는 것은 당연한 것이다.

논문을 냈으니까 끝이다?

아무도 읽지 않는 논문처럼 비참한 것도 없다.

네이쳐 사이언스 등에 논문을 내면 발표 당일까지 저자들에게는 철저히 엠바고에 부쳐 달라는 요구가 온다.

왜 그렇겠는가?

네이쳐 사이언스가 논문 발표 당일 언론에 크게 터뜨리기 위해서인 것이다.

그 언론에 홍보할 기회를 미리 김새게 만들지 않으려는 의도인 것이다.

요즘은 논문을 내면 끝이 아니다.

그 이면에는 치열한 광고전이 있고, 한 번이라도 더 논문을 읽고 인용하게 하기 위해 연구자도 출판사도 혈안이 되어 있다.

논문이 인용되지 않으면 그 교수는 학교에서도 짤린다.

어떤 학자가 대가인지 아닌지를 알고 싶다?

간단하다. 인용횟수와 h-index를 보면 된다.

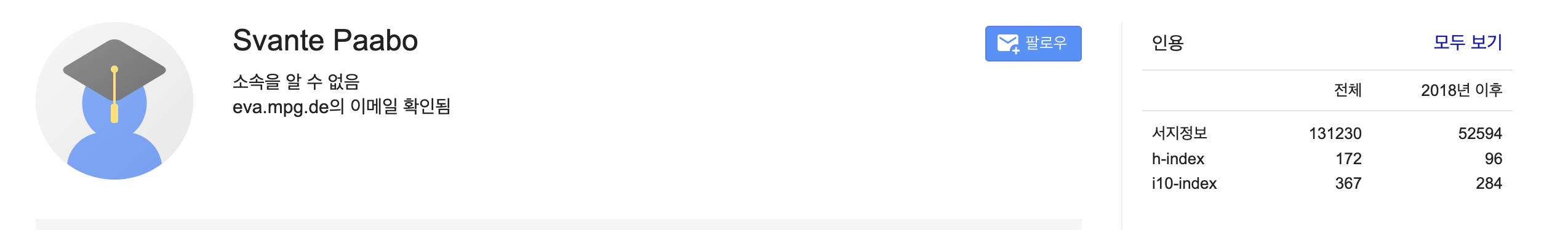

참고로 작년에 노벨상을 수상한 Paabo 교수의 Google Scholar를 아래에 인용해 둔다.

지금까지 이 양반이 쓴 논문 인용이 13만회를 넘고, 무려 172편 논문이 172회 이상 인용되었다 (h-index가 172).

이 정도 되어야 노벨상을 받고 대가 소리를 듣는다.

필자와는 하늘과 땅의 격차가 있다는 것을 알 수 있다.

내가 논문을 냈는데 누가 인용을 하건말건 보건말건 상관없다?

그런 학계 풍토가 듣보잡을 양산하게 되는것이다.

논문을 내면 반드시 홍보를 해야 한다. 요즘 풍토가 그렇다.

*** Editor's Note ***

#논문쓰기 #논문홍보 #인용횟수

내가 말한 맥락과 같다. 남이 읽지도 않을 글을 왜 쓴단 말인가?

돈 낸 정회원만 원문 열람케 하는 한국고고학회가 왜 뻘짓하는지 이로써 자명하지 않은가?

'사람, 질병, 그리고 역사' 카테고리의 다른 글

| 압도적 인용빈도 미셸 푸코의 위대함 (0) | 2023.11.11 |

|---|---|

| 춘궁기 촌주의 점심 밥상 (0) | 2023.11.11 |

| 일본의 강반 레시피 (0) | 2023.11.11 |

| 추정해 보는 밥짓기의 변화 (1) | 2023.11.11 |

| 약밥의 기원 (0) | 2023.11.11 |

댓글