궁宮은 정의가 너무 간단해서 왕王이 사는 집이다. 그 집을 궁宮이라 하지만 시황제 이전엔 신분에 관계없이 집이라고 할 때 쓰던 말이었다.

요새 돈께나 있는 사람들은 집이 한 채가 아니라 오피스텔도 있고 별장도 있는 거랑 마찬가지로 왕은 본가 외에도 무수한 별채를 거느렸으니 큰집에 해당하는 본채를 정궁正宮 혹은 법궁法宮과 같은 말로 표현하기도 하며 기타 우수마발은 이궁離宮이라 했다.

이궁이 탄생하는 절대의 조건이 잔소리 대마왕 위리안치였다. 절대권력자로 군림하는 왕이라 해도 강상의 윤리는 거스를 수 없어 마누라야 싫어도 데불꼬 살면서 안주인 역할을 맡겼지만 문제는 엄마나 할매.

나이 들어가며 잔소리 많아지기는 이 엄마나 할매가 더 심했으니 오죽 성가신 존재인가? 왕이 잔소리에서 해방되려면 무엇보다 이런 할마시들을 골방에 떼어놓아야 했다.

물론 그 골방은 삐까번쩍했으니 이를 효도라 포장하기 딱 좋았다.

이궁이 탄생하는 또 하나의 통로는 상왕의 존재였다. 왕은 죽음과 더불어 퇴위하나 책임은 없고 권리만 주장하고자 이방원처럼 물러나는 쇼를 하기도 하고 또 이성계처럼 아들놈한테 쫓겨나 허수아비로 전락하기도 한다.

이런 상왕들은 예우 차원에서라도 별도 공간을 마련해주어야 했는데 하늘에 태양은 두 개가 있을 수 없기 때문이었다. 이때도 물론 이런 일이 孝로 대서특필되고 선전되었다.

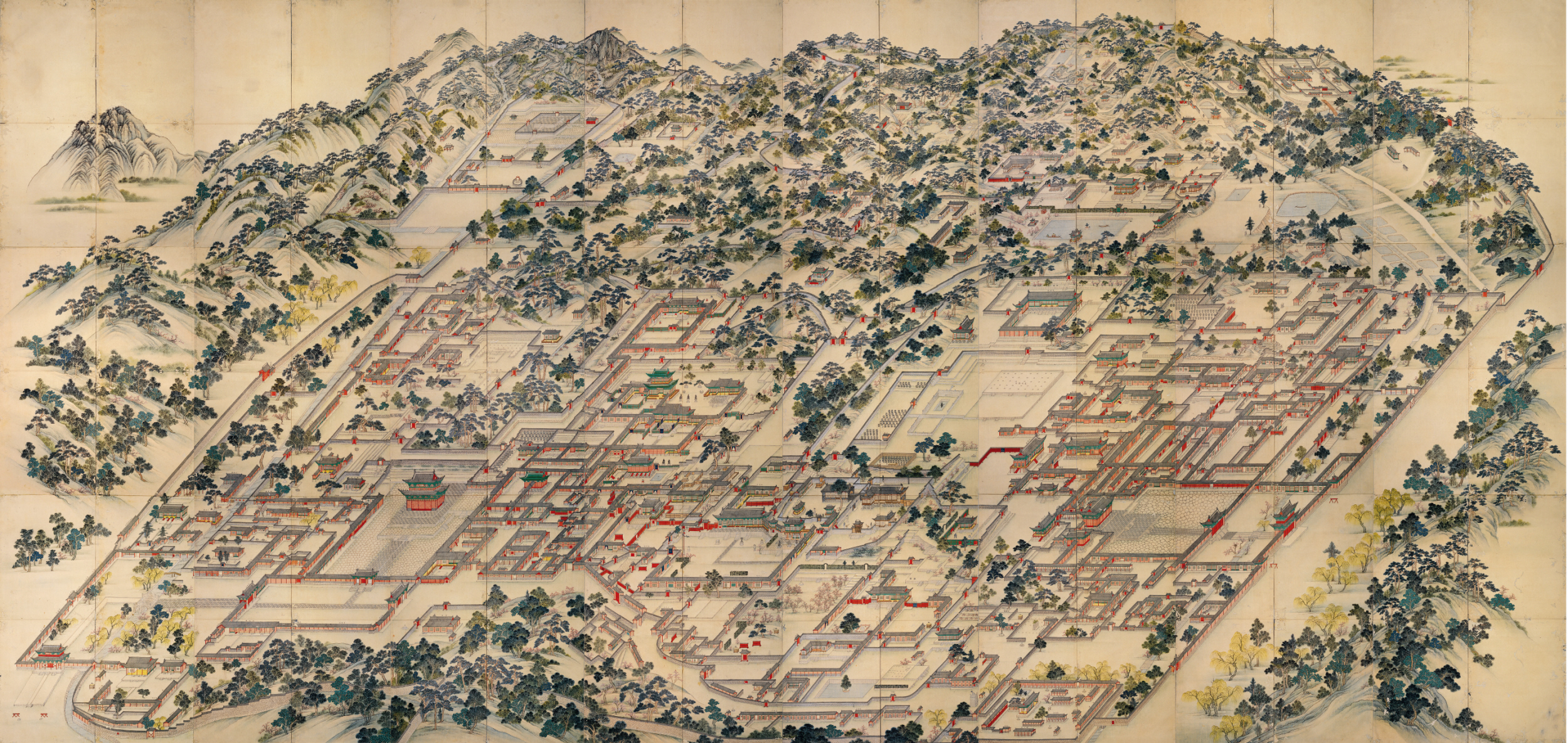

조선시대 궁궐 중에 법궁이자 정궁인 경복궁에 견주어 창덕궁과 합칭해 퉁쳐서 동궐東闕로 지칭한 창경궁은 그 생성과정에서 저 두 가지 성격을 고스란히 보여준다는 점에서 독특한 의의가 있다.

지금의 창경궁은 물론 임란 때 모조리 불탄 것을 광해군이 중건한 데 골격을 두지만, 적어도 창경궁이라는 이름을 비롯해 그 직접 역사는 성종 14년(1483)을 기점으로 삼는다.

잔소리 대마왕이라는 측면에서 성종만큼 불행한 왕이 없다. 자신이 어머니 혹은 큰어머니 혹은 할머니로 모셔야 하는 왕실 여성이 너무 많았다. 이들을 어찌 처치할 것인가? 이 잔소리에서 어찌 내가 해방될 것인가를 고민하다가 다음과 같은 결단을 내렸다.

저 할매들을 한군데로 몰아넣자! 한군데로 몰아넣어 서로 싸워서 지치게 하자. 그래야 내가 좀 나아진다. 무릎을 친 성종은 결단을 내린다. 적절한 자리를 물색하라는 하명에 곧이어 마뜩한 후보지라 해서 올라오니 그곳이 바로 수강궁壽康宮 옛 터였다.

이곳에다가 효도를 빙자해 으리으리한 대궐을 짓고는 이름하기를 창경궁昌慶宮이라 했으니, 낙성식에 즈음해 성종은 이곳으로 잔소리 할매들을 모조리 몰아넣었으니 그 명단은 다음과 같다.

첫째 할아버지 세조의 정비이면서 자신한테는 직접 할매인 정희왕후貞熹王后 윤씨尹氏, 작은아버지 예종의 비인 안순왕후安順王后 한씨韓氏, 그 자신이 즉위하면서 덕종이라는 존호를 바친 아버지 의경세자懿敬世子 비이자 자기 엄마인 소혜왕후昭惠王后 한씨韓氏 세 사람이다.

이 세 사람을 위한 별도 공간을 마련하고 그들을 한 군데로 몰아넣음으로써 성종은 비로소 평안한 나날을 맞이하게 된다.

창경궁이라는 이궁이 탄생한 비밀은 효도로 포장했지만, 실장은 불효 막심하기 짝이 없는 음모로 말미암음이었다.

한데 이 창경궁은 그 태생이 이방원이었다. 권력 투쟁 끝에 권력을 쟁취한 세종 이도는 초창기 한동안은 허수아비 같은 신세였으니, 그걸 인내한 이도 또한 무서운 사람이다.

그 아버지 이방원은 죽은 시점이 음력으로 1418년 8월 10일이지만, 퇴위한 시점은 1400년 11월 13일이다. 으랏? 퇴임하고도 물경 8년이나 더 살았네?

그가 퇴위한 1400년 8월 이래 그가 죽은 1418년 8월까지 만 8년간 세종은 말이 왕이었지, 아버지의 꼭두각시에 지나지 않았다. 물러난 이방원이 일찍 죽어줘야 했지만 실권을 쥔 명예회장 진양철이었다.

함부로 병권에 관한 일을 보고하지 않았다는 이유로 사돈이자 아들의 장인까지 무참히 살해한 냉혹한이니 더 말해서 무엇하랴?

그래도 왕은 엄연히 세종이니, 제아무리 절대권력을 쥔 이방원이라 해도 그런 아들을 위해 물러나는 폼새를 보여주어야 했으니, 그렇다고 아들이 집을 비우고 딴 살림 차릴 수는 없는 노릇이고, 그래서 아들한테 왕위를 물려준 바로 그해에 자신이 별채를 마련하고는 대한통운 불러다가 이삿짐을 옮겼으니, 그렇게 해서 들어간 집이 수강궁壽康宮이다.

그 별채 이름 수강은 말할 것도 없이 강녕하게 천수를 누리시라는 의미를 담았으니, 그 이름은 이방원 자신이 지었을 리는 만무하고(그렇다면 얼마나 가오상하는 일인가?) 아들 이도가 지어바친 것이다.

이 수강궁이 훗날 창경궁으로 둔갑해서 잔소리 대마왕 왕실 할매들을 위한 여성 전용구간이 되었던 것이다.

하지만 역사가 애초 의도한 대로만 흘러가지 아니한다. 저 왕실 여주인들이 하나씩 죽어가고 나중엔 한 명도 남지 않았을 적에 왕이 보니? 어랏 여도 괜찮네? 해서 눌러앉기도 했으니, 그렇게 해서 이궁이 본궁 자리를 차지하기도 한다.

'ESSAYS & MISCELLANIES' 카테고리의 다른 글

| 오래된 것일수록, 당대의 증언일수록 더 믿어서는 안 된다 (1) | 2023.04.27 |

|---|---|

| 출판환경과 일신의 변화 (0) | 2023.04.26 |

| 합스부르크로 재미 본 국립박물관 또 서양미술전, 이번엔 내셔널갤러리 (0) | 2023.04.23 |

| 조명빨에 최적화한 백자와 청화백자 (0) | 2023.04.23 |

| 사진과 초상권, 그리고 그 역설 (1) | 2023.04.22 |

댓글