옥문관을 넘지 못하는 봄바람

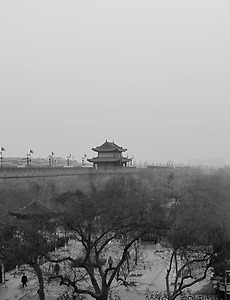

한시, 계절의 노래(83) 양주사(凉州詞) [唐] 왕지환(王之涣) / 김영문 選譯評 황하는 저 멀리흰 구름 사이로 오르고 한 조각 외로운 성만 길 산에 우뚝 섰네 오랑캐 피리 하필이면「버들 노래」로 슬퍼하나 봄바람은 옥문관을넘지도 못하는데 黃河遠上白雲間, 一片孤城萬仞山. 羌笛何須怨楊柳, 春風不度玉門關. 당시(唐詩) 중에서 변방의 애환, 고통, 고독, 용기, 기상 등을 읊은 시를 변새시(邊塞詩)라고 한다. 왕지환(王之渙), 왕창령(王昌齡), 고적(高適), 잠참(岑參) 등이 이 시파에 속한다. 이 시를 읽으면 우선 첫 구절에서 특이한 느낌을 받게 된다. “황하가 저 멀리 흰 구름 사이로 올라간다”는 표현이 그것이다. 이는 우리에게 잘 알려진 이백의 「장진주(將進酒)」 첫 구절과 방향이 정 반대다. “그대는 ..

2018. 6. 20.

옥문관을 넘지 못하는 봄바람

한시, 계절의 노래(83) 양주사(凉州詞) [唐] 왕지환(王之涣) / 김영문 選譯評 황하는 저 멀리흰 구름 사이로 오르고 한 조각 외로운 성만 길 산에 우뚝 섰네 오랑캐 피리 하필이면「버들 노래」로 슬퍼하나 봄바람은 옥문관을넘지도 못하는데 黃河遠上白雲間, 一片孤城萬仞山. 羌笛何須怨楊柳, 春風不度玉門關. 당시(唐詩) 중에서 변방의 애환, 고통, 고독, 용기, 기상 등을 읊은 시를 변새시(邊塞詩)라고 한다. 왕지환(王之渙), 왕창령(王昌齡), 고적(高適), 잠참(岑參) 등이 이 시파에 속한다. 이 시를 읽으면 우선 첫 구절에서 특이한 느낌을 받게 된다. “황하가 저 멀리 흰 구름 사이로 올라간다”는 표현이 그것이다. 이는 우리에게 잘 알려진 이백의 「장진주(將進酒)」 첫 구절과 방향이 정 반대다. “그대는 ..

2018. 6. 20.