몇년 전쯤이었다. 지인 한 분이 느닷없이 문화재보호법 등장 이전, 혹은 근대적 의미에서 문화재라는 개념이 수입되고 법으로 정착되기 이전, 그러니깐 구체로는 식민지배가 시작되기 이전, 더 구체로 보면 조선시대 이전 프로토 proto - 문화재 라 할 만한 실체가 있는지 물었다.

나는 그에 대해 심각히 생각해 본 적도 없기에 그 자리서 마뜩한 대답이 생각나지 아니했다. 그런 까닭에 내가 한 말이라고는

글쎄, 근대기 이래 여러 과정을 거쳐 나중에 문화재라는 개념으로 뭉뚱그리기 이전에 흔히 그 부류 중 하나로 이전부터 사용한 대표적인 말이 주로 고찰古刹을 의미하는 불우佛宇라든가 명승名勝 혹은 경승景勝 같은 말이 있어, 그것이 굳이 찾는다면 프로토 문화재 아닌가 한다

하는 정도로 얼버무릴 수밖에 없었다.

그런 대화가 그 지인은 심각했을지 모르나, 나는 심각한 것은 아니었기에 묻어두고 말았다. 그러다가 신기하게 가끔씩 주기발작으로 저 물음이 계속 나를 맴돌았으니, 글쎄 저 프로토 문화재라는 개념이 우리한테 있기는 했을까?

이에서 나는 문화재라는 개념을 지팅케 하는 절대의 조건으로 protection and management를 상정했으니, 그것이 근대적 의미에서의 문화재는 아니거나, 혹은 그에 부족하다 해도, 저 보존관리가 들어간 개념들이 무엇이 있을까를 어느 순간 이후 끊임없이 고민했다.

그러다가 가장 먼저 만난 존재가 개성 선죽교였다. 아다시피 이 선죽교는 정몽주가 이방원이 보낸 자객(조영무던가?)한테 철퇴를 맞고 죽어가며 흘린 핏자국이 남아있다는 그 석교다.

조선시대 후기 어떤 문집을 읽는데, 무심코 그 문집이 채록한 어느 시구에서 관아에서인지, 누구 소행인지는 분명치 아니하나, 이미 당시에 그것을 보호하고자 금줄을 쳐 놨다는 구절을 발견하고는 무릎을 쳤다. 그래 이것이 프로토 문화재 한 보기일 줄은 모른다는 생각이 퍼뜩 떠오르기 시작했다.

하나가 풀리는 듯하니, 예전에는 미쳐 생각지도 못한 것들이 주마등처럼 하나둘 스쳐가기 시작했다. 그러면서 도산서원을 간 일을 떠올렸다.

그 도산서원 한 구석은 퇴계 손때가 묻은 유물을 모아놨는데, 그것이 실제 퇴계가 사용하던 것인지 아닌지는 알 수가 없다. 다만 중요한 것은 퇴계 사후 그렇게 보관한 물건들이 퇴계의 숨결이 묻은 것이라 해서 애지중지하며 오늘에 이르렀다는 사실이다.

퇴계야 워낙한 유학의 종장이요, 무엇보다 사색당파 중에서도 그 절반을 차지하는 남인의 오야붕이라, 당쟁이 격화할수록 조선 후기에 이상한 현상이 빚어지는데, 그를 남상으로 삼는 유학 종파 사람들한테는 도산서원을 방문하는 일이 그 종문 소속임을 확인하는 일로 자리잡는다는 사실이었다.

성호 이익이 대표적인데, 그는 일부러 퇴계의 숨결을 느끼겠다며, 그의 흔적이 남을 만한 곳은 부러 찾아 영주며 안동 일대를 도는데, 그 종착점이 도산서원이었음은 말할 나위가 없거니와,

그에서 퇴계 유물을 접하고는 감격에 계워 마지 않는 모습을 대하고는 아 이거다 했더랬다. 이것이 프로토 문화재 아니면 무엇이란 말인가?

이를 빌미로 하나씩 윤곽이 잡혀갔다. 저 프로토 문화재를 대표하는 증좌가 바로 초상화다. 이 초상화는 서양의 그것과는 왕청나게 동아시아 문화권 기능은 달라 신주 그 자체였다.

그런 까닭에 초상은 언제나 소중히 다뤘으며 집에 화재가 나면 가장 먼저 구출해야 하는 것이 바로 초상이었다. 이 초상은 그런 까닭에 훼손이 가속화하면, 모사 혹은 임모라 해서 카피본을 떴다.

그렇게 해서 목은 이색이나 이제현 초상은 이 모사 임모를 거쳐 오늘에 이르니 그 역사만 해도 물경 600-700년에 달한다.

그러고 보니 내가 놓친 것이 가보家寶라는 이름으로 통용하는 무수한 것들이었다. 이 가보가 가문마다 기준이 다르겠지만, 가장 흔한 것이 교지敎旨라 해서 관직 임명장이었다. 이 교지는 그런 까닭에 후대에 와서는 위조가 가장 많이 이뤄진 존재이기도 하다. 가문을 빛내고자 하는 그 욕망을 읽어내야 한다. 이 욕망은 실은 문화재 개념으로 보면 문화재 그 자체였다.

유명한 사찰이나 정자는 간단없는 훼멸과 재생의 반복을 거듭했다. 그 힘이 무엇일까?

전국에서 이름이 남은 정자 혹은 누정이라는 누정은 그 연원을 거슬러 올라가면 대부분 고려시대 이전으로 닿는다. 하지만 현재 우리가 보는 그 건축물은 대부분이 조선후기를 넘지 못한다. 조선전기로 올라가는 건축물도 전국을 통털어 몇 되지 않는다.

무엇이 그것을 현재에 이르게 했을까? 나는 그 재생 욕구를 프로텍션 앤 매니지먼트 개념에서 접근할 수 있다고 본다.

문화재는 근대의 산물임이 분명하나, 그렇다 해도 그것이 전연 생소한 것은 아니었다고 나는 본다. 다시 물어본다면, 이제는 더 자신있게 대답할 수 있을 것 같다.

다만 나한테 그런 질문을 던진 이는 지금 남아있지 않다는 것이 서글플 뿐이다.

그렇게 묻던 사람들은 신통방통하게도 다 떠나더라.

나는 이제 자신있게 대답할 수 있다 하고 뒤를 돌아보면 그걸 물은 사람은 가고 없더라.

아, 이 얘기하고 싶었던 게 아니다. 남의 물음에 대한 궁금증을 파는 일이 때로는 내 일이 되기도 하더라는 보기로 꺼낸 이야기다.

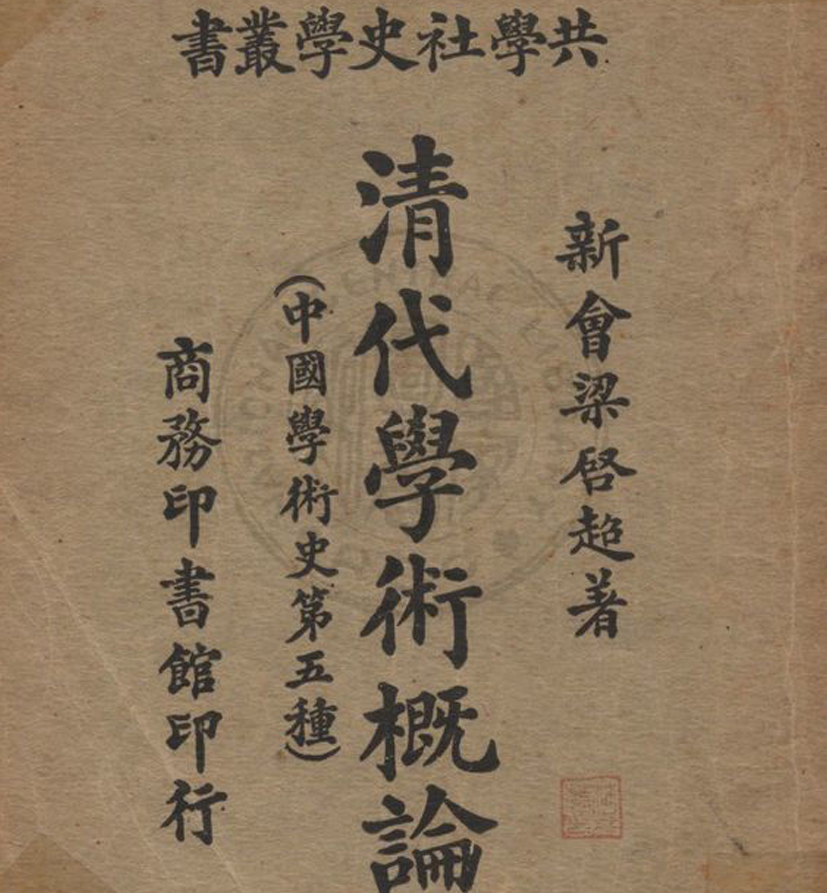

저 꼴로 아예 서문 써주다가 나도 그걸로 책 내겠다 해서 서문이 단행본으로 발전해 대히트한 상품이 양계초 청대학술개론淸代學術槪論이다.

'ESSAYS & MISCELLANIES' 카테고리의 다른 글

| 변신은 숙명, 내가 화학을 심각히 고민한 이유 (0) | 2023.07.11 |

|---|---|

| 국가유산기본법이 탑재한 함정들 by Eugene Jo (0) | 2023.07.10 |

| 부산박물관 야외 화장실 맹종죽림에서 와호장룡을 근조한다 (0) | 2023.07.09 |

| 기자 해고를 최촉한 비행기 날개 사진 한 장 (0) | 2023.07.08 |

| 파지릭무덤에선 파지릭을 보라 (0) | 2023.07.07 |

댓글