"마지막 신라인"이라 지금까지도 칭송받는 경주의 큰 어른 고청 윤경렬 선생, 그는 누구 못지않게 빼어난 공예가였다.

젊은 시절 토우 만드는 기술을 배우러 일본에 갈 정도로 흙 굽는 일을 천직으로 여긴 그는 일제 말과 해방 전후 혼란기에도, 전통을 도외시하던 1950년대 이후에도 우리의 문화와 역사 풍속을 담은 인형을 흙으로 빚어 구워내곤 했다. 그것은 물론 팔아서 생계를 유지하기 위한 방편이었지만, 그만큼 '불타오르는' 예술혼을 갖고 있었다는 얘기도 되겠다.

그의 회고록 <마지막 신라인 윤경렬>을 보면 토우를 제작하며 만난 이들과 겪은에피소드가 여럿 보인다. 한 예로 그가 경주에 내려오고서 곧 경주박물관에 무상으로 드나들게 되는데 그 계기가 토우 제작이었다(자세한 내용은 책을 참고 부탁드립니다).

오래 산 만큼 작품이 많이 남았을 법도 한데, 아무래도 흙 재질이라 많이들 깨먹었는지 아니면 애호가 몇 분이 집중적으로 수집해 갖고 계신지 퍽 드물다. 그러다가 이 두 작품을 보게 되었다.

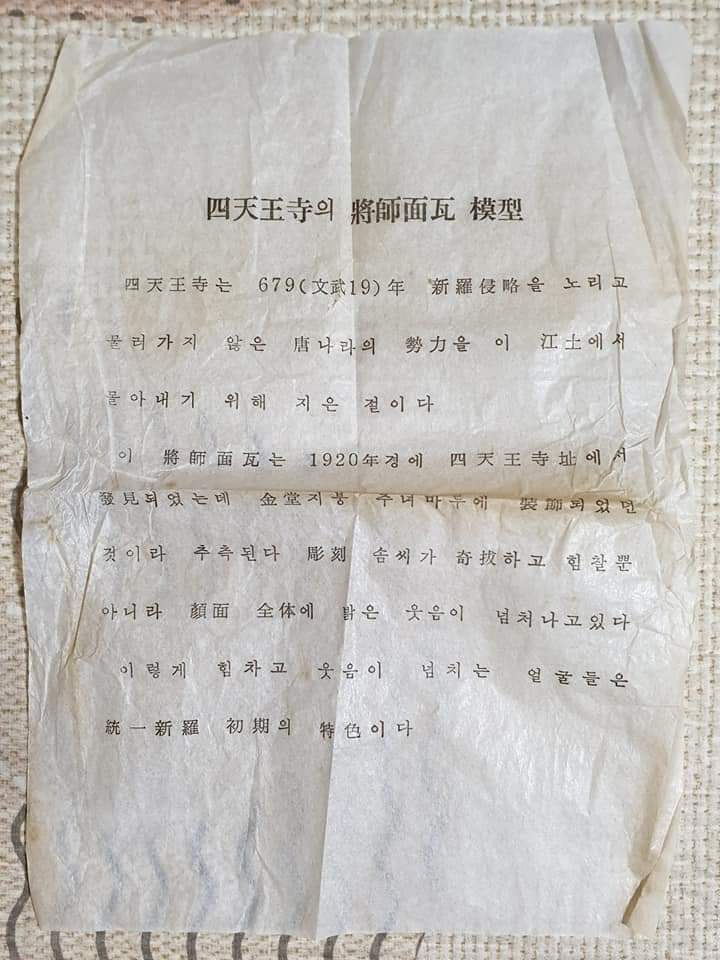

잘 알려진 '신라의 미소' 와당과 사천왕사 출토 귀면와를 본떠 만든 것인데, 뒤에 찍힌 도장이 흥미로웠다.

언제인지는 모르겠지만 아마 경주시청과 경주경찰서에서 방문자들에게 선사할 기념품조로 선생께 두 작품을 대량으로 주문한 모양이다. '신라의 미소' 쪽 끈이 삭아 떨어진 걸 보나, 같이 남은 해설문 글투를 보나 연대가 그래도 꽤 올라감직 하다.

모양새는 (당연한 말이지만) 원본을 충실히 따랐다. 세밀하다고까지는 못 해도 아주 정성들여 만들었음에는 분명하다. 벽에 걸기 좋도록 구멍을 뚫고 끈을 꿰었다. 틀에 찍어서 만들었는데 뒷면엔 삼베를 붙여 떼어내기 쉽게 했다.

떼어낸 뒤 아직 말랑할 때 시장, 경찰서장 도장과 '고청'이란 도장을 딱 찍었다. 어떤 흙으로 만들었는지는 모르겠는데 흔히 생각하는 기와보다 아주 가벼워서 처음엔 플라스틱인가 싶었다. 살짝 긁어보니 테라코타임에는 분명했지만.

이 기와를 빚어냈을 고청 선생이 간 지 20년이 더 되었다. 한 번도 뵌 적 없는 그의 풍모를 이 기와를 어루만지며 생각해본다.

문화유산국민신탁에서 고청 선생이 살던 집을 매입하고 고청기념관을 짓는다고 들었는데, 어느 정도 진척되었는지 모르겠다.

'探古의 일필휘지' 카테고리의 다른 글

| 근원 김용준(1904-1967)의 병풍 속에서 (1) | 2021.02.21 |

|---|---|

| 나손 김동욱(1922-1990) 선생의 글 (0) | 2021.02.20 |

| 명도 선생의 교훈, 겐또는 처음 끌린 게 맞다! (0) | 2021.02.19 |

| 교정의 기쁨과 고통 (0) | 2021.02.16 |

| 제주풍토록을 읽다 (0) | 2021.02.16 |

댓글