한때 지금 직장에 좀 회의를 느낀 나머지 다른 직장은 좀 나을까 싶어 이것저것 알아본 적이 있었다. 그 중 하나가 출판업계였는데, 물어본 분마다 다들 말리시는 바람에 그만두고 말았다.

요컨대 학예연구사가 문화재를 좋아한다고만 되는 게 아니듯, 출판도 단순히 책을 좋아해서 뛰어들 분야는 아니라는 것이다.

내 대답은 "그렇군요...그렇겠죠."였고.

그랬기 때문에 나에겐 이 책이 더 묘한 느낌을 자아낸다.

출판인이자 서지학자요, 당대 으뜸을 다투던 고서 수집가 남애南涯 안춘근(安春根, 1926-1993)이 1969년 지은 《출판사회학》이란 책이다.

출판사는 저 유명한 통문관通文館이니 발행인은 당연히 그 주인 이겸로(李謙魯, 1909-2006) 선생이다.

출판이란 무엇이고, 사회 안에서 어떤 의미가 있는지, 특히 우리나라에서 '출판'의 역사와 그것이 가지는 목적이 무엇이었는지를 꽤 상세하게 적어놓았다.

다 읽어보진 못했지만, 글투도 퍽 흥미롭다. 300부 한정판으로 냈는데 임 아무개 교수에게 드린다는 서명이 있어 금상첨화라고나 할까. 그 교수님도 학계에서는 꽤 유명한 분이라 이름을 굳이 밝히지는 않고자 한다.

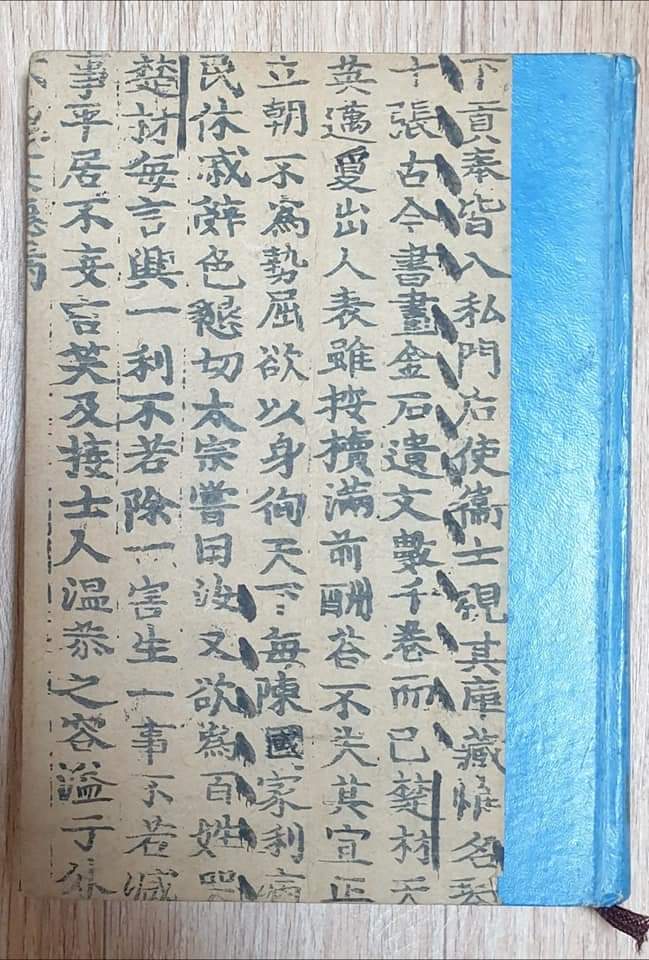

그런데 나는 그 내용보담도 그 표지에 더 시선이 간다. 옛 책에서 뜯어낸 듯한 누런 종이를 바르고 책등을 푸르게 물들인 가죽으로 감쌌다.

근데 만져 보니 이건 '뜯어낸 듯한'이 아니고 '뜯어낸'이다.

글자획이며 비점批點 찍은 데서 지금도 먹물이 묻어날 것만 같다.

책 속 표지를 보니 세상에 무려 세종~세조 연간, 15세기에 찍어낸 책을 뜯어다 표지를 입혔다는 게 아닌가.

그런데 잠깐, 어딘가 매우 낯익다. 얼마 전에 살펴봤던 근대 일본 언론인 도쿠토미 소호의 <성궤당한기>가 딱 이런 식 아니었는가 말이다.

고서를 뜯어 하드커버에 입히는 - 100년 전, 50년 전이면 물론 고서를 낱낱이 뜯어내 벽도 바르고 불쏘시개로도 쓰고, 종이죽으로 짓이겨 그릇도 만들고 했던 시절이다.

하지만 옛 책의 가치를 안다는 분들마저 자기 새 책을 이런 식으로 만들고 있었다. 만약 지금 이렇게 한다면? 아마 난리가 나겠지(문화재 훼손이 어쩌구, 일본 잔재가 어쩌구...).

존경하는 K 학형學兄께서 언급했듯, 옛 어른들의 호고好古 취향이란 옛 것을 "그대로" 잘 보존한다는 의미는 아니었던가 보다.

그림마다 도장을 꽝꽝 찍어댔던 건륭제가 그러했고 진흥왕순수비에 자랑스레 각자를 새긴 추사가 그러했듯이.

'探古의 일필휘지' 카테고리의 다른 글

| 조선갓 쓰고 낙향한 청인淸人 반정균潘庭筠 (1) | 2022.08.03 |

|---|---|

| 단원檀園이 그린 장구 가죽 (2) | 2022.07.31 |

| 조선 땅에서 처음 커피를 마신 이들 (1) | 2022.07.17 |

| 아버지 장송도 하기 전에 장가 간 화원 김명국 (1) | 2022.07.17 |

| 오랜만에 다시 그린 이규보 선생 (0) | 2022.07.15 |

댓글