동아시아 세계를 지배한 월드스타 소동파

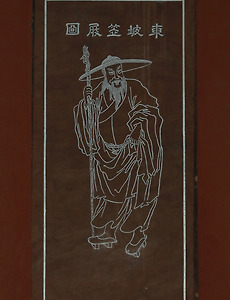

문화사 관점에서 동아시아 세계 최초의 월드스타는 단연 낙천(樂天) 백거이(白居易, 772~846)였으며, 그 뒤를 이은 이가 동파(東坡) 소식(蘇軾, 1037~1101)이라는 말을 나는 여러 번 했다. 백낙천이 등장하고, 그가 장한가(長恨歌)를 발표하자, 동아시아 세계는 열광했다. 그는 당대의 기린아였다. 장한가와 비파행(琵琶行)를 비롯한 새로운 작품을 발표하면, 그 소식은 삽시간에 국경을 넘어 동아시아 세계로 퍼져나갔고, 그의 시집은 금새 바다를 건너 신라로, 그리고 일본 열도로 퍼졌다. 《겐지 모노가타리(源氏物語)》를 보면, 좀 산다는 왜놈들은 병풍마다 장한가 그림으로 떡칠했음을 엿본다. 그의 인기가 시들해질 즈음, 소동파가 혜성처럼 등장한다. 그의 적벽부(赤壁賦)는 동파를 각인한 최고의 히트 송이었..

2018. 12. 12.

동아시아 세계를 지배한 월드스타 소동파

문화사 관점에서 동아시아 세계 최초의 월드스타는 단연 낙천(樂天) 백거이(白居易, 772~846)였으며, 그 뒤를 이은 이가 동파(東坡) 소식(蘇軾, 1037~1101)이라는 말을 나는 여러 번 했다. 백낙천이 등장하고, 그가 장한가(長恨歌)를 발표하자, 동아시아 세계는 열광했다. 그는 당대의 기린아였다. 장한가와 비파행(琵琶行)를 비롯한 새로운 작품을 발표하면, 그 소식은 삽시간에 국경을 넘어 동아시아 세계로 퍼져나갔고, 그의 시집은 금새 바다를 건너 신라로, 그리고 일본 열도로 퍼졌다. 《겐지 모노가타리(源氏物語)》를 보면, 좀 산다는 왜놈들은 병풍마다 장한가 그림으로 떡칠했음을 엿본다. 그의 인기가 시들해질 즈음, 소동파가 혜성처럼 등장한다. 그의 적벽부(赤壁賦)는 동파를 각인한 최고의 히트 송이었..

2018. 12. 12.