고봉高峰 기대승奇大升(1527~1572), 문장의 오만함이 김태식 같다.

문장을 하는 선비는 간혹 누가 그 문장의 문제점을 말하면 기뻐하면서 듣기를 즐겨하여 물이 흐르듯 그것을 고치는가 하면, 어떤 사람은 발끈 화를 내면서 스스로 그 문제점을 알면서도 일부러 고치지 않는 사람이 있다. 고봉 기대승은 문장으로 자부해서 다른 사람에게 굽히지 않았다. 지제교로 있을 적에 임금의 명령을 받드는 문장을 지어 올릴 적에 승정원 승지가 그 문제점을 표시하여 지적하면 그것을 가져온 아랫사람에게 화를 내며 꾸짖고는 한 글자도 고치지 않았다.

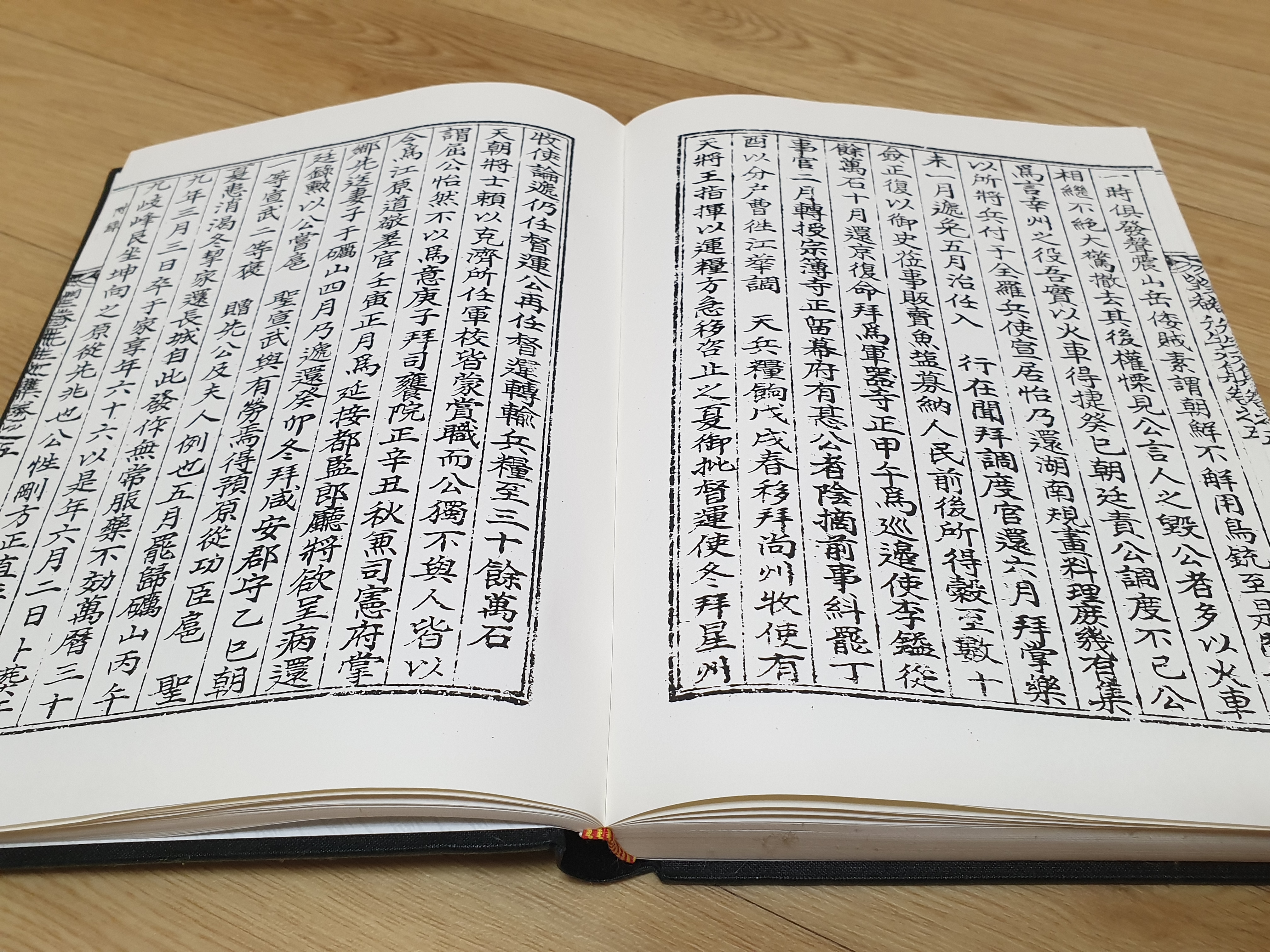

文章之士, 或言其文之疵病, 則有喜而樂聞, 改之如流者, 或咈然而怒, 自知其病而不改者. 奇高峰大升, 自負其文章, 不肯下人. 以知製敎, 進應敎之文, 政院承旨, 付標指其疵, 怒叱下吏, 不改一字. (柳夢寅, 「於于野談」; 洪萬宗 著, 허권수∙윤호진 교정, 原文 詩話叢林 卷秋, 까치, 1993, 167쪽)

(2013. 10. 31)

***

문장하는 자부심이 지나치게 강해서 저러기도 하고 또 다른 목적에 따라 저러기도 한다.

요즘도 이런 사람이 있는데 편집자가 골머리를 앓는다.

저 짓이 맨날맨날 시시각각 벌어지는 데가 기자사회라, 편집권은 이른바 에디터 고유 권한이다. 각종 부장 타이틀 단 사람들이 저런 권능이 주어지는데 그 최종 권한은 편집국장이 지니지만 그가 간여하는 일은 실제 거의 없다. 물리적으로 불가능에 가깝다.

요샌 일선기자 입김이 압도로 쎄서 편집자가 함부로 고치지도 못한다. 오타 비문이야 글타 치고 글 전체 흐름에 영향이 있는 대목은 반드시 탈이 나기 마련이라 담당기자와 데스크가 상의를 해야 한다.

나는 이것이 바람직한 변화라 본다. 결국 그 글은 데스킹 이름이 남는 것이 아니라 해당 기자 이름으로 남는 까닭이다. 이 데스킹이 문제가 되어 우리 공장에선 한때 해당기사 데스크도 실명공개해야 한다는 논의가 있었다.

그만큼 글이란 게 요물이라 칼보다 그 상처는 깊고 오래간다.

'역사문화 이모저모' 카테고리의 다른 글

| 호號와 시호諡號, 그에 숨은 뜻은? (0) | 2020.11.03 |

|---|---|

| 왕자 낳았대서 원주院主에서 궁주宮主로 격상한 고려 현종의 후궁 (0) | 2020.10.31 |

| 신라 왕비를 배출한 대원신통, 뿌리는 倭 왕실 (1) | 2020.10.27 |

| "어른은 피해야" 《지수염필智水拈筆》이 증언하는 조선시대 담배예절 (2) | 2020.10.26 |

| 북제조상기오종北齊造像記五種 (0) | 2020.10.26 |

댓글