이 공구리가 초래한 혁명을 여러 번 간헐로 지적했지만, 내 경험에 따라 다시금 이 공구리가 얼마나 대단한 혁명인가를 각인하고자 한다.

내가 자꾸 이 얘기를 하는 까닭은 내가 고고학 개설 집필을 생각 중이며 그 시작은 모름지지 바로 저 공구리 혁명과 그것을 기반을 삼은 아파트 혁명으로 시작하려 하기 때문이다.

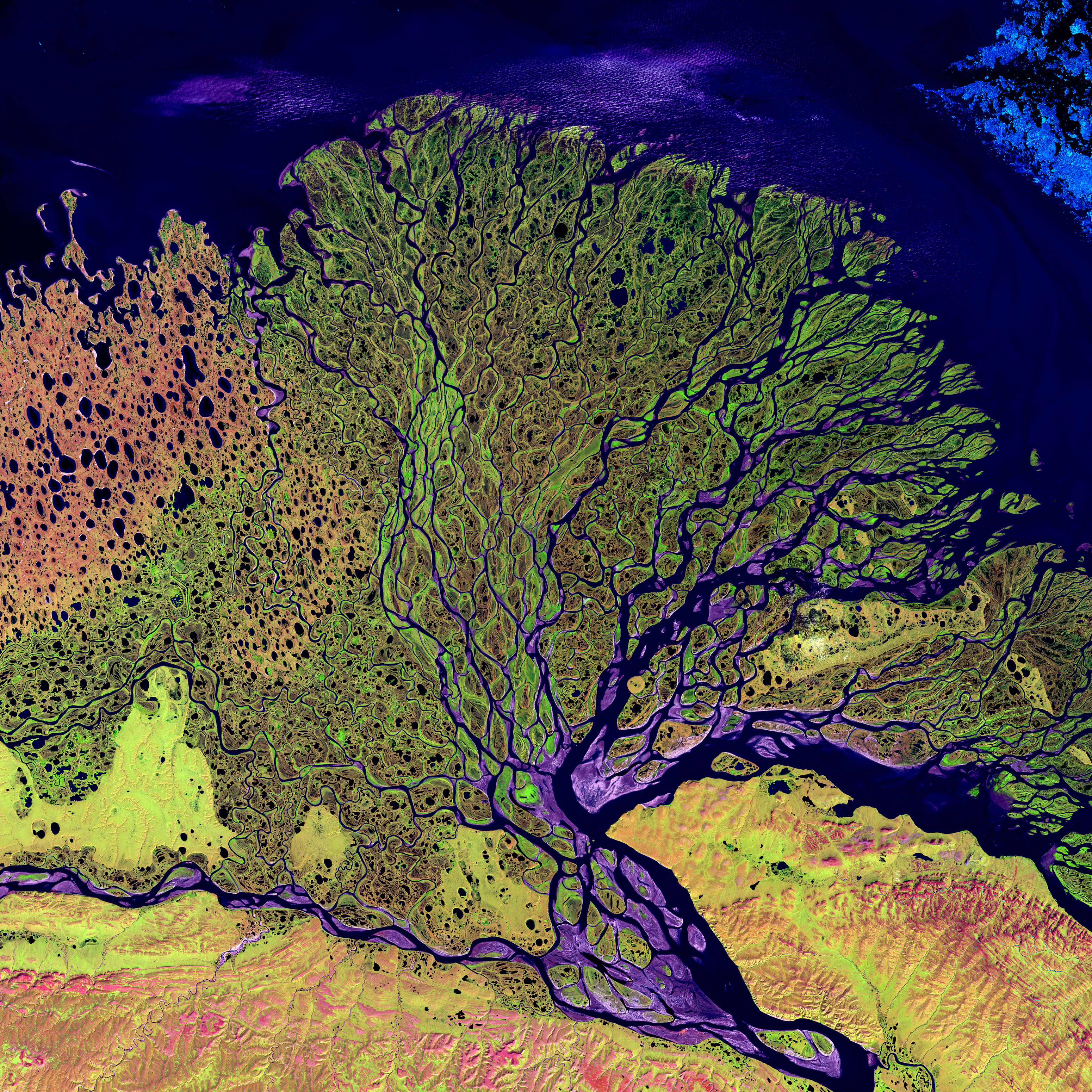

공구리와 아파트, 그리고 그것을 지탱한 또 다른 힘, 곧 철근이 결합한 철근콘크리트는 인류문화사에서 물을 피해 강믈 범람을 피해 줄행랑을 거듭한 인류가 비로소 물을 정복할 수도 있다는 자신감을 심어주었고

이런 자신감은 마침내 인류 출현 이래 인류가 동굴로, 언덕으로 도망치기에 바빴던 인류를 비로소 평야지대로 내려온 발판이었다.

평야 혹은 평지로 내려오면서 그 터전인 농경지도 같이 내려왔다.

물 없이는 단 한 순간도 살 수 없는 인류지만 물은 언제나 두려운 야뉴스 같은 존재였다.

그런 물을 인류가 통제할 수도 있으며 실제 무수한 통제 전과를 냈으니 어찌 혁명이 아니겠는가?

종래엔 황무지였던 평야 혹은 강안 충적대지가 비로소 농토로, 대규모 택지지구로 개발되었으니 이제 인류 역사는 동굴에서 시작한 고상 가옥 시대를 평지에서 평야에서 펼치게 되었고 이를 통해 토지 이용률은 비약적인 성장을 거듭했다.

그래서 공구리는 혁명이다.

공구리는 콘크리트 concrete 에 대한 한국식 표기다. 실은 일본발음을 흉내낸 것이다.

내 세대만 해도 공구리 다리라는 말이 익숙했거니와 콘크리트로 만든 다리라는 말이다.

낙동강 지류 감천으로 흘러드는 조룡천이라는 내가 비봉산이라는 해발 680미터쯤 되는 산에서 흘러내린다.

갈수기엔 계우 목을 축일 정도지만 태풍 같은 것이 올 때는 사람도 잡아먹는다. 그만큼 불어난 물은 무섭다.

태풍 매미 때는 나는 김천에 없었지만 당시 그 엄혹함을 경험한 엄마 말을 빌리면 자고 나니 마당에 큰 나무가 심어져 있더란다. 그만큼 홍수는 무섭다.

그런 작은 시내가 실은 동네 젖줄이라 그 물을 다시 동네로 끌어다가 빨래하고 쇠죽 끓이고 다 했으며 이 시내가 없으면 농사를 짓지 못했다.

특히 나락 농사는 이 강물이 없으면 불가능했다.

이 작은 시내에서 동네로 물을 끌어들이기 위해서는 보를 막아야 했다.

이 보는 지금은 공구리라, 이 공구리도 내 기억엔 서너번 태풍에 날아갔다.

그만큼 물은 무서워 공구리 보도 걸핏하면 날려버리곤 했다.

우리 동네는 양지마을이라는 데라 이 시내를 사이에 두고 음지마을과 마주한다.

태양을 마주보느냐 등지느에 따라 양지마을과 음지마을로 갈라지는 것이다.

엎어지면 코 닿는 두 동네를 이어주는 다리가 있다. 이 다리가 옛날에는 나무 다리였다.

그 다리가 내가 아주 어릴 적에 새마을운동 바람을 타고선 공구리 다리로 바뀌었다.

이 공구리 다리고 바뀌고선 비로소 다리는 해마다 교체하는 번거로움을 벗어나게 되었다.

왜? 돌다리? 나무 다리? 홍수 한 번 오면 흔적도 없이 사라진다.

그런 흔적도 없이 걸핏하면 사라지는 다리한테 영원한 생명을 준 것이 바로 공구리였다.

물론 이 공구리 다리도 큰 태풍에는 견디지 못하고 날아가곤 했다.

저 공구리 다리도 처음 들어선 이래 두어 번 교체 혹은 보수된 것으로 내가 기억한다.

그만큼 물은 무섭다.

불이 지난 자리엔 재가 남지만 물이 지난 자리엔 토사만 남거나 아니면 아예 깡그리 쓸어가 버린다.

이 물이 불보다 더 무섭다.

그런 걸핏하면 날아가는 시대를 청산 혹은 통제하기 시작한 시대가 열렸다. 그것이 바로 공구리였다.

이 공구리야말로 그런 점에서 내가 경험한 가장 큰 혁명 중 하나다.

이 공구리 문명 세례를 우리 동네는 내가 나고 자라기 시작한 70년에에야 겨우 경험하기 시작했으니, 그 전엔 시멘트는 구경조차 하지 못했다.

그런 시멘트, 그것이 초래하는 공구리가 70년대에 등장하더니 비 한 번 오면 천지사방 무너져내린 흙벽돌 시대가 종언하고 비로소 시멘트 벽도로 대체되기 시작했으며 그에서부터 비로소 집이며 마굿간이 비로소 공구리 기초를 하게 되었다.

공구리 이전 시대 집? 마굿간? 홍수 한 번 나면 흔적도 없이 사라진다.

그래서 내가 매양 고고학더러 하는 말, 발굴해서 사람 흔적이 나오지 않는다 해서 거기에 사람 살지 않았다고 함부로 억단하지 말라 하는 까닭이 바로 그것이다.

사람 산 흔적 자체가 집터는 물론이고 아예 동네 전체가 날아간다.

그렇게 날아가는 시대, 폭압하는 자연에다가 모든 운을 던지는 시대가 공구리가 등장하면서 비로소 인간이 자연을 (어느 정도까지) 통제하는 시대로 돌입했다.

이 공구리가 등장하고, 뒤이어 포크레인이 등장하면서 모든 강물은 준설하기 시작했고, 그 준설과 더불어 하상이 낮아졌고, 그 낮아진 하상 양쪽 옆으로는 다시 침수 방지를 위한 거대한 공구리 방벽이 들어섰으니,

이 공구리를 통해 우리 동네는 비로소 침수에서 상대적인 안전성을 확보하는 시대로 돌입했다.

이 공구리, 그것을 기초하는 시멘트 시대는 철저히 그리고 처절히 근대의 산물이다.

물론 같은 석회암을 재료로 삼는 시멘트가 전근대 한반도에도 있기는 했다.

이른바 회라 해서 그것을 건축 소재로 더러 쓰기는 했지만, 그 쓰임은 지극히 제한적이라 궁궐 건축에서나 일부 쓰거나 아니면 왕족을 비롯한 있는 놈들 무덤 쓸 때나 무덤광을 만들 때 쓸 뿐이었으니

그것이 결코 공장제 대량 생산으로 간 적은 없었다.

그 쌔고쌘 석회암조차 제대로 공장제로 돌릴 줄 몰랐던 한민족이다.

그러니 매양 하는 일이라고는 산에서 나무 툭툭 잘라다가 큰 돌덩이 몇 개 걸치고는 그걸 보라 했을 뿐이니 그런 보가 어찌 태풍을 견디겠는가?

그러니 매해 보는 새로 만들어야 했다.

이 고통을 한 방에 끝낸 것이 공구리였다.

공구리가 없는 시대, 우리한테 익숙한 그 광활한 평야는 있을 수가 없다!

왜?

공구리가 없는 시절 불어난 강물을 막을 것은 아무 것도 없기 때문이었다.

강안 평탄대지? 강안 충적대지?

웃기는 소리다.

'ESSAYS & MISCELLANIES' 카테고리의 다른 글

| 너무나 당연한 것들(2) 전기 (46) | 2024.05.26 |

|---|---|

| 7년전 금척리고분에서 오늘을 반추한다 (30) | 2024.05.23 |

| '근대 일제'를 몰아낸 참상에서 자란 독버섯들 (41) | 2024.05.21 |

| 강안 충적대지가 평야라는 환상, 풍납토성의 경우 (41) | 2024.05.21 |

| 곡창지대는 수리조합의 유산이다 (41) | 2024.05.21 |

댓글